調査レポート概要

調査実施者:テクノポート株式会社

調査概要:大手メーカー開発設計者へのインタビュー調査「サプライヤーの探し方と選定基準」

調査方法:インタビュー調査

調査期間:2023年12月28日〜2024年1月7日

有効回答:大手メーカー設計開発者4名

調査概要

本調査レポートでは、大手メーカーにおける開発設計現場の視点から、外注先選定に関する実態が明らかになりました。既存の取引先では対応しきれない技術課題やコスト制約に直面した際に、設計担当者自身がWeb検索などを駆使して新たなサプライヤーを探索する動きが強まっていることがわかりました。

とくに、試作段階における精度・納期重視の傾向や、検索ワードの選び方、Webサイトに求められる情報の具体性など、従来の営業手法だけでは捉えきれない「情報接点」の重要性が浮き彫りになっています。一方で、情報が見つけづらい、実績の提示が不十分、レスポンスが遅いといった理由で選定から外れるケースも多く、技術力そのものに加えて「伝え方」の精度が選定結果を左右していることが示唆されました。

今後、製造業における受注獲得の起点はますます「検索」や「比較検討のしやすさ」へと移行していくと見られ、企業の情報発信体制やWebサイト設計のあり方が、技術の可視化と選ばれる確率を高める鍵になると考えられます。

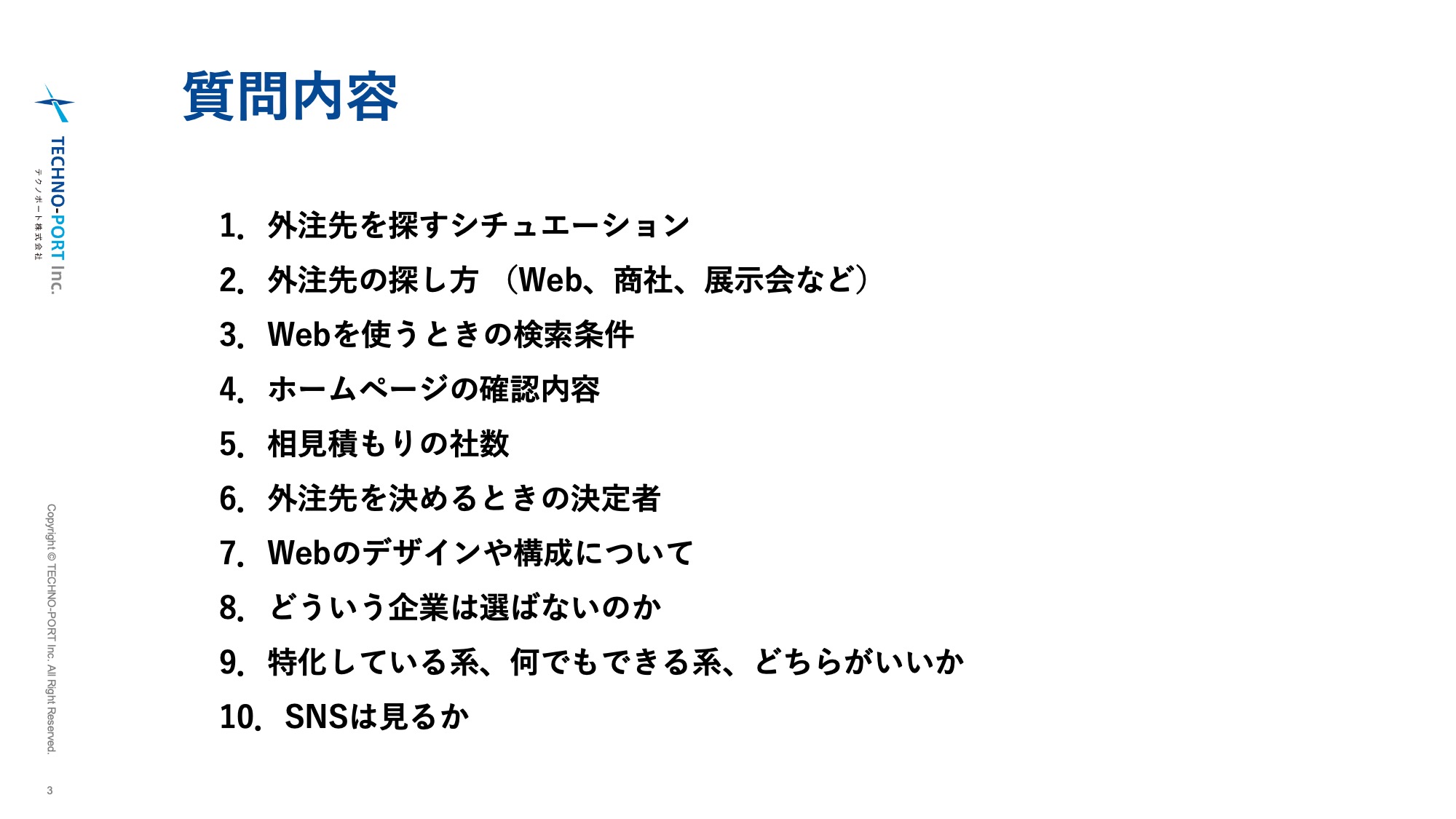

質問内容

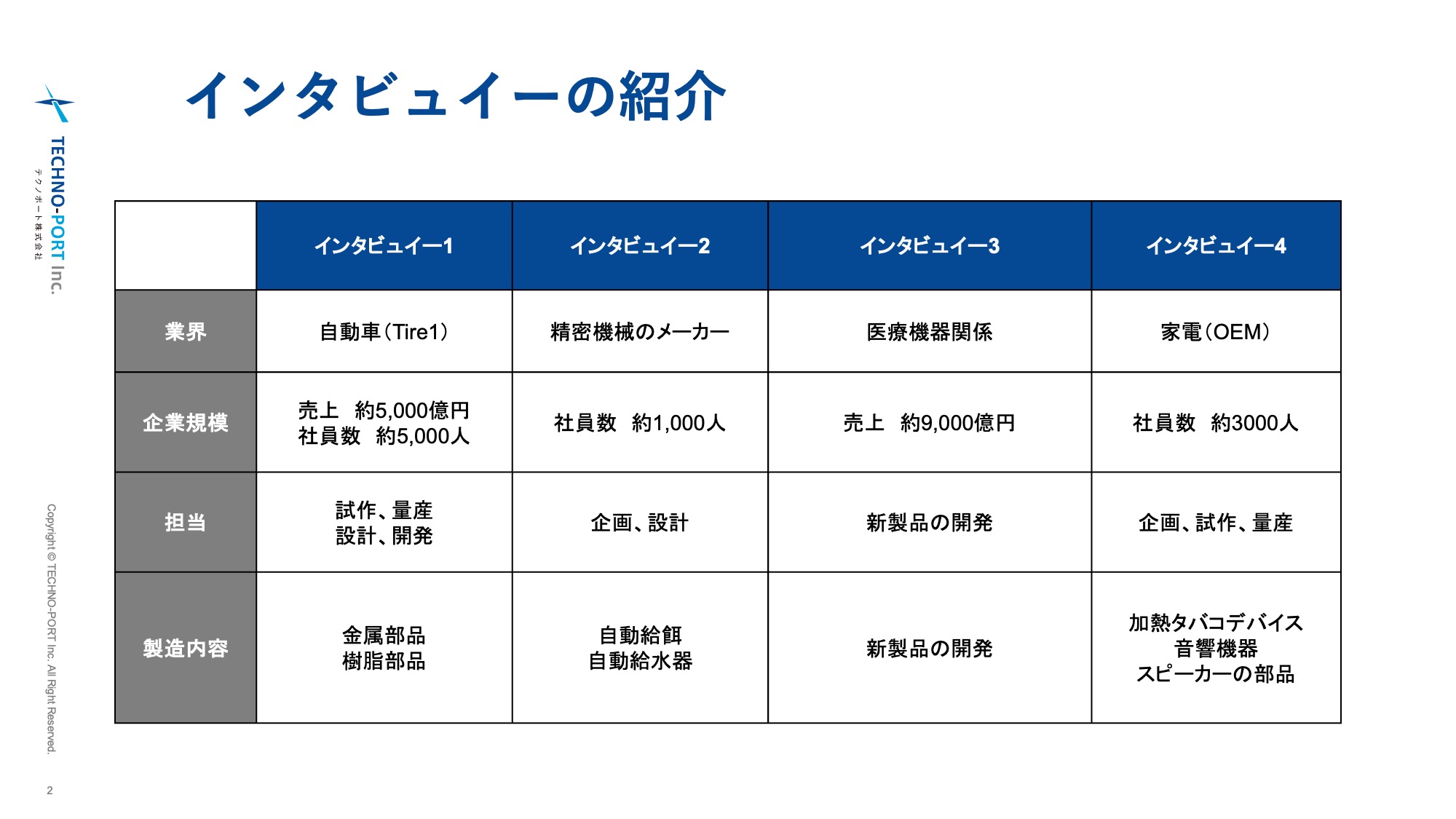

インタビュイーの紹介

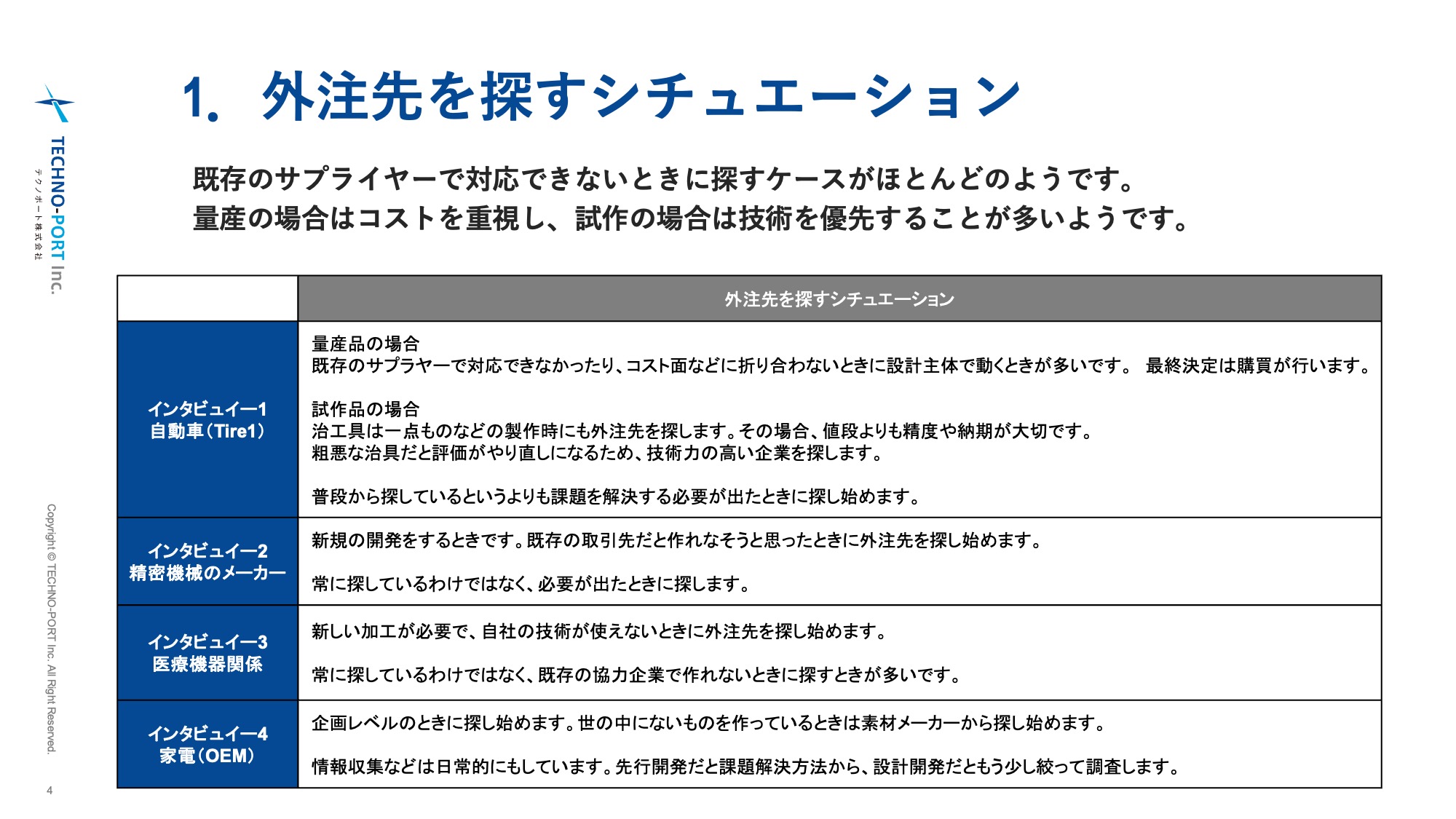

Q1 外注先を探すシチュエーション

概要

外注先を新たに探すタイミングとしては、「既存サプライヤーで対応できないとき」が圧倒的に多く、特に量産段階ではコストを、試作段階では技術力を重視する傾向が強いことが確認されました。各業界とも「常に探している」というよりは、「必要が出たとき」に動き出すスタンスが主流です。

考察

開発設計の現場では、調達部門任せにせず、設計側が主体的にサプライヤー選定に関与するケースが増えています。とくに試作や新規技術を扱うフェーズでは、既存ルートに依存せず、自ら調査・比較を行う文化が根づきつつあるようです。

これは、BtoB製造業における情報流通の構造が変化してきている兆しともいえ、従来の営業関係性だけでなく、「Webで探される・比較される」前提での情報整備が不可欠であることを示唆しています。

今後は、単に技術を持っているかどうかだけでなく、「その技術をいかに伝えやすくしているか」が選定の分かれ目になっていくと考えられます。

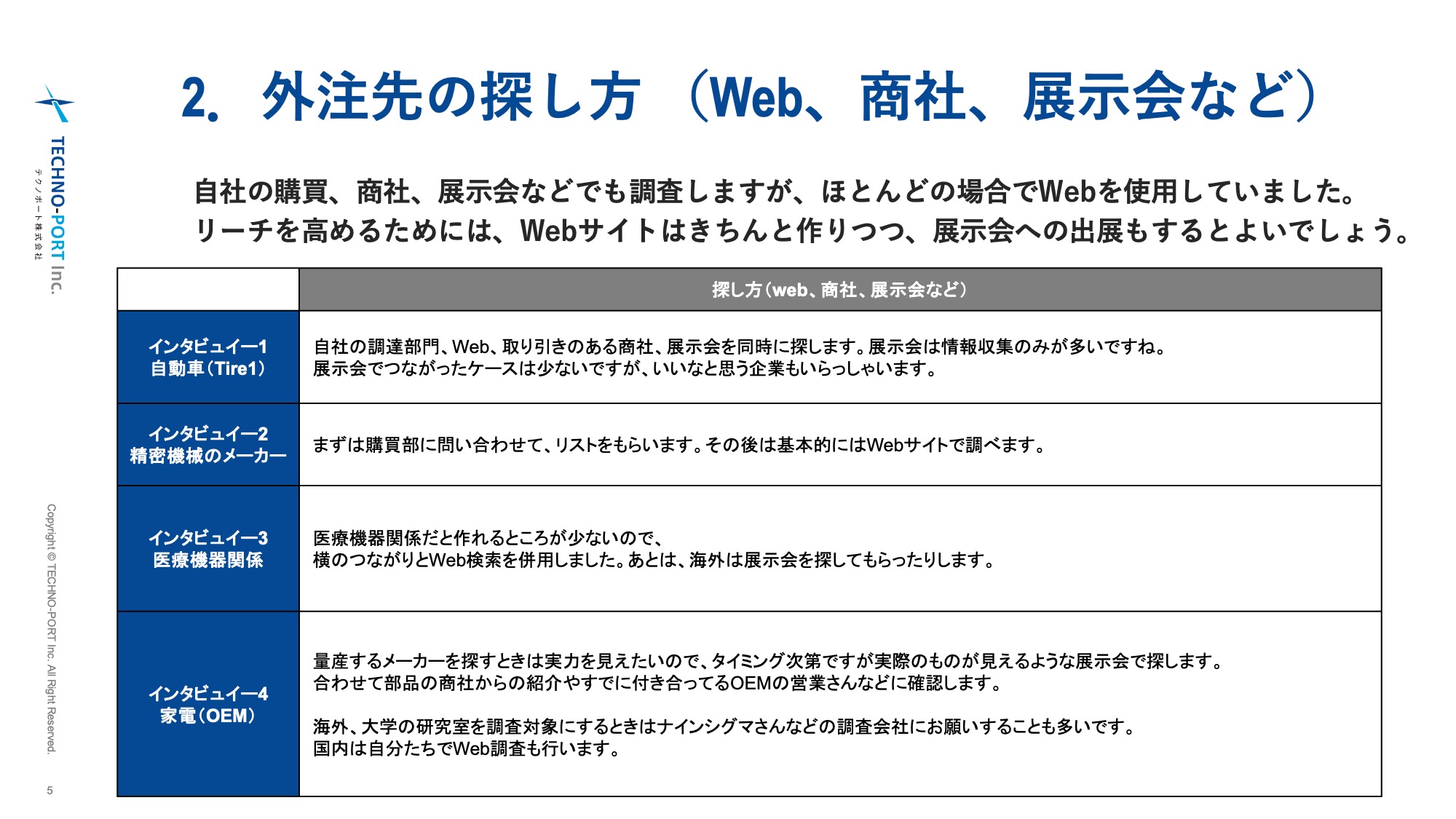

Q2 外注先の探し⽅ (Web、商社、展⽰会など)

概要

外注先の探し方については、各社とも「Web検索」を基本としつつ、調達部門、商社、展示会など複数の手段を併用している実態が確認されました。展示会は情報収集の場として活用されることが多く、そこから即座に取引に繋がるケースは少ないものの、「良さそうな企業」として記憶に残る効果はあるようです。

考察

新たなサプライヤー選定プロセスは、従来の商社ルートだけでは完結せず、開発・設計サイドが主体的にWebを使ってリサーチするスタイルが一般化しています。とくに、医療機器や家電業界では、展示会や調査会社の活用、OEMルートからの紹介など、多様な経路を柔軟に使い分けている点が特徴的でした。

このことから、今後は「Web上で見つけやすいこと」「展示会で信頼感を与えること」の両軸での情報整備が求められるといえそうです。つまり、Webとリアル(展示会)をつなぐ一貫性のあるブランディングが、BtoB企業にとってますます重要になると考えられます。

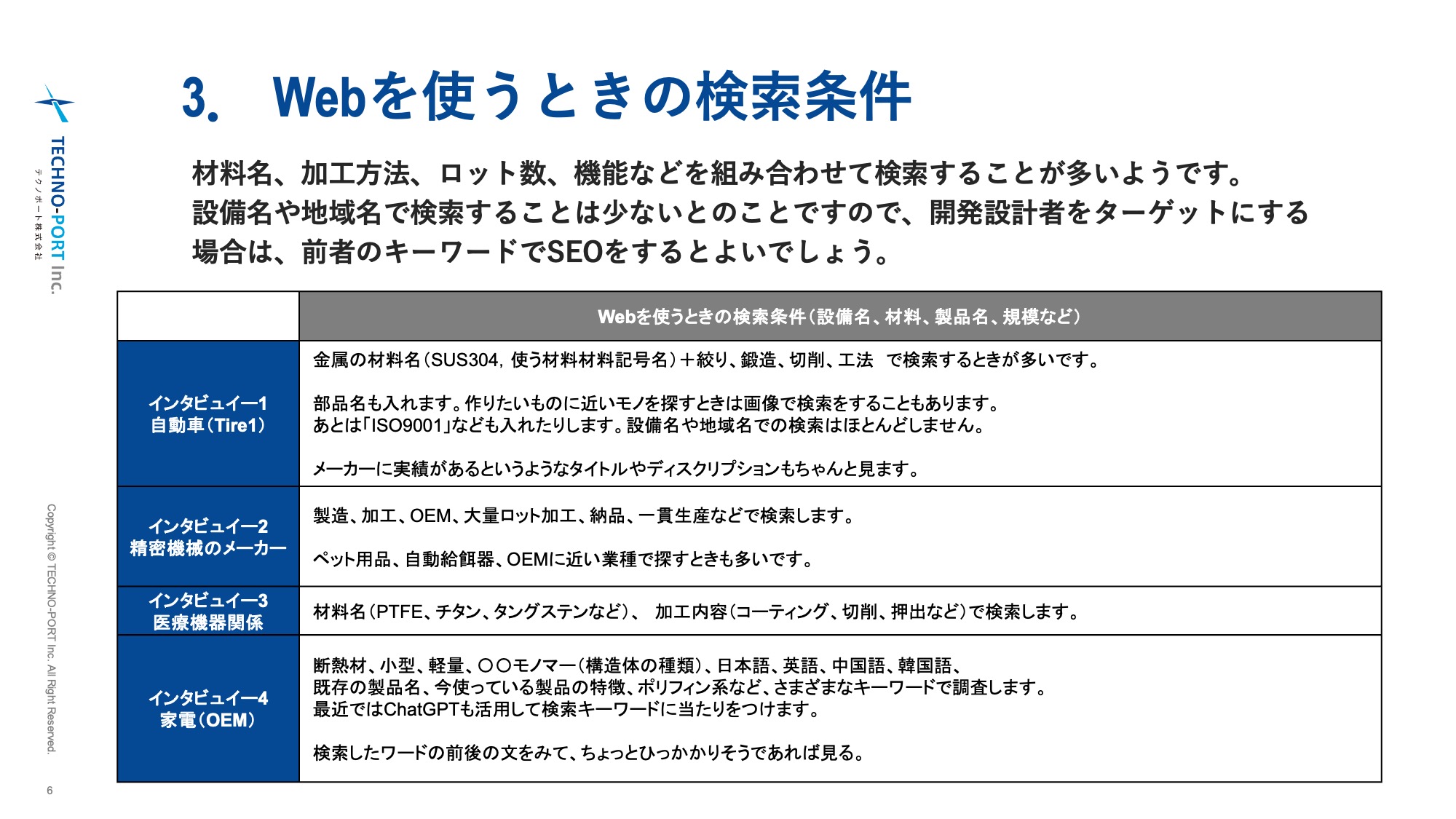

Q3 Webを使うときの検索条件

概要

Web検索の際には、「材料名」や「加工方法」、「ロット数」、「機能」などを組み合わせたキーワードで調査するケースが中心となっており、設備名や地域名を使うことはほとんどないという結果でした。とくに開発設計者が検索を主導する場合は、技術的な用語や具体的な加工内容が重視されているのが特徴です。

考察

検索キーワードの傾向を見ると、「SUS304 鍛造 切削」「PTFE 押出」など、素材と加工手法をセットで入力する形式が一般的で、検索時点からかなり具体的なニーズを持っていることがうかがえます。つまり、「ターゲットはすでに比較検討段階にある」前提で、Web上の情報設計を行う必要があるということです。

また、「ISO9001」などの認証情報、部品画像、過去実績の記載、検索キーワードとのマッチ率なども確認されており、SEOにおいては「技術系キーワード × 業界文脈」の掛け合わせが成果に直結する領域といえそうです。

BtoB製造業のWeb戦略においては、単なる設備紹介ではなく、「どんな加工が・どんな素材に対して・どんな規模で可能か」という“課題解決ベース”の構成が求められています。

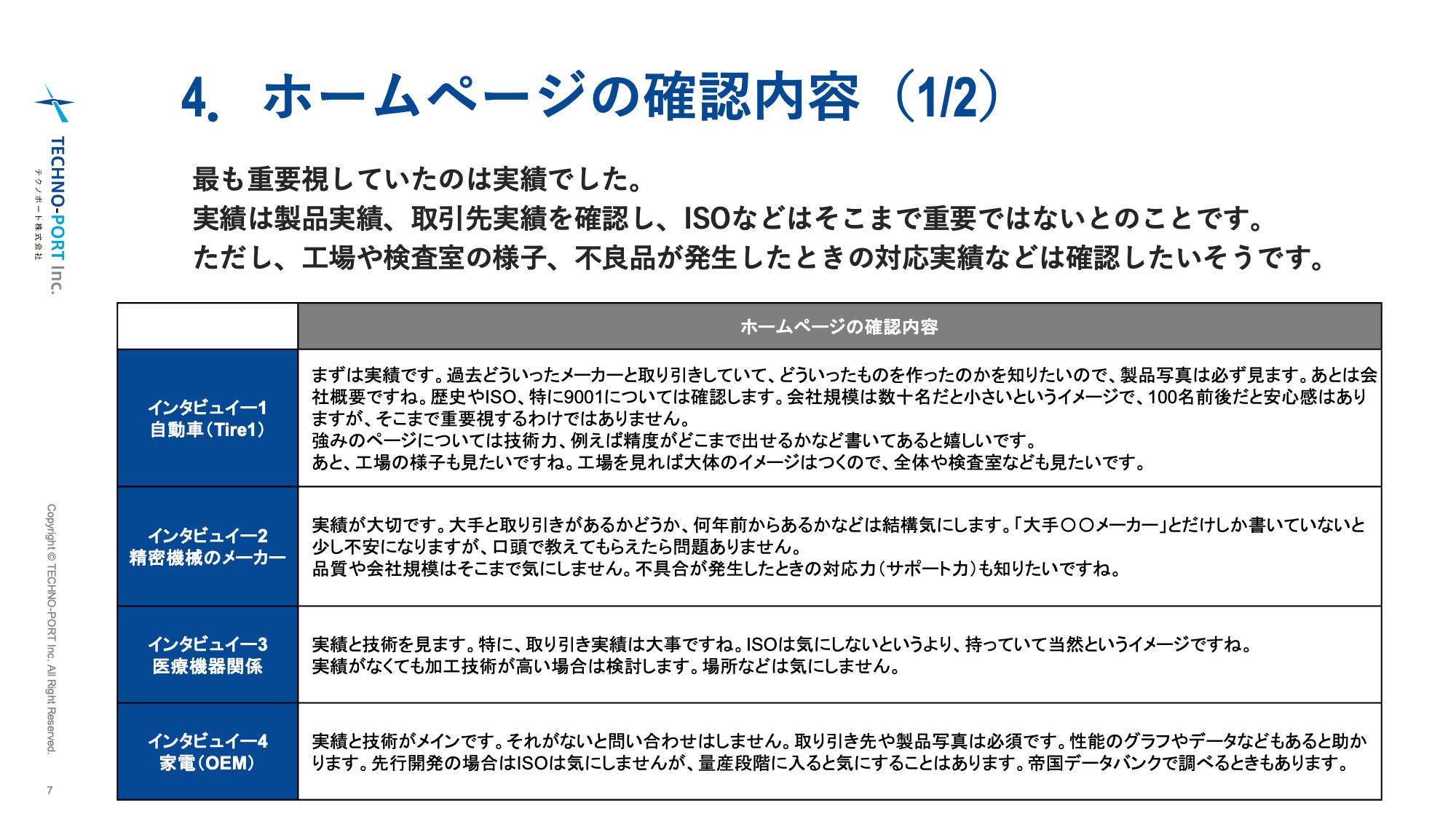

Q4 ホームページの確認内容

概要

ホームページ上で最も重視されていたのは「実績」でした。とくに製品実績や取引先実績が重要視されており、ISO取得の有無はあまり重視されていませんでした。加えて、工場や検査室の様子、不良品が出た際の対応力など、信頼性を感じさせる裏付けも求められていることが明らかになりました。

考察

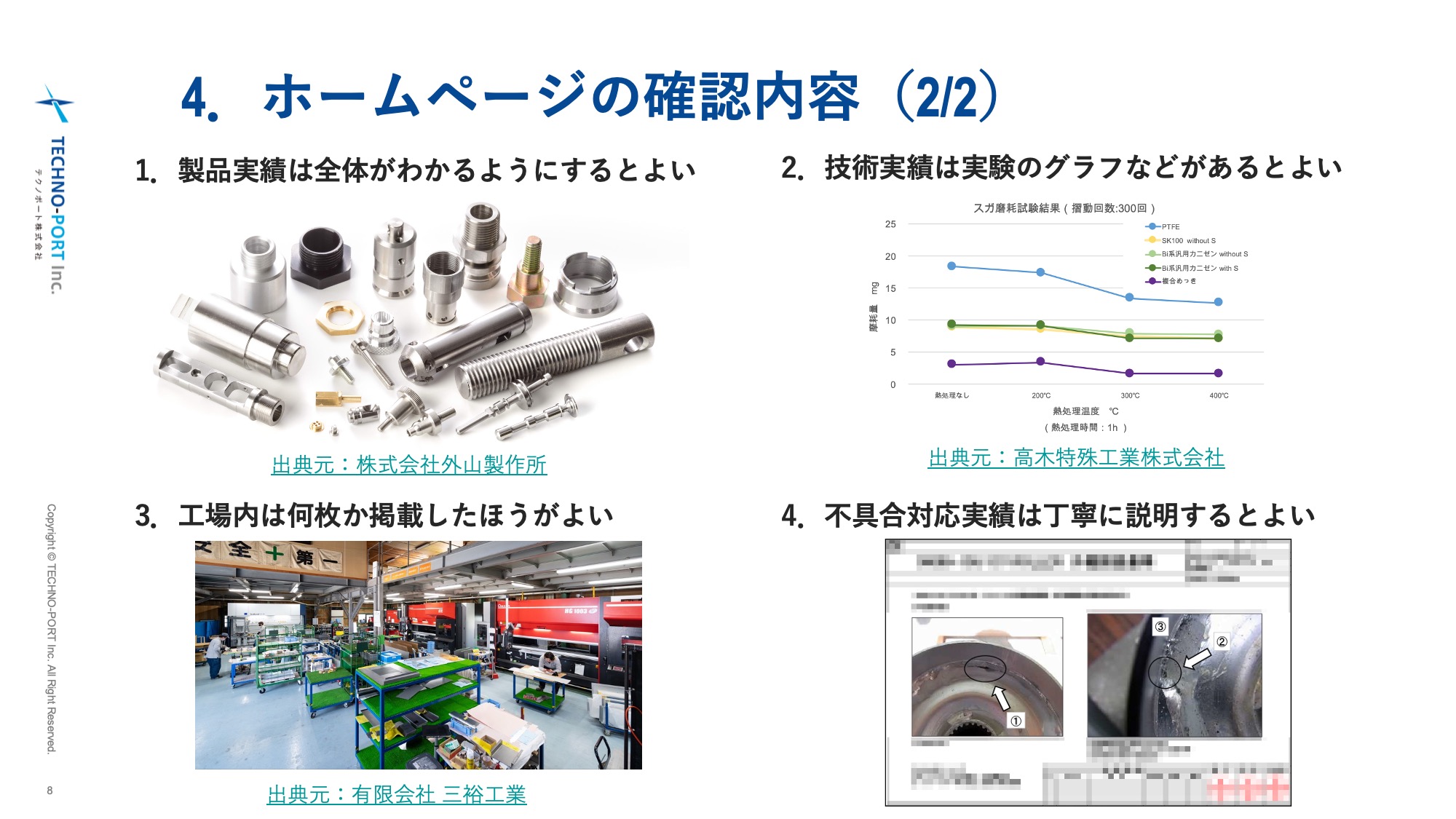

BtoB製造業において、Webサイトは単なる企業紹介ではなく、「信頼される根拠を伝える場」として機能する必要があります。とくに以下の4点が重要視されており、情報の見せ方に工夫が求められます。

- 製品実績:どんな製品をどこ向けに納めてきたかを写真付きで明示

- 技術力の可視化:性能試験のグラフや数値データなどで精度や強みを示す

- 工場・検査室の写真:現場の様子から「安心感」を持ってもらう

- 不良対応の実績:トラブル時にどう対応したかをストーリーで伝える

特に実績面については、「◯◯業界大手との取引実績あり」といった曖昧な表現では不安を感じさせる場合もあるため、可能な範囲で具体性のある表記が求められます。

ISOや規模感といった企業情報は“補足情報”として扱われており、技術面の訴求やビジュアルでの伝達が、選定への第一歩となっていることが強く示唆されていました。

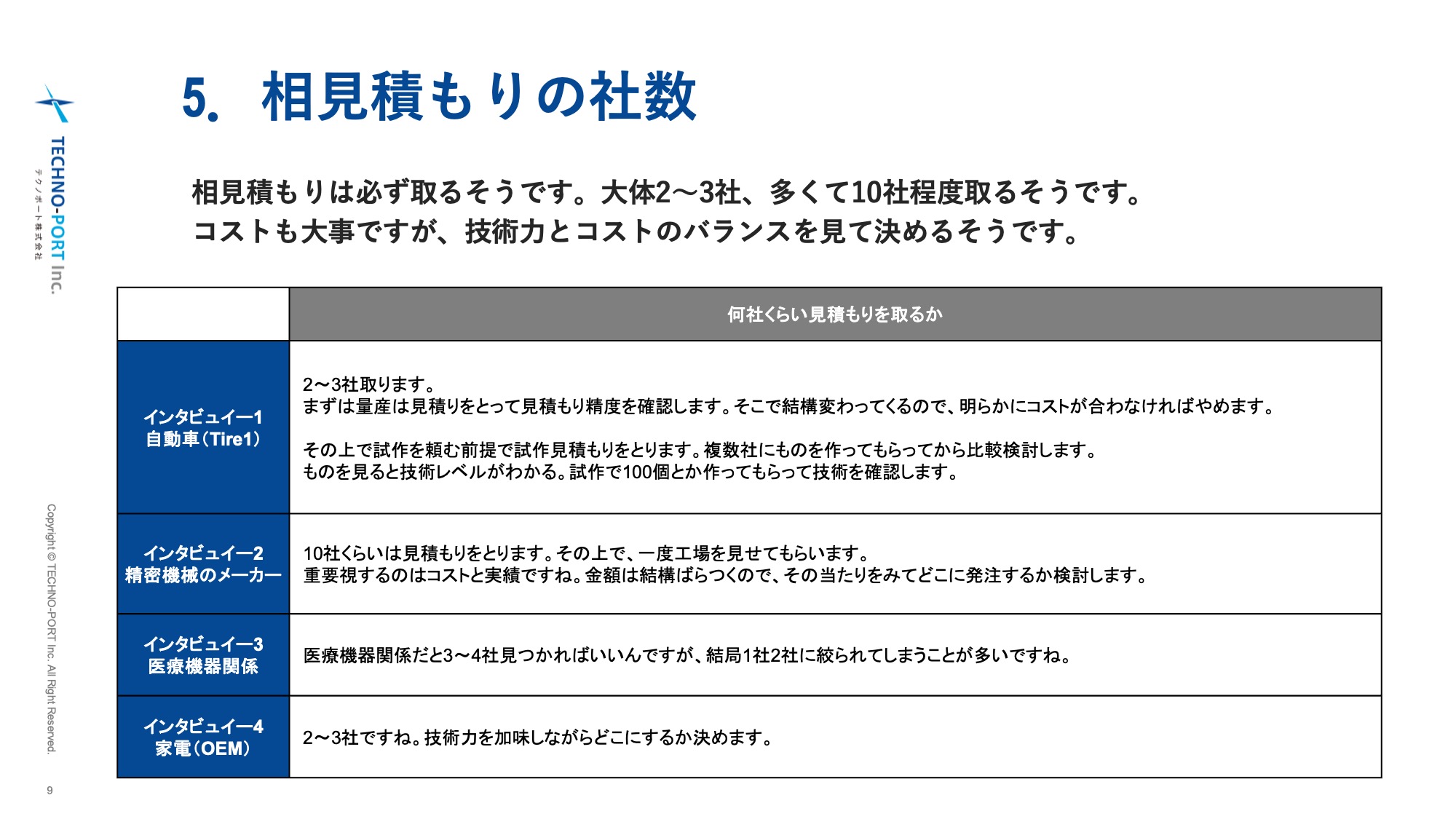

Q5 相⾒積もりの社数

概要

相見積もりは全社共通で「必ず実施する」とされており、件数としてはおおよそ2〜3社、多くて10社程度から取るケースもあることがわかりました。単に価格を比べるだけでなく、技術力とコストのバランスを見ながら検討する傾向が強く、特に試作段階では「実物を見て判断する」姿勢が顕著です。

考察

見積もりの役割は、単なる価格比較にとどまらず、「技術確認の一環」として捉えられていることが印象的でした。複数社に試作を依頼し、その仕上がりを見て最終的な発注先を選ぶというプロセスは、実力評価の意味合いが強く、受注側にとっては「提案=実力披露の場」でもあると言えます。

また、企業によっては工場見学を判断材料とする場合もあり、オフラインでの信頼構築が受注判断に大きく影響する場面も残されています。

このように、受注機会を広げるためには、問い合わせ時点での対応品質や、提案時に技術力をどう見せるかといった観点が非常に重要になってきているといえそうです。

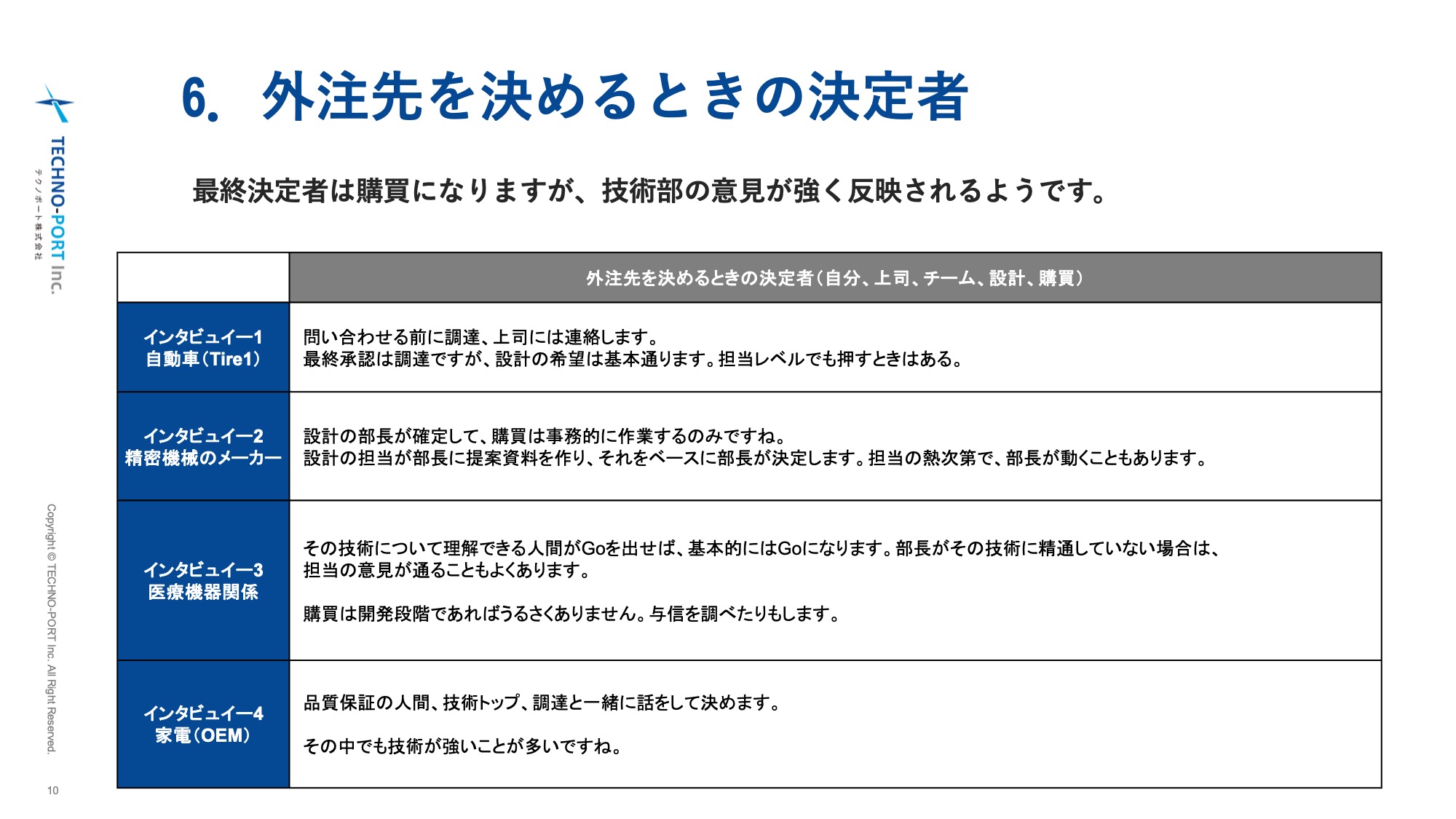

Q6 外注先を決めるときの決定者

概要

外注先の最終決定は購買部門が担うものの、実質的には技術・設計部門の意見が強く反映されるという傾向が明確になりました。意思決定プロセスにおいては、担当者の熱量や理解度も影響し、部長や上司が判断を委ねる場面も多く見られます。

考察

サプライヤー選定は形式的には「購買主導」でも、実際には「技術・開発部門主導」で進んでいるという構造が浮き彫りになりました。

設計担当が提案資料を作成し、部長に働きかけて決裁を得る構図や、技術に詳しい担当がGoを出せば基本的にそのまま採用されるというケースは、現場主導の調達判断が根付いていることを示しています。

このような意思決定構造を踏まえると、営業やWebサイトでの情報提供も「現場の技術者が納得するかどうか」がカギになります。

そのためには、技術データ・事例・工程・精度・対応力など、設計者が自信を持って上司に提案できるだけの“説得材料”を提供することが重要になります。

「購買向けの価格訴求」だけでは、最終判断にまで届かないことが多いという点は、BtoBマーケティング設計の前提として押さえておくべきポイントです。

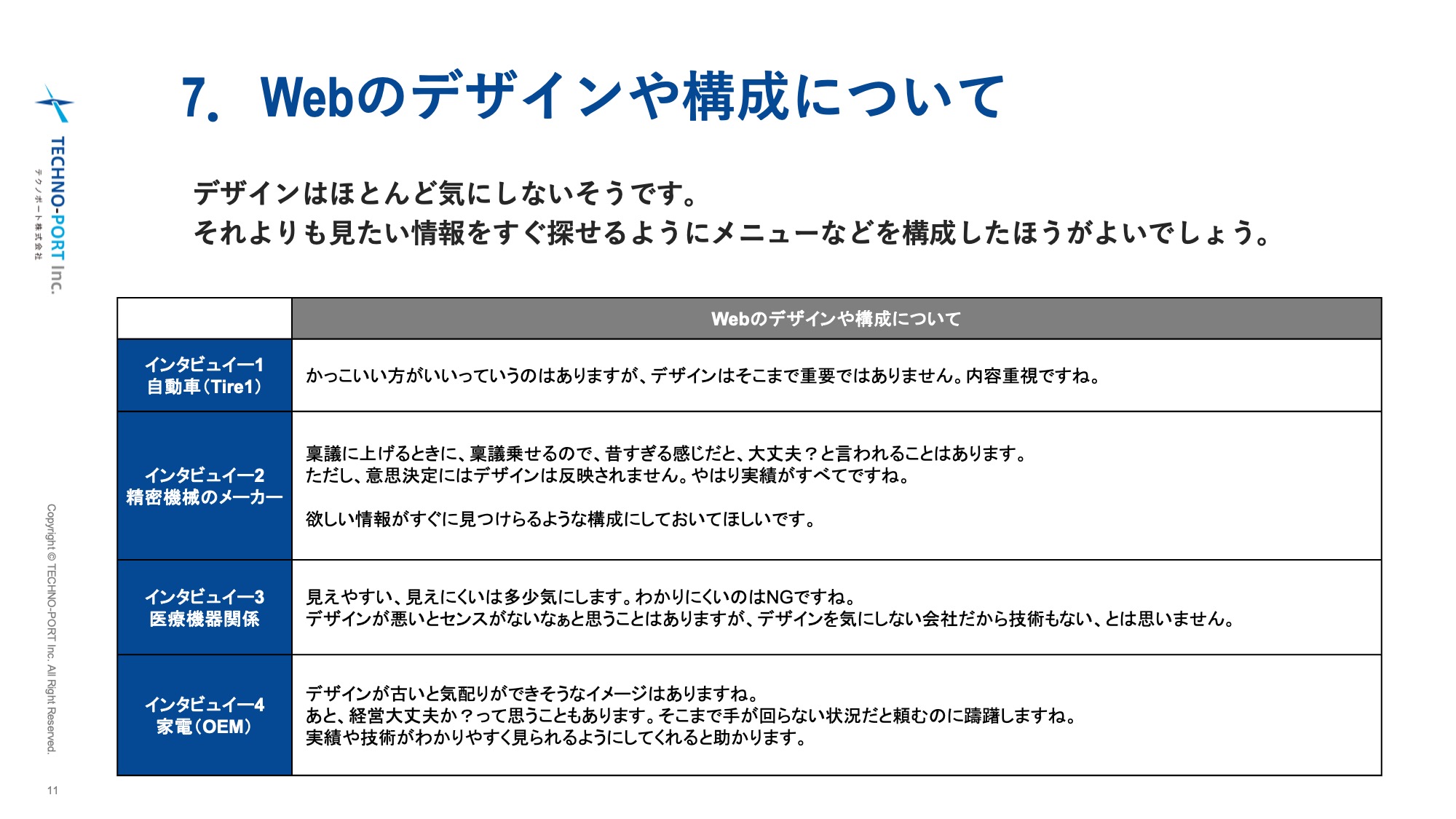

Q7 Webのデザインや構成について

概要

Webサイトのデザイン自体は「そこまで気にしない」という声が大半でした。ただし、「見たい情報にすぐたどり着ける構成」や、「あまりにも古すぎる印象」を避けることは重要とされています。見やすさ・使いやすさが大前提であり、ビジュアルよりも内容が重視されていました。

考察

設計や技術者が見るWebサイトでは、“見た目”よりも“実用性”が評価基準になっていることが明確です。とはいえ、あまりに古びたデザインや情報設計が悪い構成だと、「この会社、ちゃんと営業する気があるのかな?」というネガティブな印象を持たれる可能性もあるため、最低限のアップデートと整理は必要になります。

とくに評価されるポイントとしては

- 欲しい情報にすぐアクセスできるナビゲーション構造

- 実績・技術力の見える化

- 最低限の見やすさ・配色・レイアウトの整理

という観点が挙げられました。

結果的に「デザイン=信頼性」ではないにせよ、「更新が止まっているように見えないこと」「閲覧者の気持ちを考えた構成」であるかどうかは、選ばれるための前提条件になっているといえそうです。

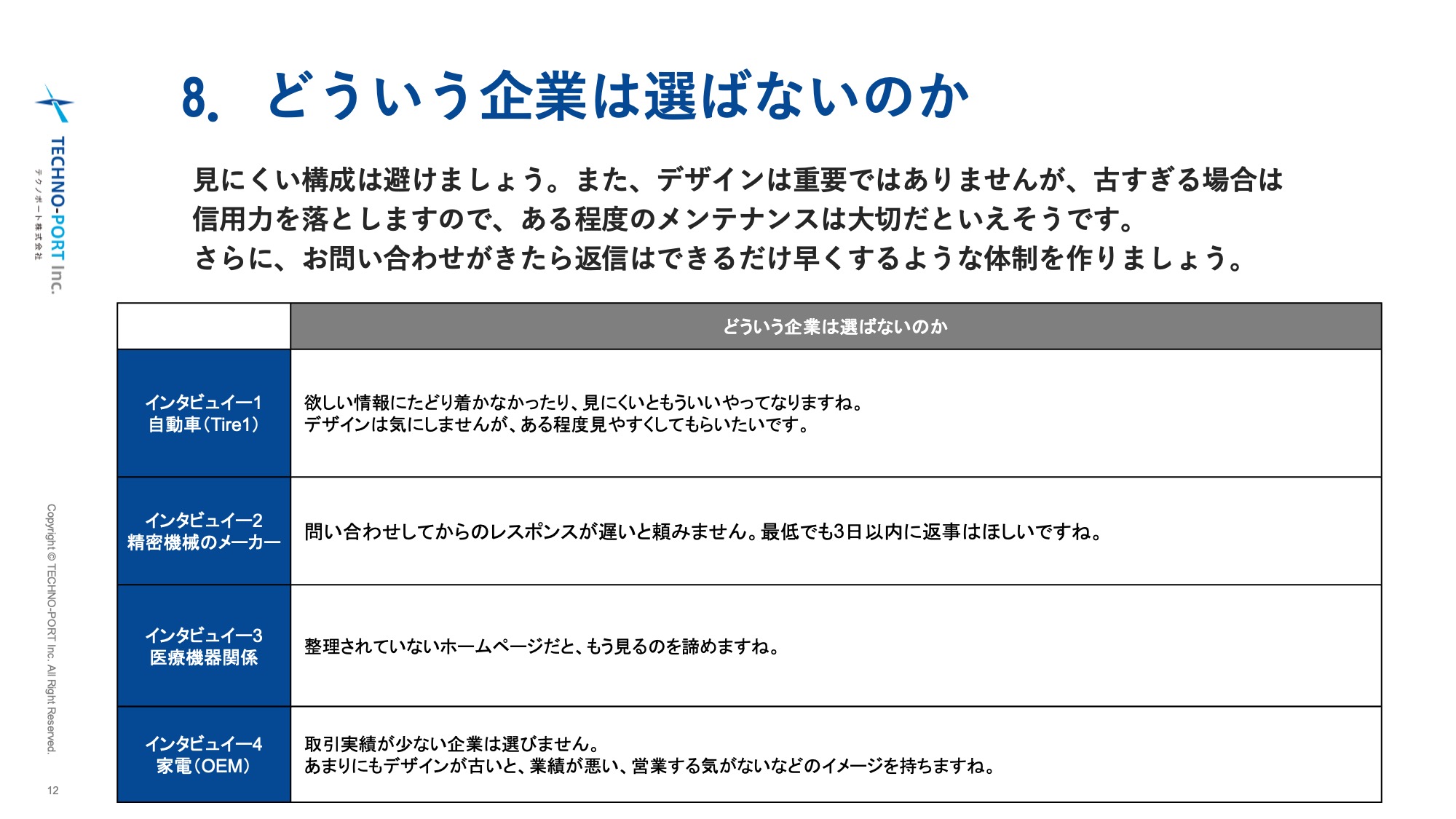

Q8 どういう企業は選ばないのか

概要

「選ばれない企業」の特徴としては、情報が見つけにくい構成や、問い合わせ後のレスポンスの遅さ、古すぎる印象のWebサイト、実績の少なさなどが挙げられました。デザインそのものは重要視されていないものの、「情報設計のわかりやすさ」や「基本的なメンテナンス」は信頼を得るうえで必要とされています。

考察

選定対象から外される最大の要因は、「見たい情報にたどり着けない」「問い合わせへの対応が遅い」「実績の信頼感がない」といった、信頼構築の初動でのつまずきでした。

特に、問い合わせ後のレスポンスについては「3日以内」がひとつの基準とされており、それを超えると不信感に繋がることがわかります。

また、「デザインが古い=営業のやる気がない」「実績がない=取引リスクが高い」という連想をされてしまうこともあるため、見た目よりも“企業姿勢”としての更新や整理が求められています。

Webサイトは技術力を伝えるツールであると同時に、「きちんとした会社か」を判断される場にもなっているという前提のもと、定期的な情報更新やレスポンス体制の整備が不可欠です。

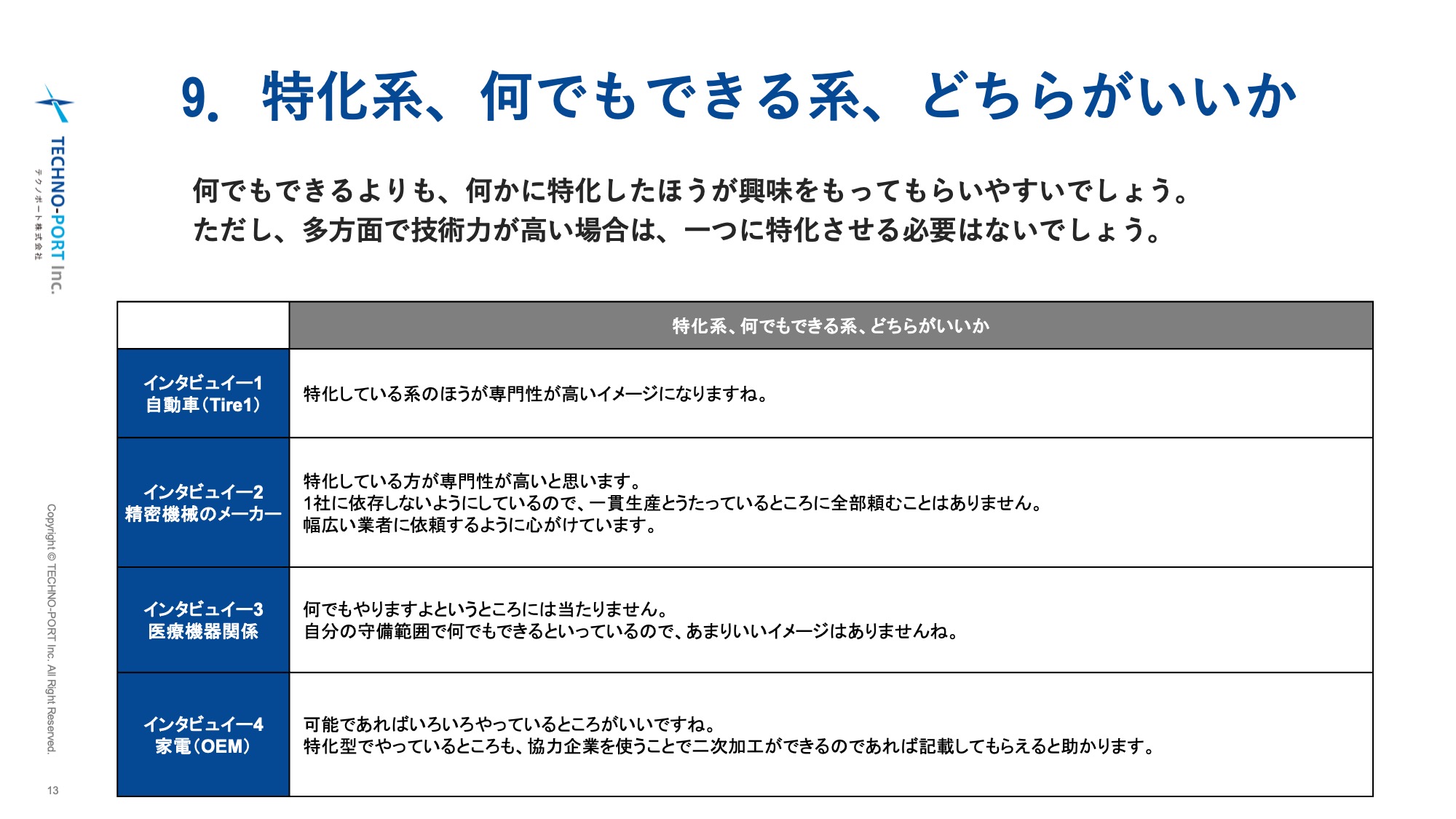

Q9 特化系、何でもできる系、どちらがいいか

概要

「何でもできる」よりも「何かに特化している」方が、専門性や信頼感を感じてもらいやすいという意見が多数派でした。一方で、複数領域に高い技術力がある場合には、必ずしも一つに絞る必要はないという見方もありました。

考察

設計・開発担当者にとって、「特化している=専門性がある」という印象が強く、結果として興味を引きやすい傾向が見られました。特に医療機器など精度重視の業界では、「何でもできます」と謳う企業に対して警戒感を持つケースもあり、訴求軸の設計には注意が必要です。

一方で、家電OEMのように幅広い対応力を求められる業界では、協力会社との連携による“実質的なワンストップ対応”も評価されており、「一社で全て内製」ではなくても問題はないという見方もありました。

重要なのは、「何が自社の強みかを明確に伝えること」と「対応範囲を丁寧に開示すること」であり、特化型・総合型のいずれを選ぶにしても、中身の透明性と納得感がカギになるといえそうです。

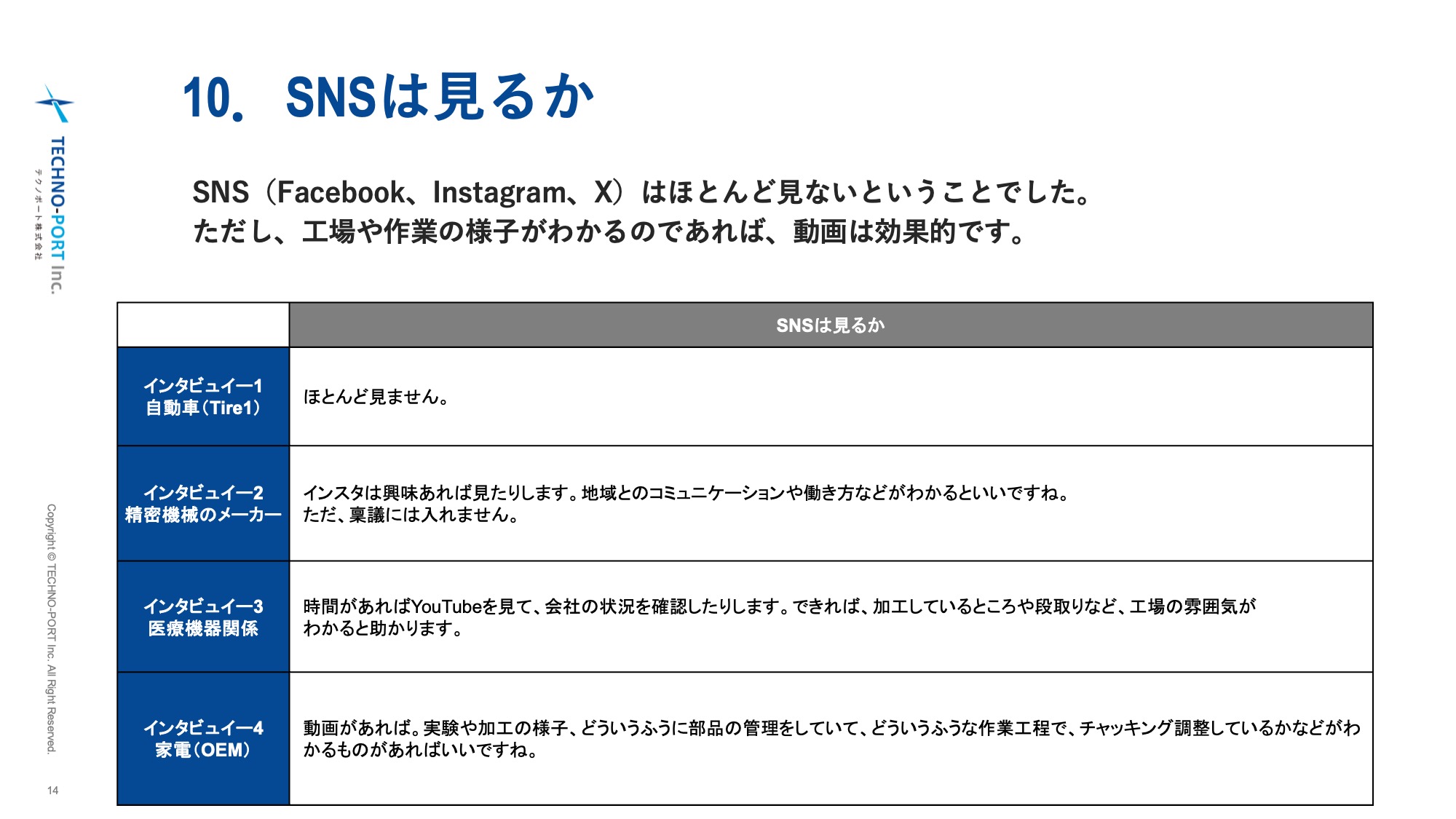

Q10 SNSは⾒るか

概要

SNS(Facebook、Instagram、Xなど)は、基本的には「ほとんど見ない」という意見が多く、選定判断にはほぼ影響していないことがわかりました。ただし、工場や作業の様子が伝わる「動画コンテンツ」には一定の効果があるとの声もありました。

考察

BtoBの購買・調達においてSNSは直接的な検討材料にはなっていない一方で、「会社の雰囲気」「作業工程」「技術管理の様子」が伝わる動画については、「信頼感が増す」「理解が深まる」といった評価が見られました。

特に医療機器や家電OEMの現場では、

- 実験や加工の様子

- 工場内の段取りや調整の様子

- 部品の管理方法

など、現場の「空気」が感じられるようなコンテンツがあると、好印象につながりやすいようです。

つまり、SNSそのものを重視する必要はないにしても、動画を活用した「非言語の情報発信」は今後の差別化要素になり得るといえます。YouTubeなどを通じた発信は、認知よりも「信頼獲得」に効くという意味で戦略的に使う価値がありそうです。

最後に

今回の調査では、開発・設計の現場で実際に外注先を選定している担当者の声をもとに、サプライヤーが「どのように探され」「どう判断されているのか」という実態を明らかにしました。

特に、技術力や実績だけでなく、その情報の「伝え方」や「見せ方」が選定に大きく影響するという点は、あらためてBtoB製造業における情報設計の重要性を示しています。

今後、ターゲットとする業界や製品フェーズ(試作/量産)、企業規模、技術領域によっても、必要とされる訴求軸やコミュニケーション手段は変わってくると想定されます。だからこそ、「設計者が何を重視し、どこで判断しているのか」を定点的に把握することが、営業・マーケティングの精度を高めるうえで欠かせない視点になってくるはずです。

本レポートが、製造業における技術提案の伝え方や受注獲得の仕組みづくりを見直すきっかけとなり、皆さまの戦略立案や施策検討の一助となれば幸いです。