調査レポート概要

調査実施者:テクノポート株式会社

調査概要:設備発注者へインタビュー調査「設備メーカーの探し方と選定基準」

調査方法:インタビュー調査

調査期間:2024年7月1日〜2024年7月15日

有効回答:設備発注担当者5名

調査概要

本調査レポートでは、設備発注の現場における発注者の視点から、設備メーカーを探すきっかけや選定基準の実態が明らかになりました。多くの企業が設備の老朽化や突発的な不具合を契機に更新を検討しており、計画的な更新よりも「問題発生時の迅速な対応」が重視される傾向が見られます。

設備業者の探索は、従来の商社や既存ネットワークに加え、Web検索の活用が中心的な役割を担っており、検索ワードの選び方や地域性へのこだわりが特徴的です。また、Webサイトに求められる情報は、製品ページや実績紹介など具体的かつ比較検討しやすい内容であり、「見やすさ」や「更新頻度」が信頼性の判断材料になっています。

一方で、価格よりも「性能・対応力・メンテナンス性」が優先され、営業担当者のレスポンスやカスタマイズ対応力も選定結果に直結することが確認されました。逆に、ホームページが古い、実績が不明瞭、資料ダウンロードに登録を強要する、といった要因が発注候補から外れる理由となっています。

総じて、設備メーカー選定においては技術力そのものに加え、「情報の提示方法」や「問い合わせのしやすさ」が大きな影響を与えており、今後はWebを起点とした情報発信力が受注機会の拡大に直結することが示唆されました。

質問内容

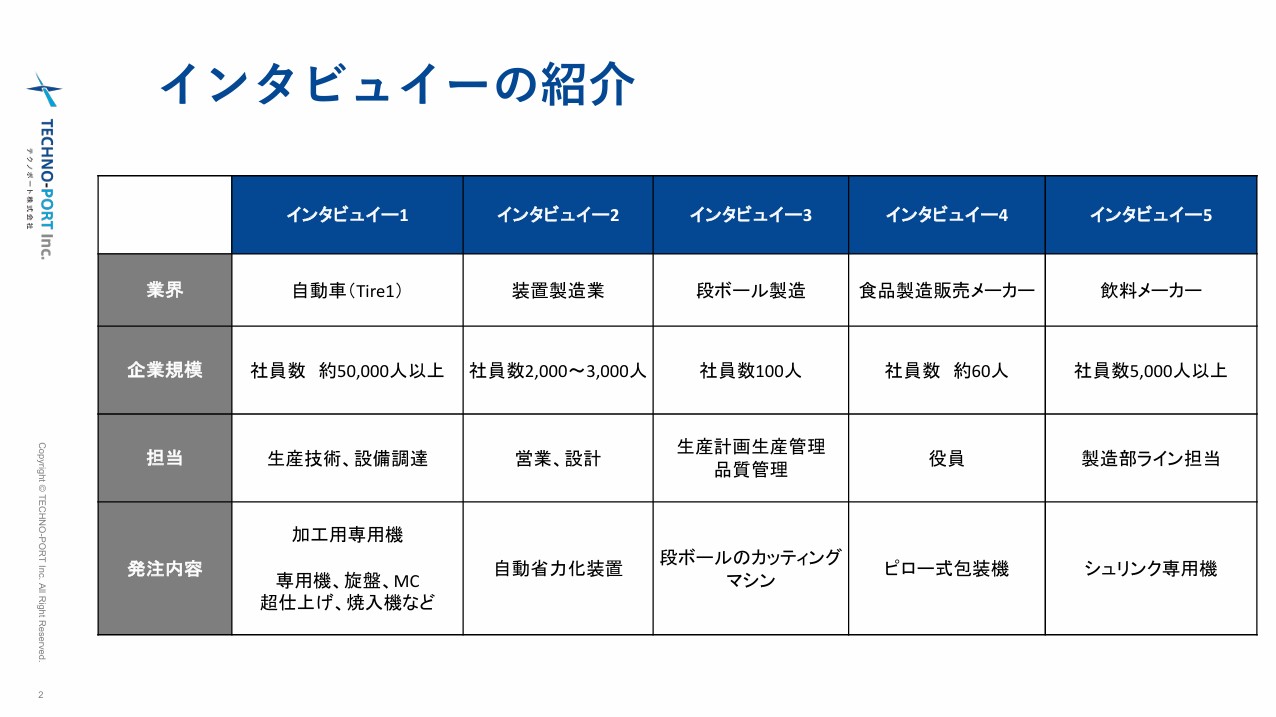

インタビュイーの紹介

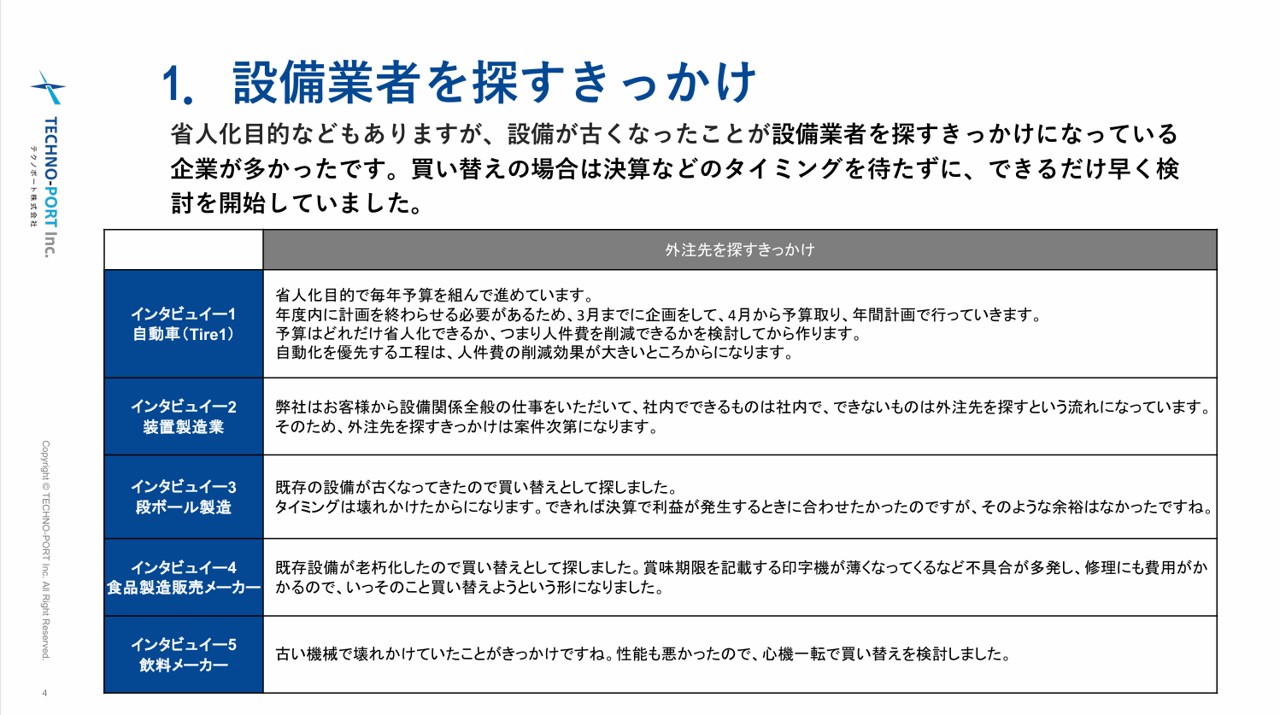

Q1 設備業者を探すきっかけ

概要

- 主なきっかけは「設備の老朽化」や「壊れかけたこと」。

- 自動車業界では、省人化を目的に毎年予算を組んで継続的に検討。

- 食品・飲料分野では、品質不具合や修理費用増加を契機に更新を決断。

考察

多くの企業は、設備の老朽化や突発的な不具合を契機として更新を検討します。計画的にリプレイスを進めるケースもありますが、実際には「壊れかけたから急いで探す」という流れが一般的です。ここから、メーカーには「予兆段階から相談できる信頼関係の構築」や「故障時にすぐ対応できるサポート体制」が強く求められていることが分かります。単なる製品供給ではなく、更新サイクルに寄り添った提案ができるかどうかが、長期的な取引関係を築く鍵になります。

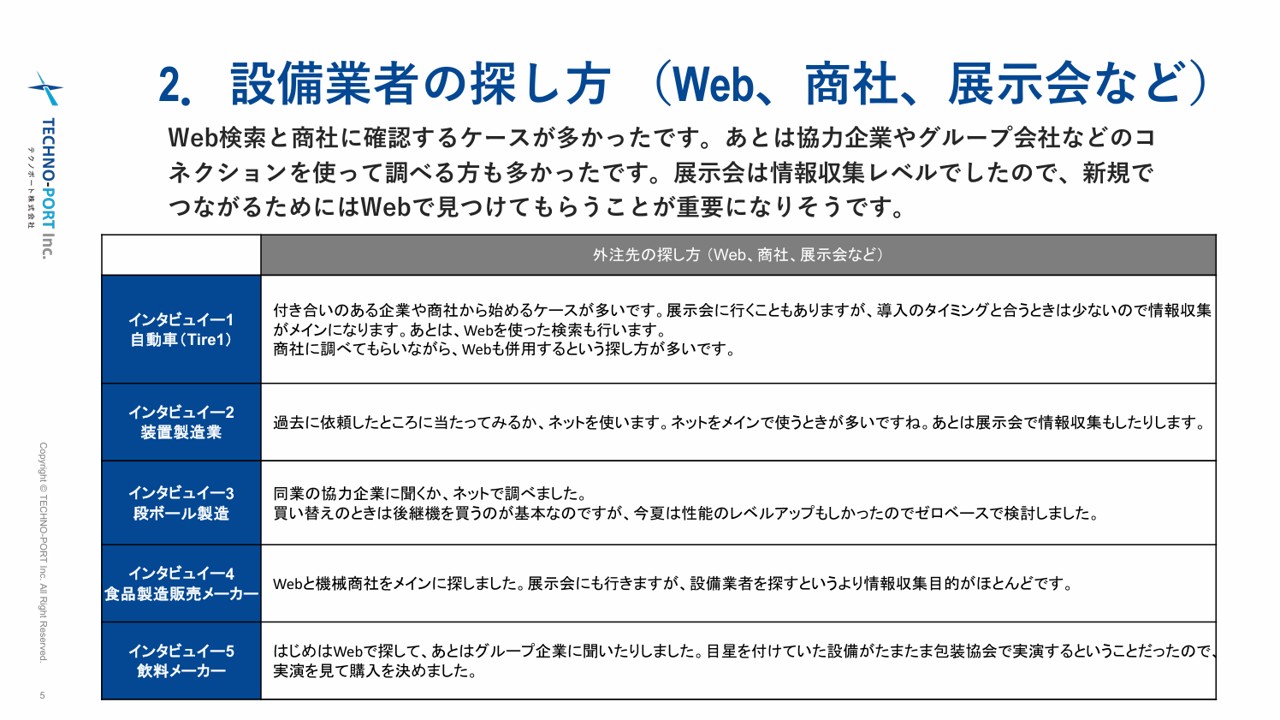

Q2 設備業者の探し方 (Web、商社、展⽰会など)

概要

- Web検索と商社が主流。

- 展示会は情報収集レベルに留まることが多い。

- グループ企業や協力企業の紹介も有力な手段。

考察

発注者はまず、既存の商社や協力企業といった既存ネットワークを頼りますが、それで解決しない場合にはWeb検索が主流の選択肢となっています。展示会は情報収集の場にとどまることが多く、最終的な取引先決定には直結しにくいです。つまり、メーカーにとって新規顧客を獲得するためには「Webでの可視性」が不可欠であり、検索で見つけてもらえるかどうかが第一関門になります。さらに、Webで接触したあとに「実演や紹介」で信頼を固める、二段階のアプローチが有効だと考えられます。

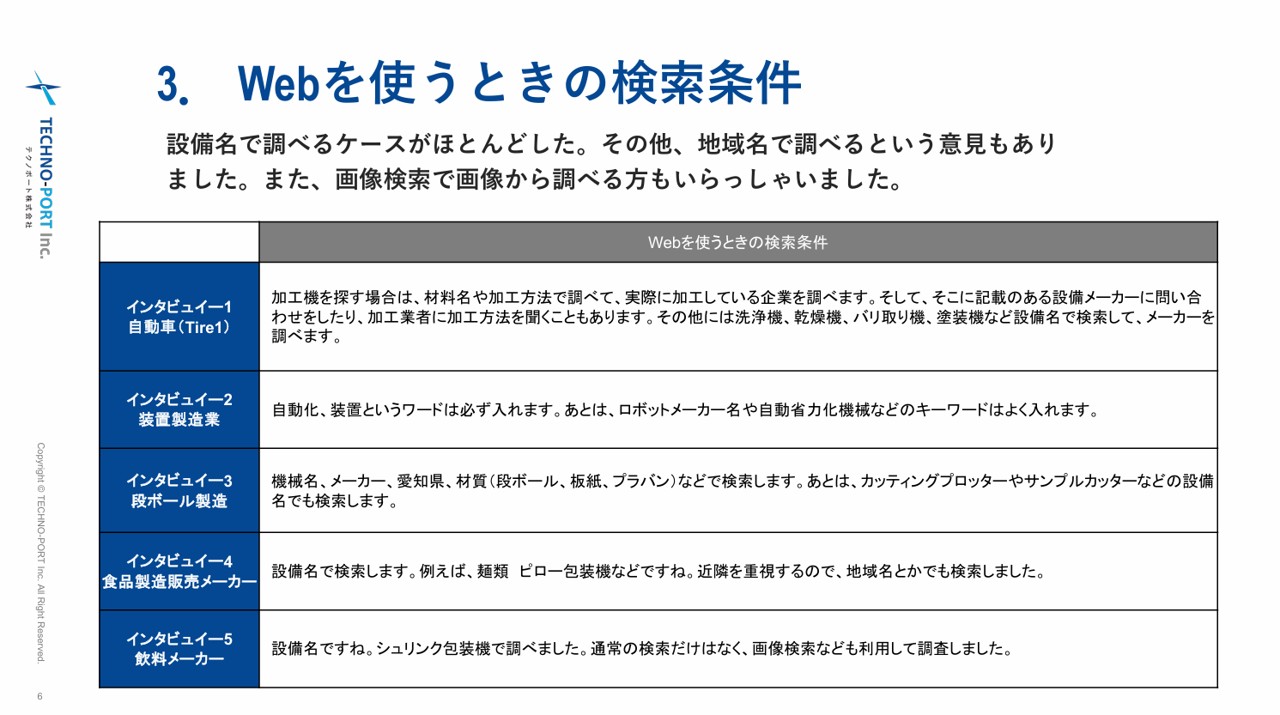

Q3 Web検索時の条件

概要

- 設備名(包装機、カッター、シュリンク機など)が中心。

- 材料名・加工方法・地域名でも検索。

- 一部は画像検索も活用。

考察

発注者は「設備名」「用途」「地域名」といった非常に具体的なキーワードで検索を行います。これは、設備投資が「課題解決型」であることの表れです。SEOの観点では、抽象的な「技術用語」よりも「現場で直面する課題」に即したキーワードを網羅することが有効です。また、画像検索や動画検索も活用されており、設備の外観や稼働イメージが判断材料になることから、ビジュアル情報の整備も大きな競争優位につながります。

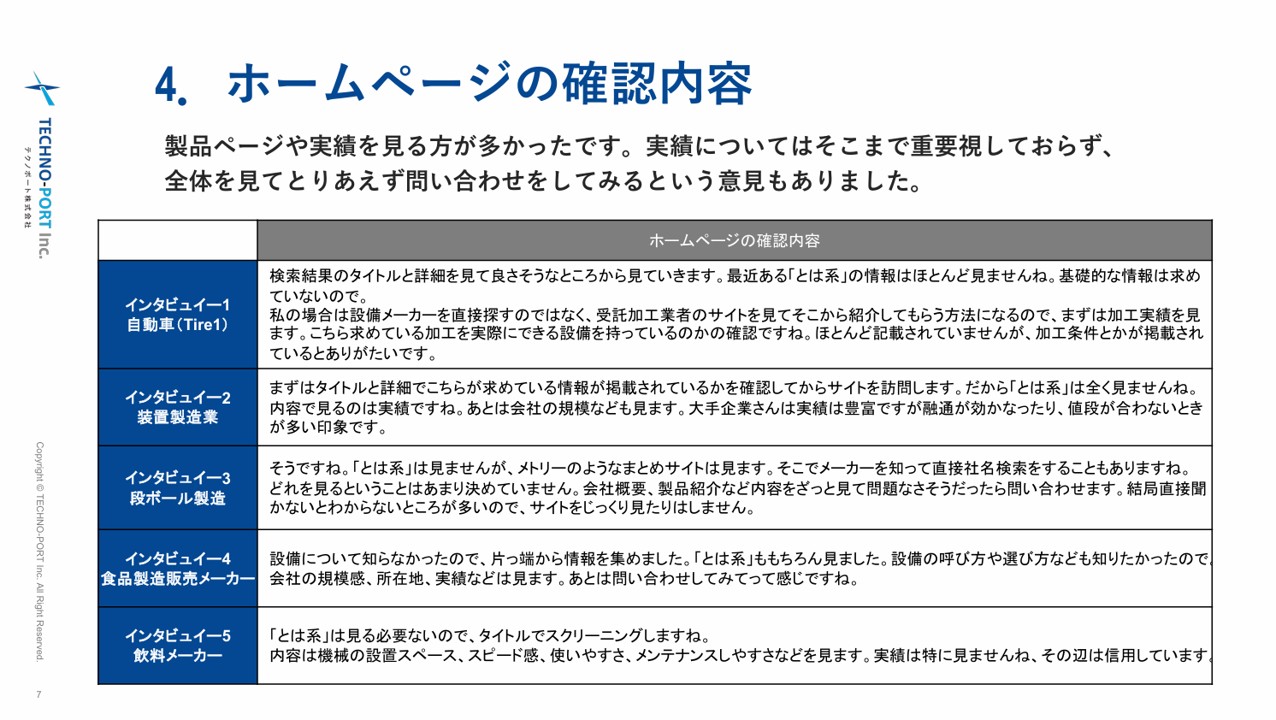

Q4 ホームページの確認内容

概要

- 製品ページ・加工実績を重視。

- 「○○とは」といった基礎情報ページはあまり参照されない(特に大企業層)。

- 中小企業層では基礎情報も参考にするケースあり。

考察

発注者は、製品ページや加工実績といった「具体的な証拠」を重視します。特に大企業層は「情報の網羅性」よりも「導入後の安心感」を重視するため、成功実績や不具合が少ない履歴が信頼の根拠になります。一方、中小企業層は基礎的な知識や比較情報を収集したい意向も強く、啓蒙型コンテンツも一定の役割を果たします。つまり、ターゲット層に応じて「実績・事例重視型」と「知識補完型」のコンテンツをバランスよく用意することが重要です。

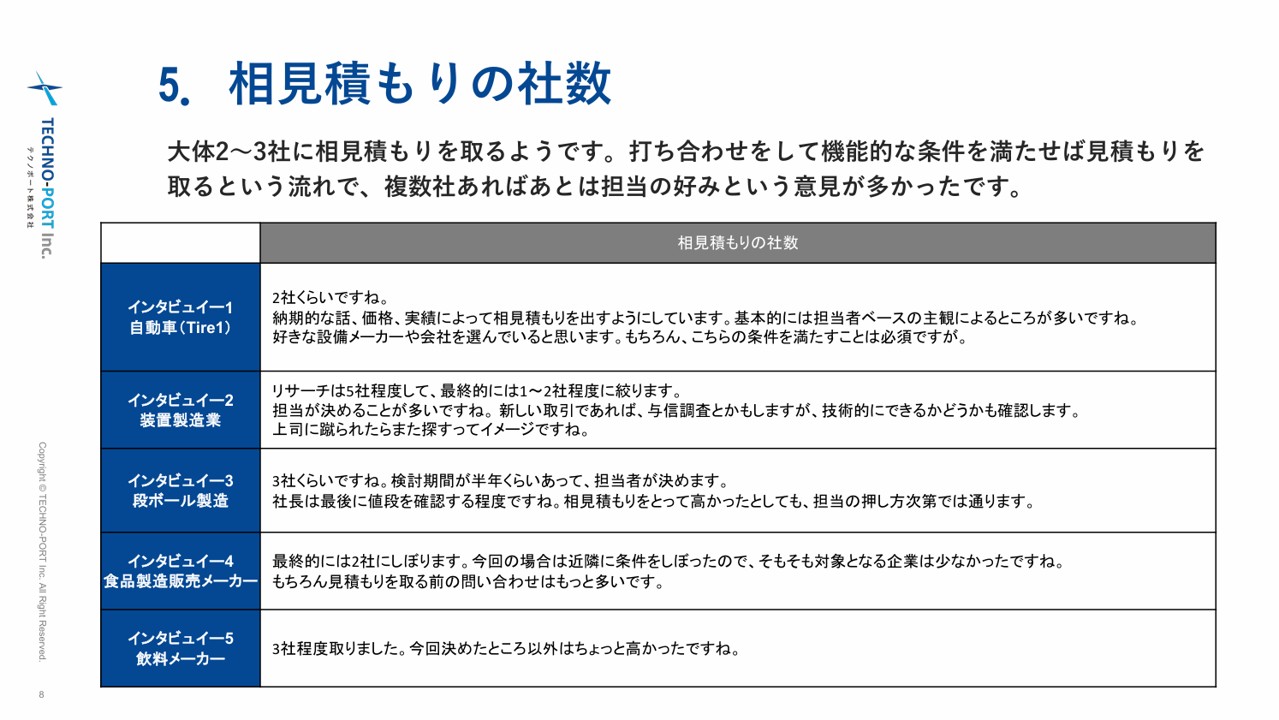

Q5 相⾒積もりの社数

概要

- 2〜3社が一般的。

- 事前の問い合わせは広く行うが、見積もり段階では絞る。

- 最終判断は担当者の裁量が大きい。

考察

相見積もりは2~3社に絞られるのが一般的であり、価格比較だけではなく「担当者との相性」や「やり取りのしやすさ」が意思決定に影響します。特に担当者の裁量が大きいため、営業の初期対応や説明の丁寧さが受注確率を大きく左右します。メーカー側にとっては「技術仕様を満たすこと」だけでなく、「担当者が社内で提案しやすい材料を与えること」も重要です。提案資料のわかりやすさや迅速なレスポンスが、結果的に上司や経営層への説得材料となり、受注につながります。

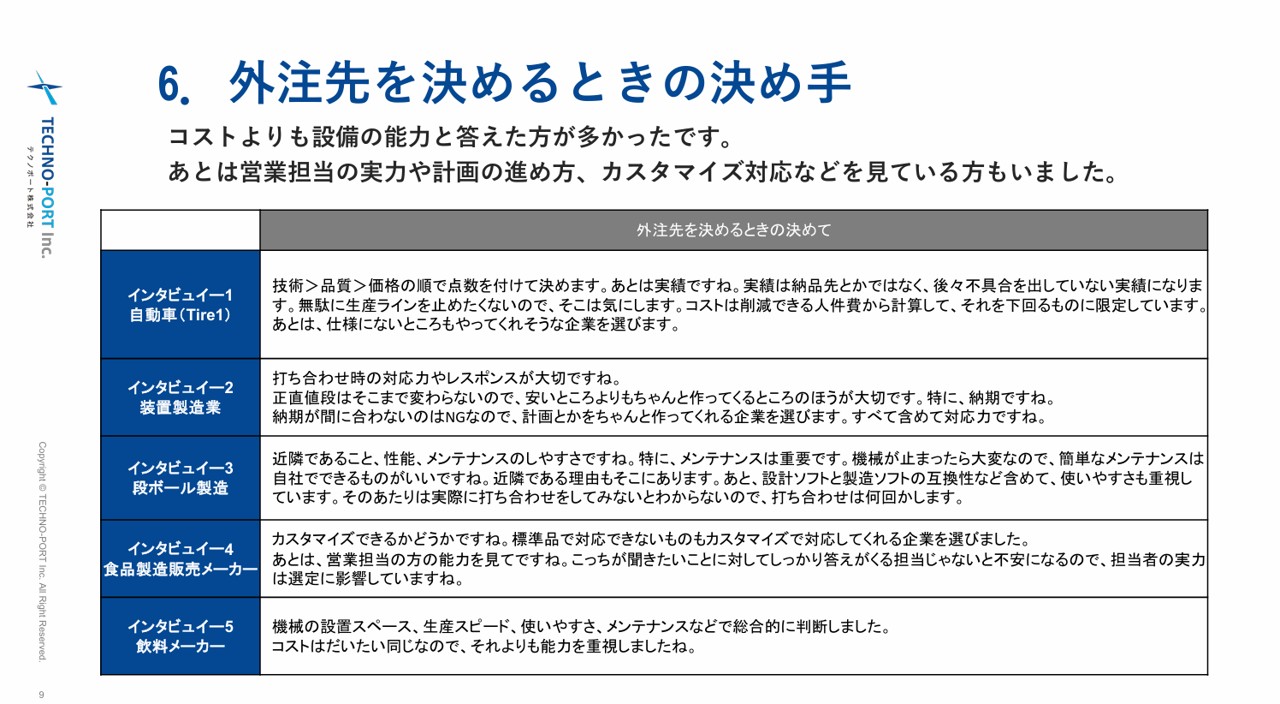

Q6 決め手となるポイント

概要

- コストよりも「性能・能力・対応力」が重視。

- 営業担当者の実力やレスポンス、納期遵守も重要。

- メンテナンス性やカスタマイズ対応力も評価対象。

考察

価格よりも性能・対応力が優先される傾向は、設備が生産ラインに直結するためです。ライン停止による損失は価格差以上のリスクであるため、信頼性やメンテナンス性が高く評価されます。また、営業担当者のレスポンスの速さや提案力は「技術力の象徴」として受け取られる場合があり、単なる価格提示以上の意味を持ちます。メーカーにとっては「安心して任せられる印象」を与えることが最重要であり、顧客が不安を感じない仕組み(納期遵守・柔軟なカスタマイズ・トラブル時の即応体制)を示すことが有効です。

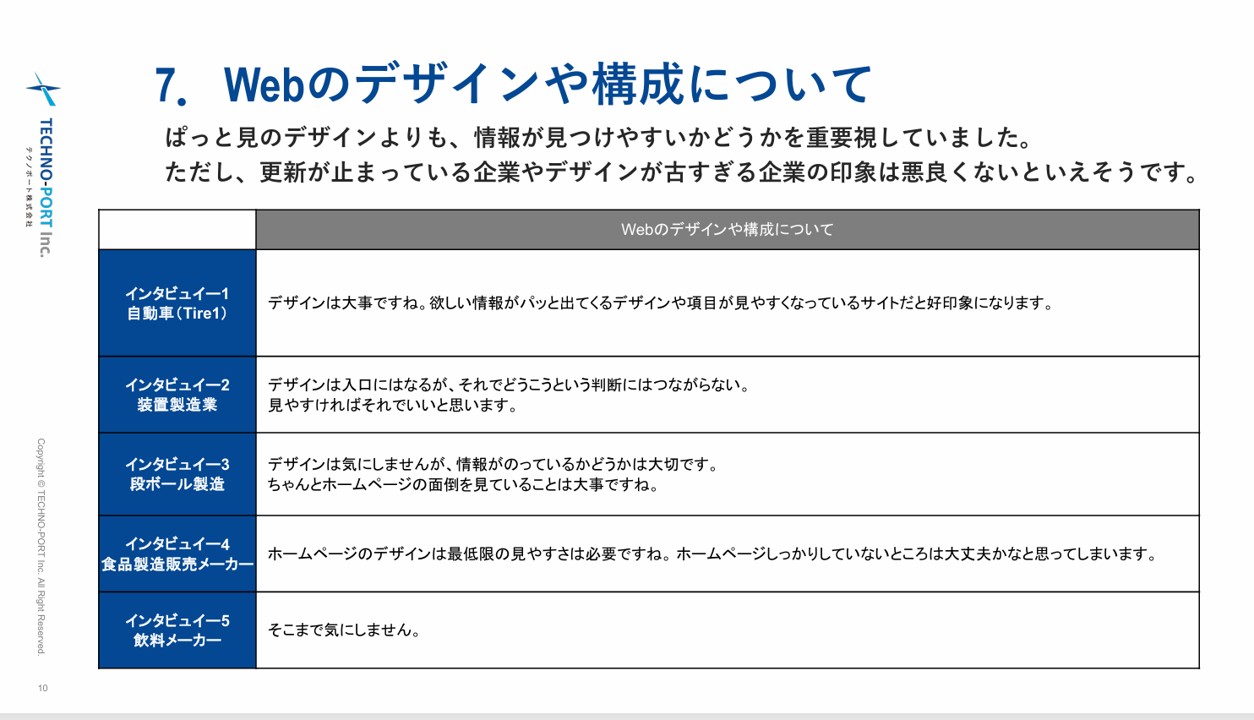

Q7 Webのデザインや構成について

概要

- デザインより「情報が見やすいか」を重視。

- 更新が止まっている、古いデザインはマイナス印象。

考察

デザイン性そのものは決定要因になりにくいですが、「情報が探しやすいか」「更新されているか」は信頼感の指標になります。古いまま放置されたWebサイトは「この会社は設備更新に積極的ではないのでは」という印象を与えかねません。よって、最新の情報が整理された形で提示されていることが必要です。メーカーは「見やすさ」と「更新頻度」を両立することで、Web上での信頼性を高められます。

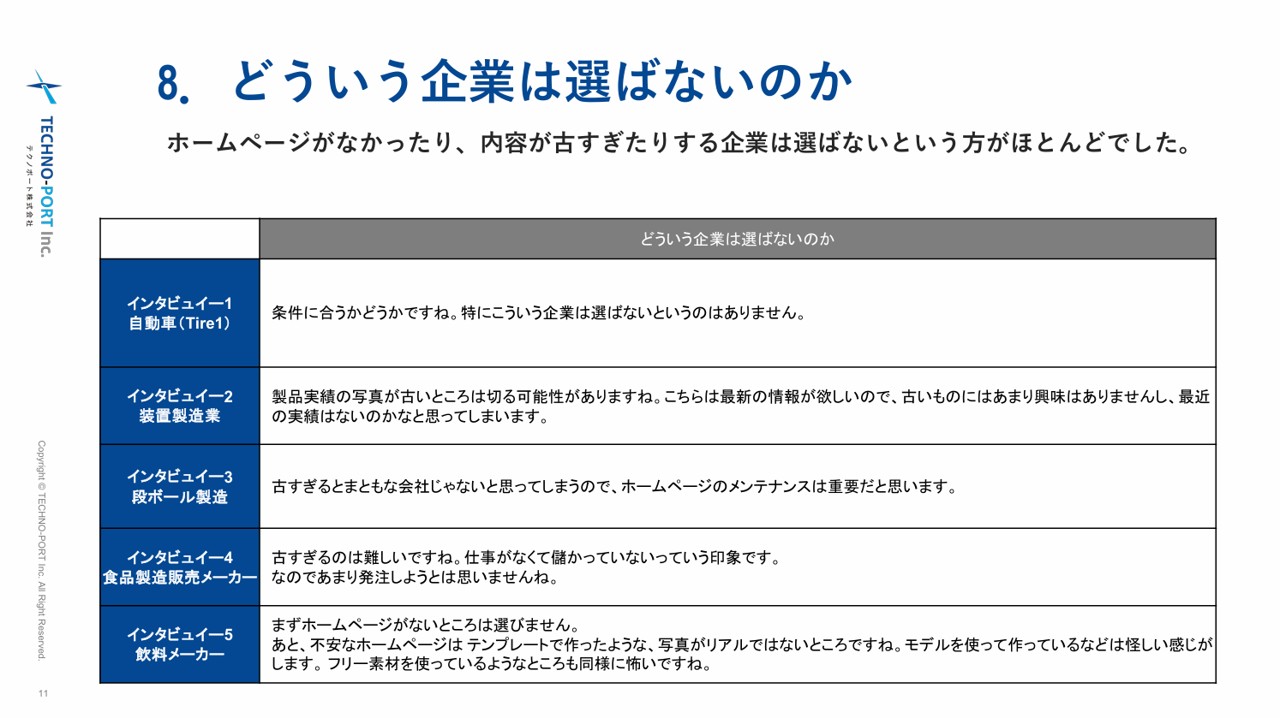

Q8 どういう企業は選ばないのか

概要

- ホームページがない、内容が古い、実績が見えない企業は敬遠。

- フリー素材や不自然な写真も不信感を与える。

考察

ホームページが存在しない、情報が古い、写真がフリー素材的で信頼性に欠ける、といった要素は発注者に強い不安を与えます。発注者は数千万円規模の投資を決定する立場であるため、少しでも「怪しい」と感じた企業を候補から外す傾向があります。したがって、最低限の要件として「Web上に最新情報をリアルに発信し続けること」が必須です。逆に言えば、ここをクリアするだけでも競合との差別化が可能です。

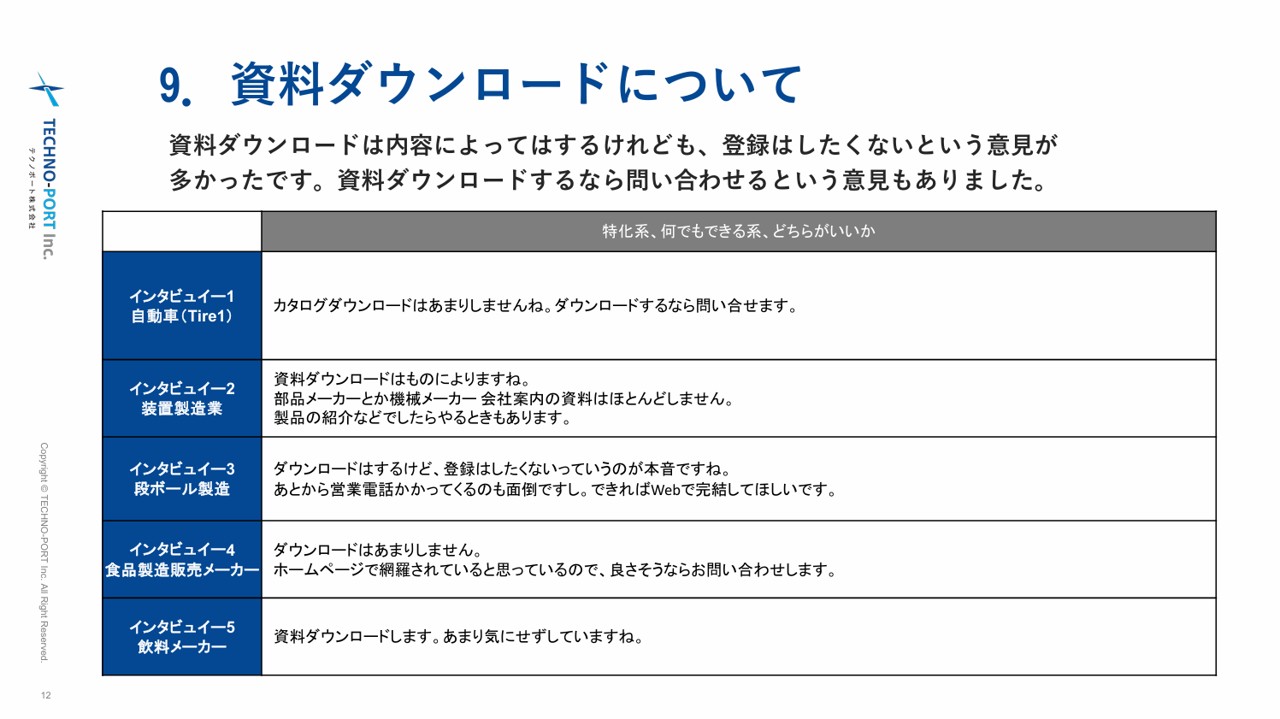

Q9 資料ダウンロードについて

概要

- 登録を嫌う傾向が強い(営業電話を避けたい)。

- カタログより、Webで完結した情報を望む声が多い。

考察

多くの発注者は、資料ダウンロードの際に「登録必須」を嫌います。営業電話やメールが煩わしいためであり、情報収集段階では匿名性を保ちたい意識が強いです。したがって、Web上に十分な情報をオープンに掲載することが、信頼を得る第一歩になります。ダウンロードコンテンツを用意する際は「登録なしで利用可能」「営業電話をしないと明記」といった配慮が有効です。顧客が安心して情報にアクセスできる仕組みを整えることが、長期的には商談機会の拡大につながります。

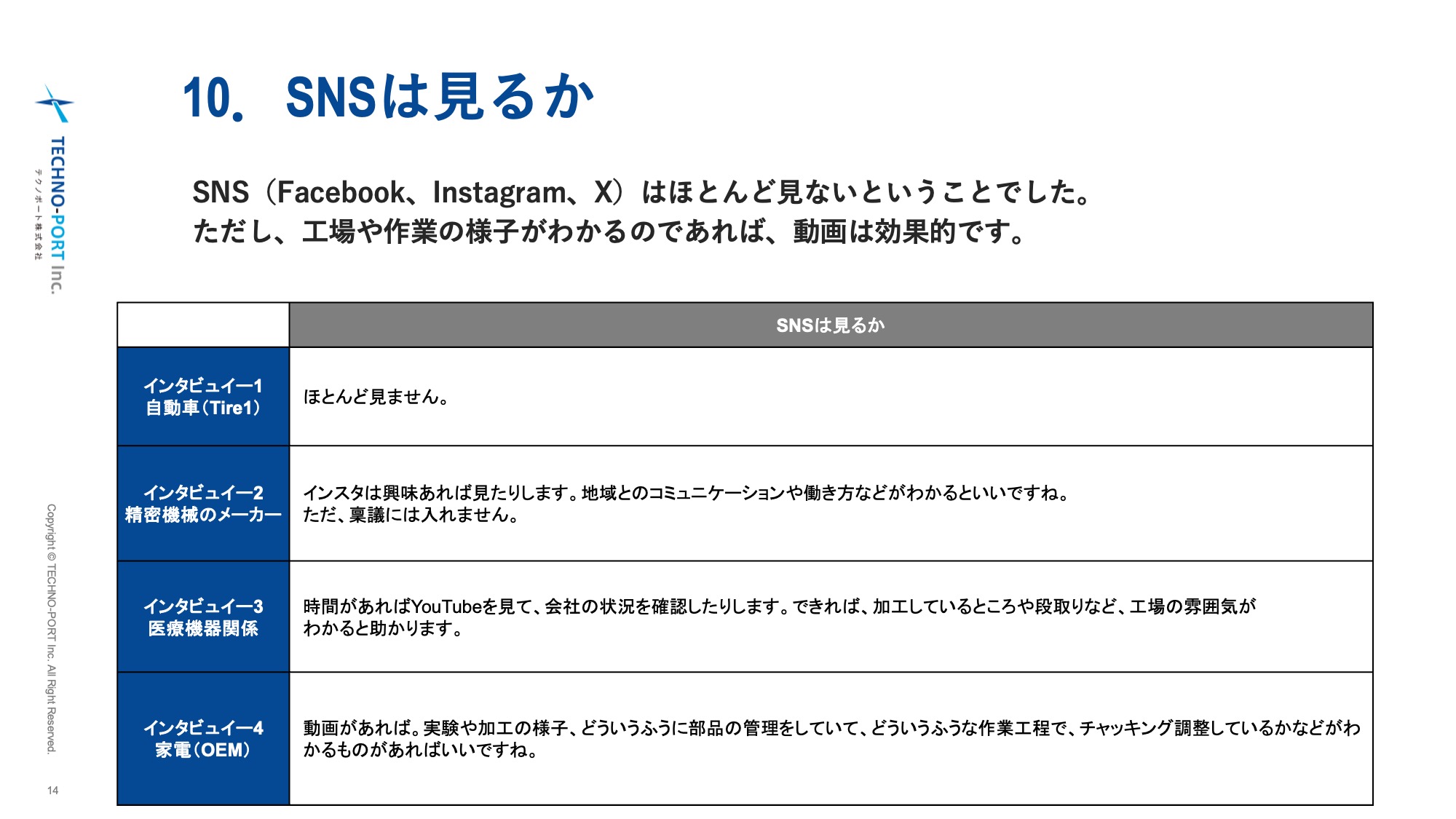

Q10 SNSは⾒るか

概要

- Instagramを参考にする層あり。

- 動画(特にYouTube)は全員が「見たい」と回答。

- 製造現場や稼働映像が判断材料になる。

考察

SNSそのものは情報源として限定的ですが、YouTubeなどの動画は全員が「見たい」と答えています。稼働中の設備や導入事例の映像は、カタログや写真以上に信頼感を与えるため、今後は標準的な営業ツールとなるでしょう。また、InstagramのようなSNSでは「会社の雰囲気」「現場の様子」が伝わることが評価されています。つまり、技術だけでなく「企業としての姿勢や信頼感」を補完するメディアとしてSNSを活用できると効果的です。

最後に

今回の調査から、設備メーカーの選定においては「性能・対応力・信頼感」が核心であることが明らかになりました。発注者は、設備の老朽化や突発的な不具合を契機に新しい外注先を探す傾向が強く、計画的な更新よりも即時性が重視されることが特徴です。そのため、メーカーには迅速な対応と柔軟なカスタマイズ力が求められます。

また、発注プロセスの出発点はWeb検索であり、Webサイトが果たす役割はますます大きくなっています。検索条件に合わせた最適化、具体的な設備情報や実績の提示、動画による動作イメージの提供は、候補に選ばれるための前提条件となりつつあります。特に、サイトの更新頻度や情報整理のしやすさは、信頼性の判断材料として強く意識されています。

一方で、価格競争力は依然として一定の要素ではあるものの、それ以上に「納期遵守」「担当者のレスポンス」「メンテナンス性」などが意思決定に大きく影響しています。つまり、技術力そのものに加え、情報発信の仕方や営業対応の質が最終的な選定を左右しているのです。

総じて、今後の製造業における受注獲得の起点は「検索」と「比較検討のしやすさ」に移行していくと考えられます。そのため、企業は単に技術を有しているだけでなく、Webや動画を通じてその強みを的確に伝える体制を整えることが、選ばれる確率を高める重要な鍵になるといえます。