調査レポート概要

調査機関:テクノポート株式会社

調査名称:大手メーカーの新規外注先選びに関する実態調査

調査方法:IDEATECHが提供するリサーチPR「リサピー®」の企画による インターネット調査

調査期間:2024年5月15日〜同年5月16日

有効回答:新規外注先選びに携わったことのある大手メーカー(従業員1,000名以上) に勤務する設計開発部門、購買調達部門、研究開発部門の担当者111名

※構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも 100とはなりません。

調査概要

本レポートは、大手メーカーに勤務する設計開発・購買調達・研究開発部門の担当者111名を対象に、新規外注先の選定に関する実態を調査したものです。結果からは、既存取引先の技術的な限界や品質面への不安、さらにはキャパシティ不足や廃業といった要因が、新たな外注先探索の大きなきっかけとなっていることが明らかになりました。

また、候補先を探す際には商社や既存先からの紹介が最も多く利用されており、同時に検索エンジンによる情報収集も半数以上にのぼっています。検索時には製品名や加工方法といった具体的な技術ワードが多く用いられ、企業ホームページでは加工事例や会社規模、認証資格といった信頼性を裏付ける情報が重視されていました。

ホームページのデザイン性や情報の鮮度が候補選定に影響を与えることも分かり、特化した技術領域を持つ企業ほど高く評価される傾向が見られます。加えて、動画コンテンツも発注候補の選定や技術理解のために広く活用されており、情報収集の手段として定着しつつある状況が浮き彫りとなりました。

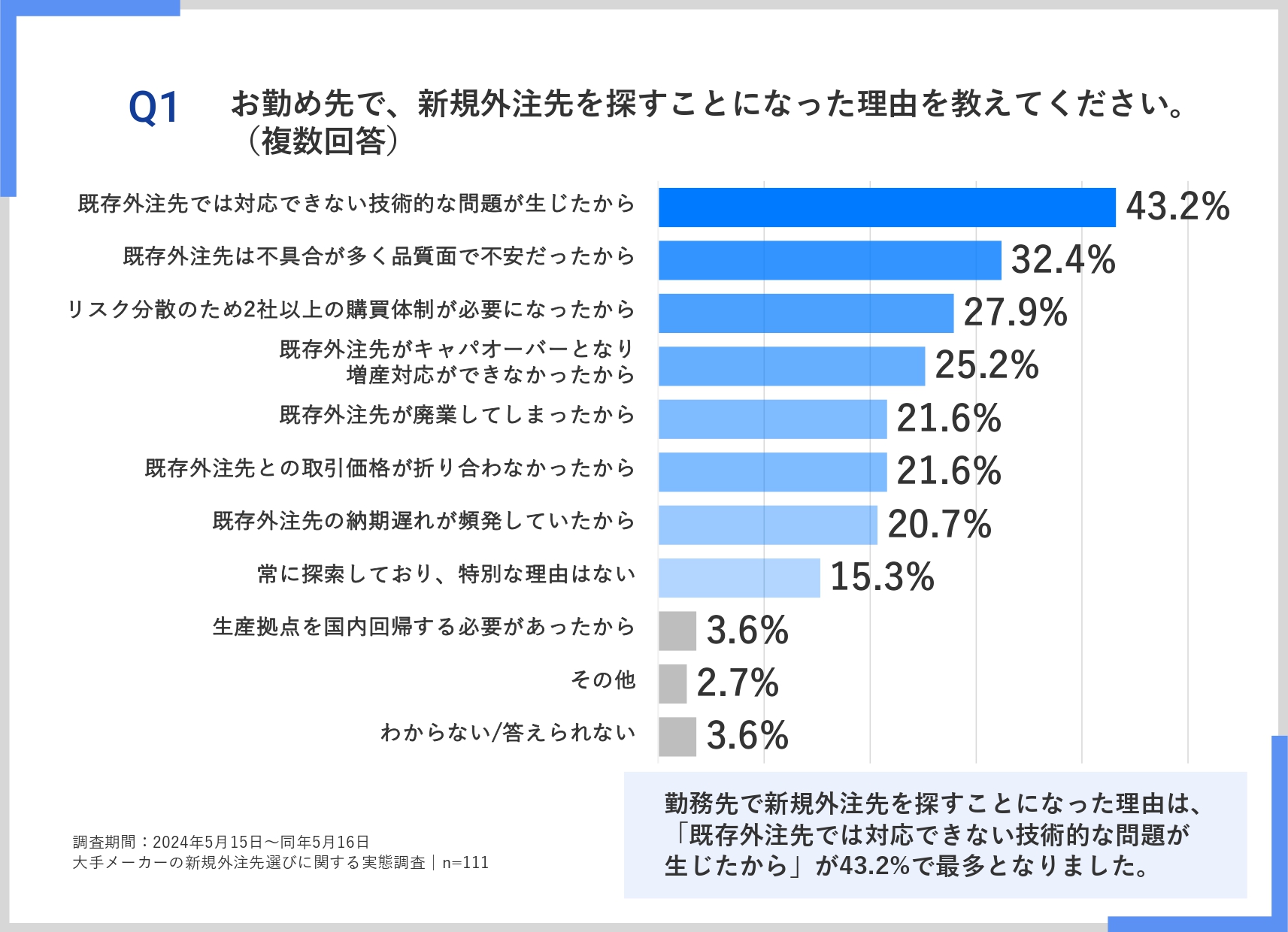

Q1 お勤め先で、新規外注先を探すことになった理由を教えてください。

概要

- 最多は「既存外注先では対応できない技術的な問題が生じた」(43.2%)。

- 続いて「不具合が多く品質面で不安だった」(32.4%)、「リスク分散のため複数購買体制が必要」(27.9%)、「増産対応不可」(25.2%)が上位に。

考察

新規外注先の探索は、主に技術対応力不足や品質不安への対応が背景にあります。特に技術的課題が最多であった点は、コストや納期よりも 高度な技術力へのニーズ が強いことを示しています。また、廃業やキャパ不足といった外部要因も多く、外注先には 持続可能性と柔軟な対応力が求められていると考えられます。

Q2 新規外注先を探した際に利⽤した情報収集⼿段を全て教えてください。

概要

- 最多は「付き合いのある商社や外注先からの紹介」(64.0%)。

- 続いて「検索エンジン」(54.1%)、「社内の知人や別部門からの紹介」(46.8%)。

- 展示会(29.7%)、仲介業者(22.5%)も一定の利用あり。

考察

紹介や既存外注先を重視する傾向が強く、既に構築されているネットワークが第一に優先されることが分かります。ただし、検索エンジンも半数以上が利用しており、Web上から問い合わせにつながる可能性も十分にあり得ます。Web上の情報の充実度が選定に直結します。

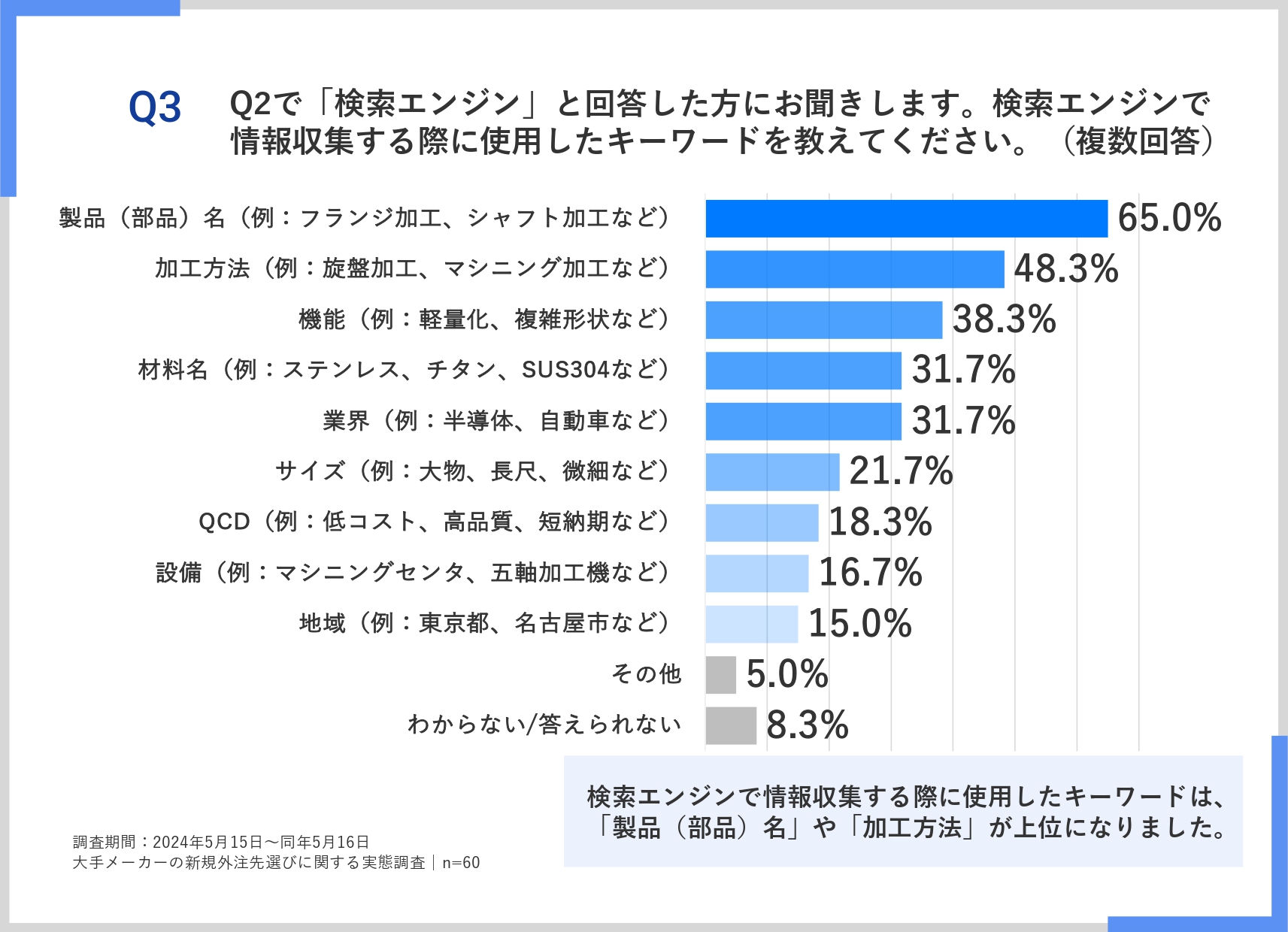

Q3 Q2で「検索エンジン」と回答した⽅にお聞きします。検索エンジンで

情報収集する際に使⽤したキーワードを教えてください。

概要

- 最多は「製品(部品)名」(65.0%)、次いで「加工方法」(48.3%)。

- 「機能」(38.3%)、「材料名」(31.7%)、「業界」(31.7%)が続く。

- サイズやQCD(品質・コスト・納期)、設備名、地域名も一定割合で活用。

考察

ユーザーは具体的な技術ワードや製品名を用いて検索しています。自社課題に直結する具体的な条件を重視して情報収集がされる傾向にあります。自社でSEOに取り組む際には、製品・加工方法(技術名)を押さえていくのはもちろん、顧客が抱えている課題やニーズから打ち込むであろう検索語句を逆算して対策していく必要があります。

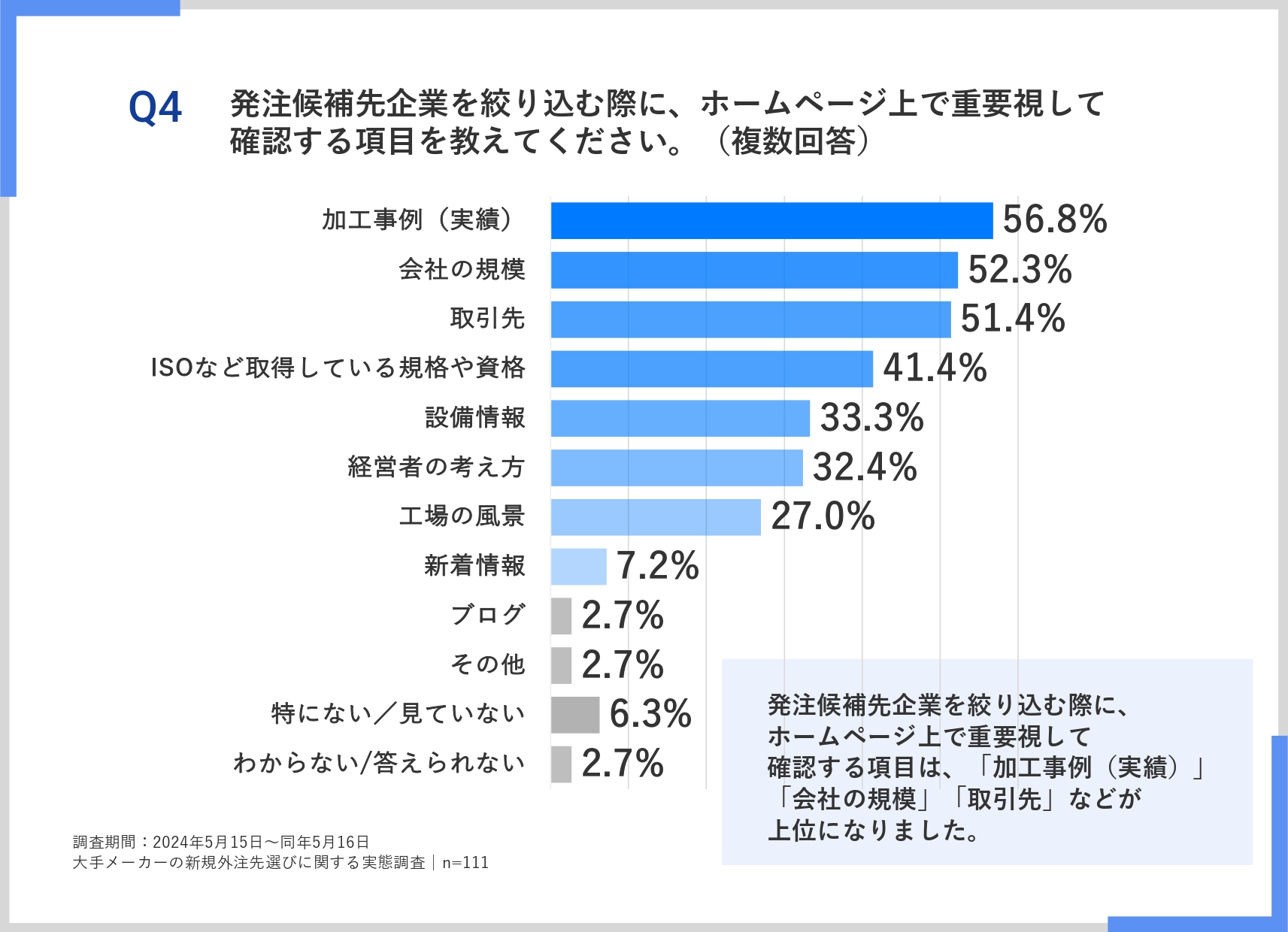

Q4 発注候補先企業を絞り込む際に、ホームページ上で重要視して

確認する項⽬を教えてください。

概要

- 最多は「加工事例(実績)」(56.8%)。

- 「会社の規模」(52.3%)、「取引先」(51.4%)、「ISO等の規格・資格」(41.4%)が続く。

- 「設備情報」「経営者の考え方」「工場の風景」も一定数チェックあり。

考察

実績や規模、認証資格といった企業実力を裏付ける情報が特に重視されています。単に事業内容を掲載するだけでなく、 安心感を与える証拠を提示することが選定のポイントです。また、「経営者の考え方」や「工場風景」といった項目一定の判断基準となっており、社内の雰囲気を伝えるコンテンツの必要性も感じられます。

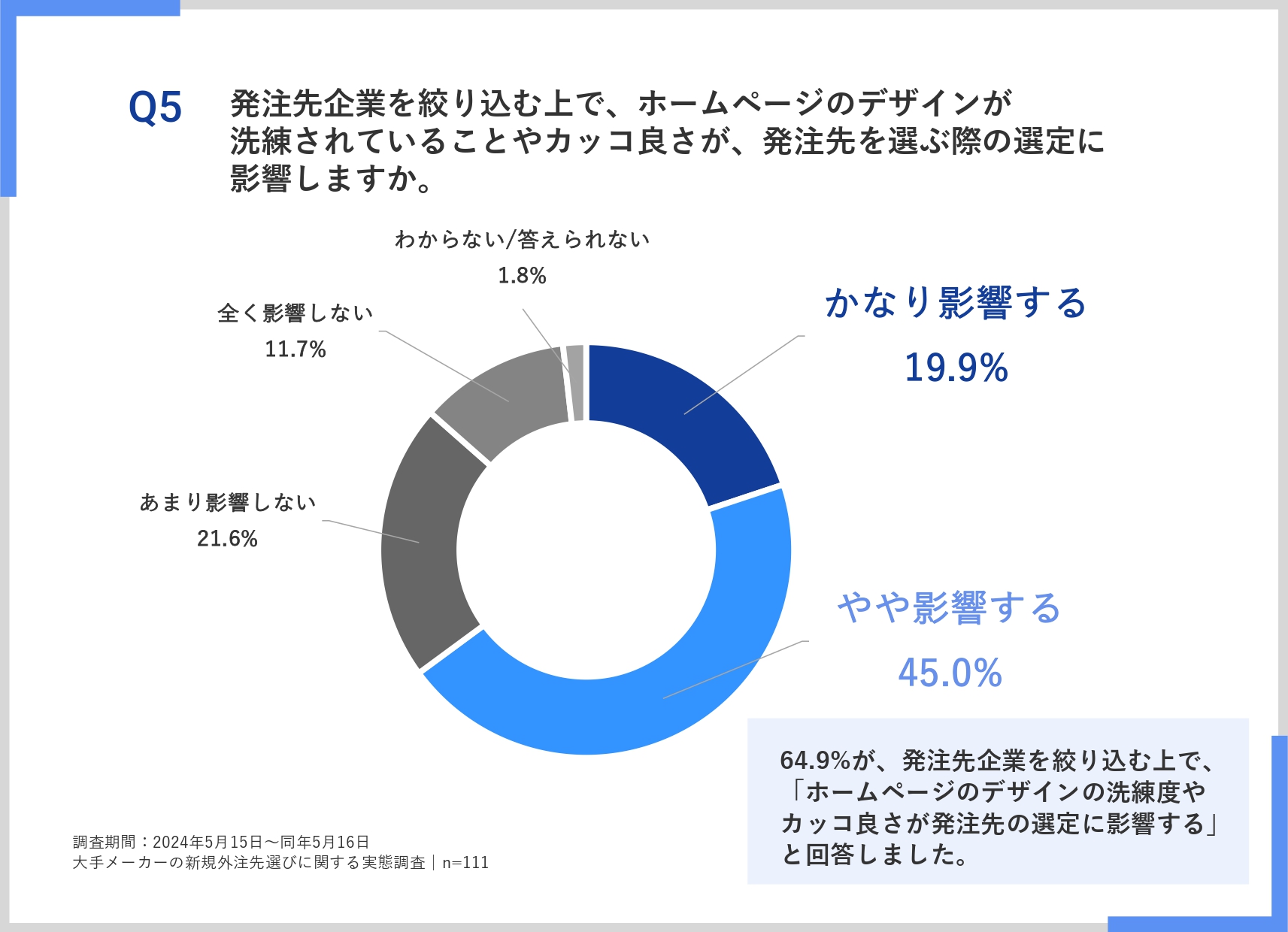

Q5 発注先企業を絞り込む上で、ホームページのデザインが洗練されていることやカッコ良さが、発注先を選ぶ際の選定に影響しますか。

概要

- 「かなり影響する」(19.9%)と「やや影響する」(45.0%)を合わせると64.9%。

考察

約3分の2がデザイン性を評価基準にしています。主軸としては保有技術や実績によって判断されることは多いものの、サイトのデザイン性も企業選定に影響することが分かります。情報を正確に伝えるだけでなく、 専門性を感じさせるデザインが外注先選定を左右する要素となっています。

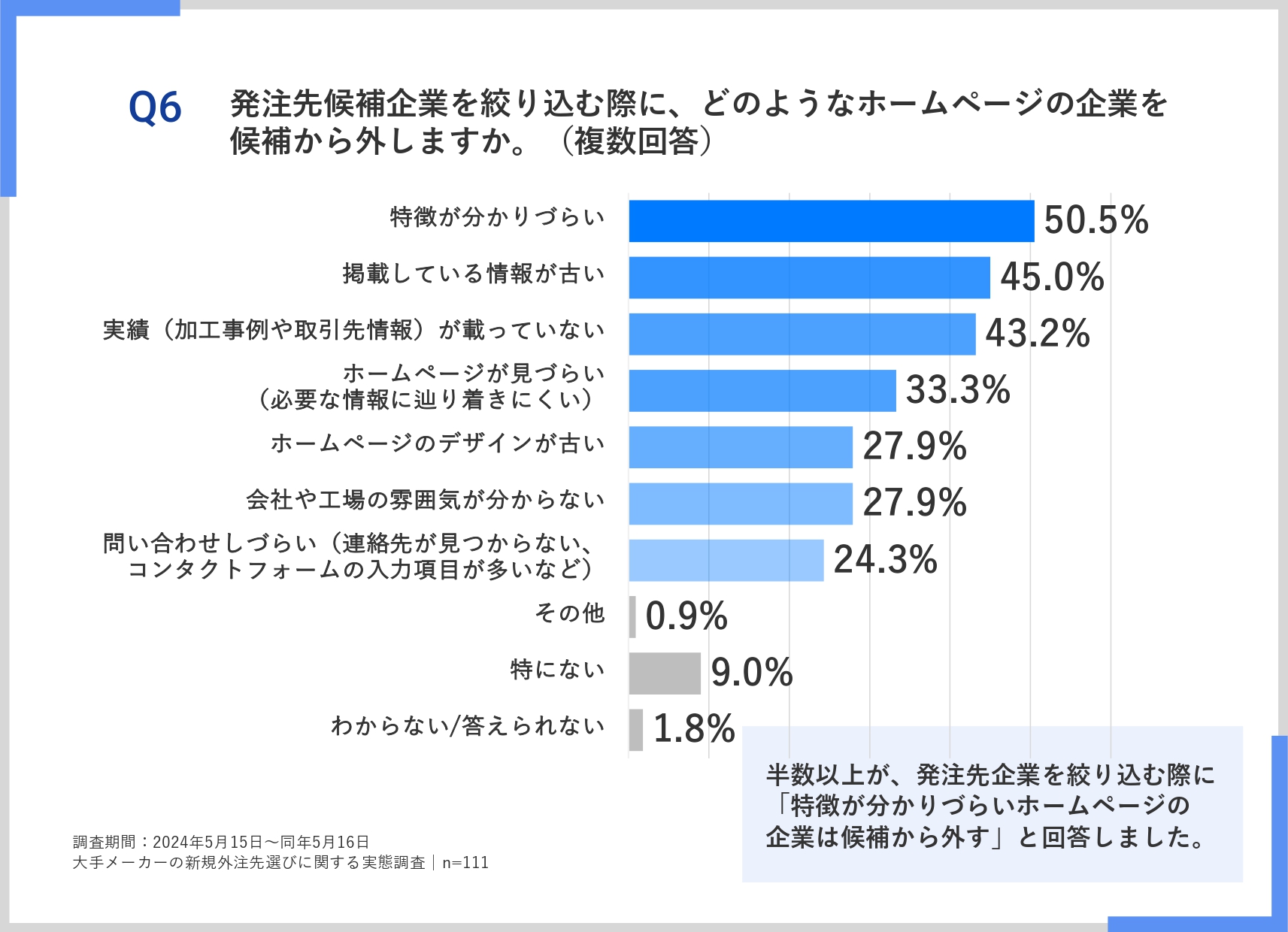

Q6 発注先候補企業を絞り込む際に、どのようなホームページの企業を候補から外しますか。

概要

- 最多は「特徴が分かりづらい」(50.5%)。

- 「情報が古い」(45.0%)、「実績が載っていない」(43.2%)。

- 「見づらい」「デザインが古い」「雰囲気が分からない」も3割前後が選択。

考察

候補から外される大きな要因としては情報不足や鮮度不足 です。とりわけ「特徴が分かりづらい」は半数以上が排除理由にしており、時間がない中情報を収集しているユーザーにとって致命的な問題です。自社ができることを明確に伝えることと、最新情報はなるべくこまめに更新しサイトとして「活動している」印象を与えることが重要です。

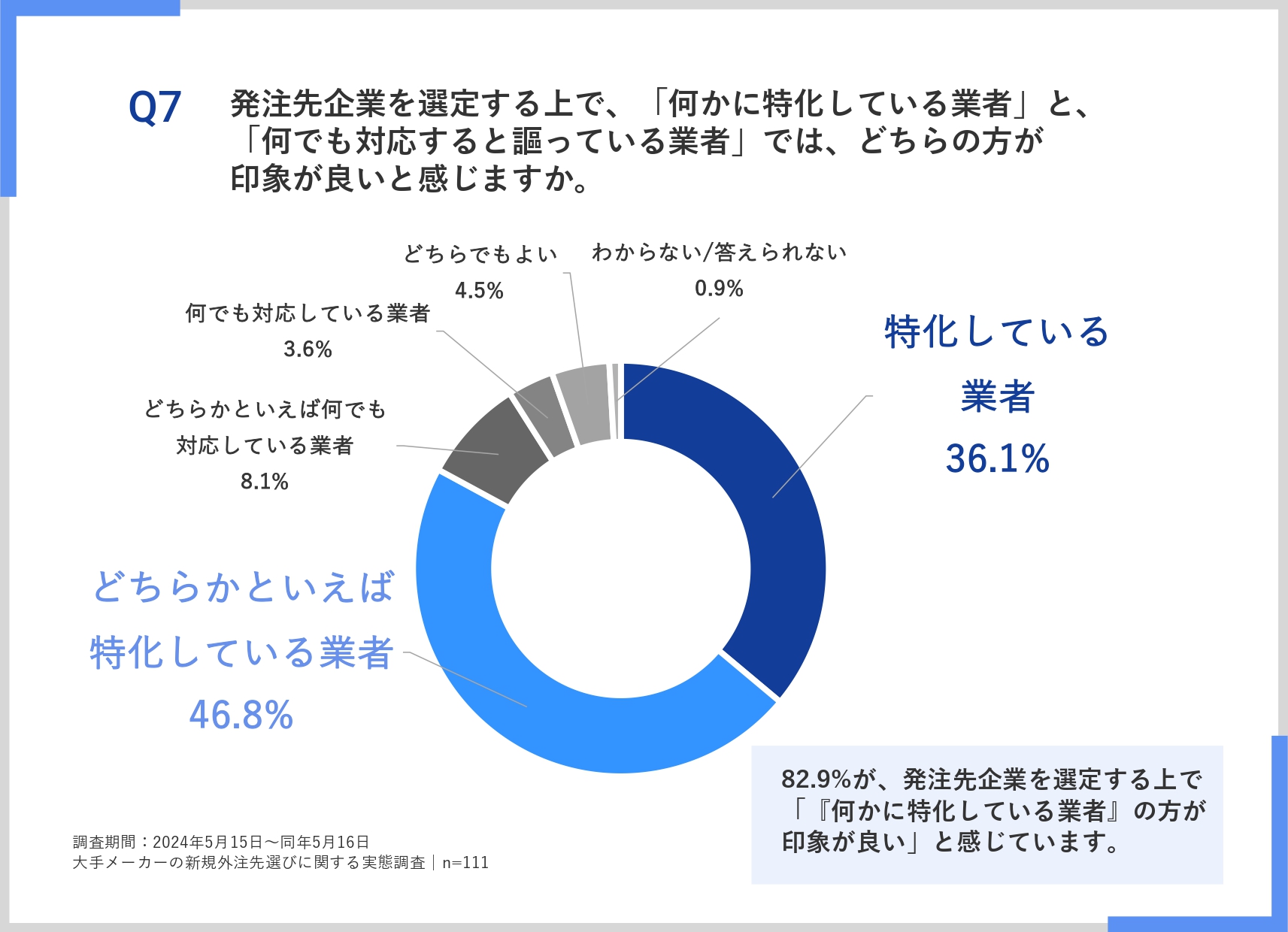

Q7 発注先企業を選定する上で、「何かに特化している業者」と、「何でも対応すると謳っている業者」では、どちらの⽅が印象が良いと感じますか。

概要

- 「特化している業者」(36.1%)と「どちらかといえば特化している」(46.8%)を合わせると82.9%。

- 「何でも対応」の好印象は11.7%にとどまる。

考察

大手メーカーは技術の幅広さよりも専門性の高さを評価する傾向があります。特化していることで「技術力が高い」「信頼できる」という印象を与えるため、なるべくサイト上でも自社の強み領域を明確に打ち出すこと が重要です。

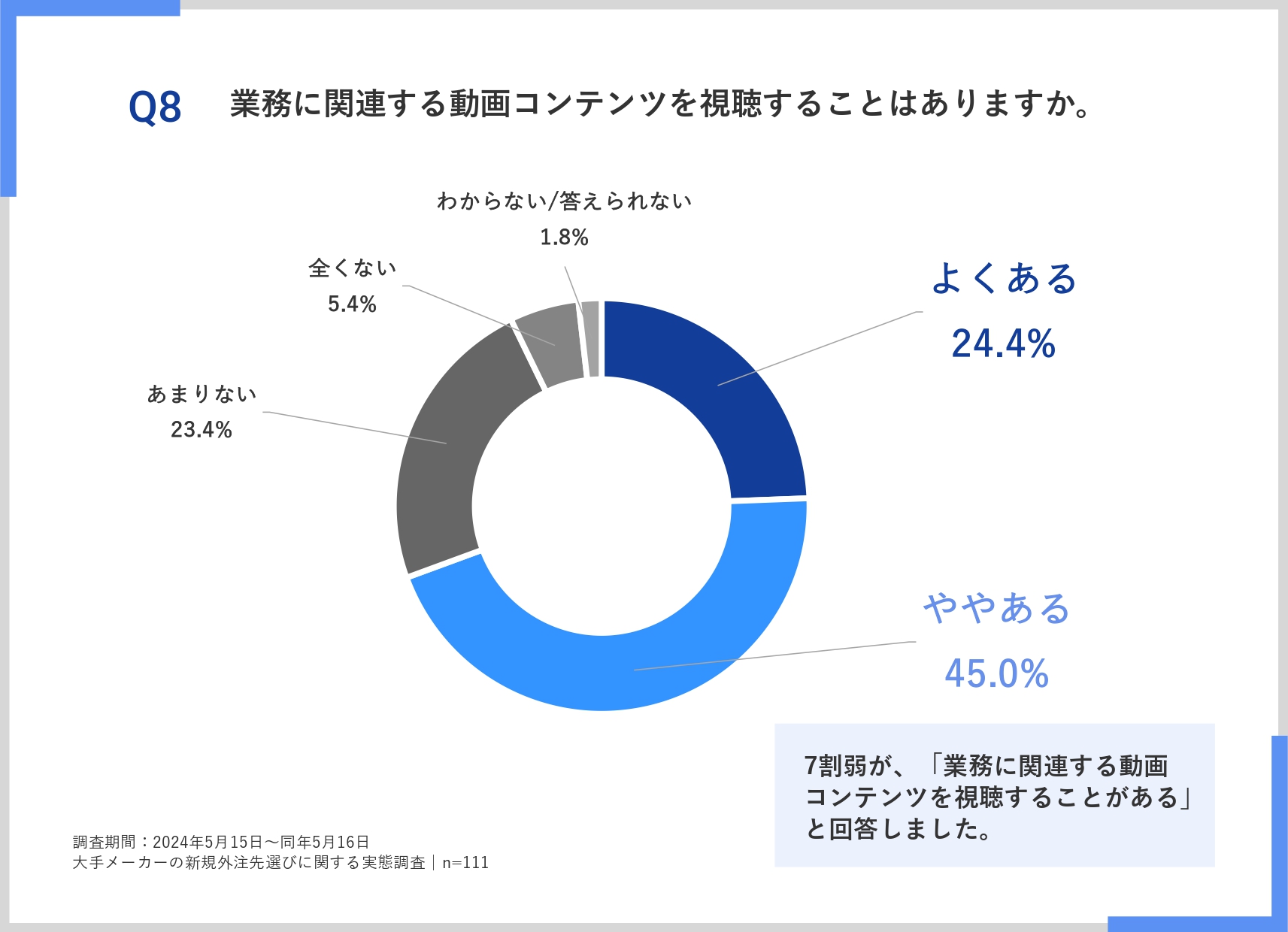

Q8 業務に関連する動画コンテンツを視聴することはありますか。

概要

- 「よくある」(24.4%)、「ややある」(45.0%)で7割弱が視聴経験あり。

- 「あまりない」(23.4%)、「全くない」(5.4%)。

考察

業務関連動画の活用は一般化しており、技術や事例を伝える手段として有効であることが分かります。テキストや画像だけでなく、動画による解説を追加することによりさらに製品・技術理解を促します。

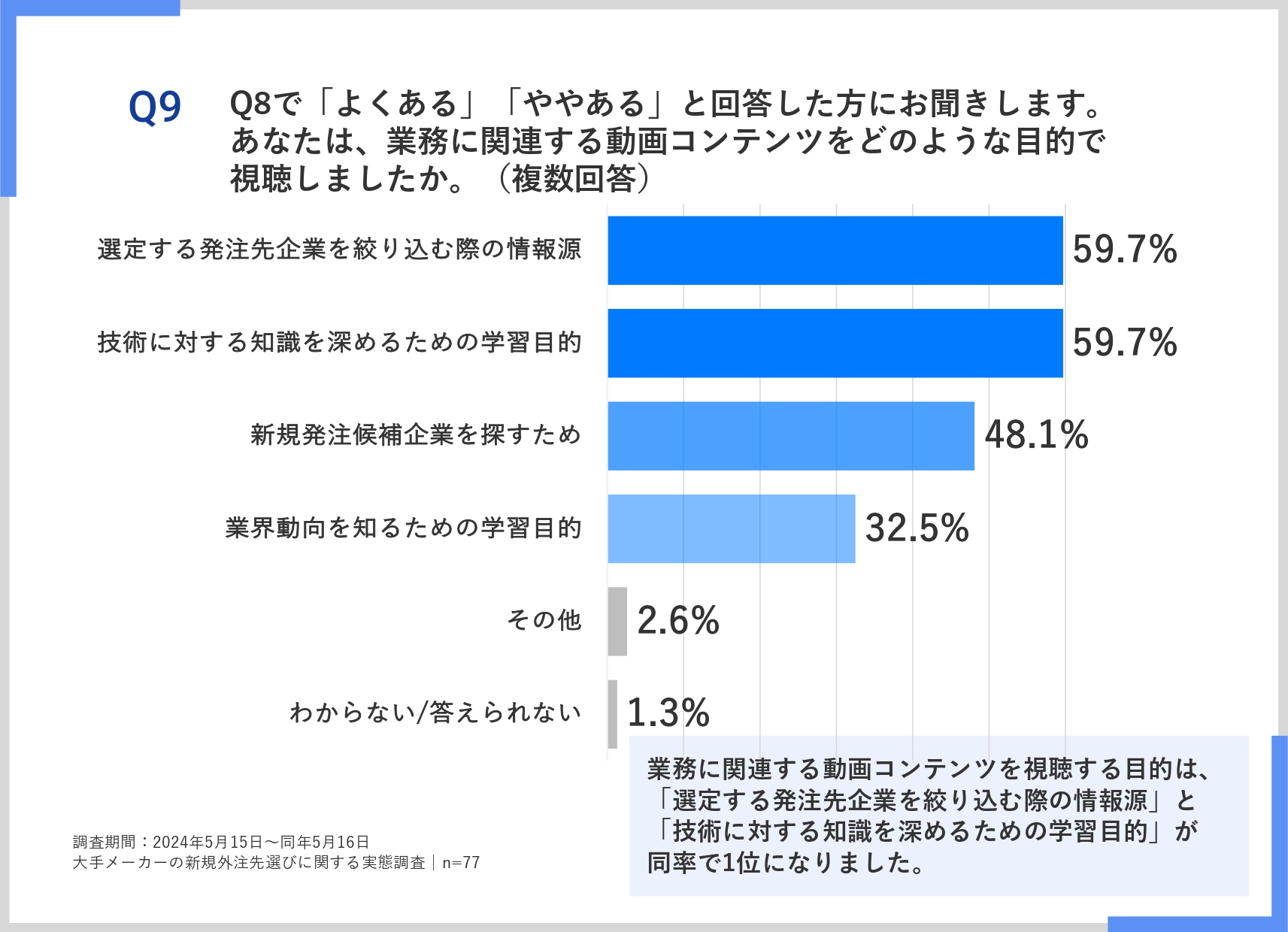

Q9 Q8で「よくある」「ややある」と回答した⽅にお聞きします。あなたは、業務に関連する動画コンテンツをどのような⽬的で視聴しましたか。

概要

- 最多は「発注先企業を絞り込むための情報源」(59.7%)と「技術知識習得」(59.7%)。

- 「新規発注候補の探索」(48.1%)、「業界動向把握」(32.5%)も一定数。

考察

動画は単なる学習用途にとどまらず、 発注先選定の実用的な情報源としても活用されています。短時間で多くの情報が提供できる動画コンテンツを作成することで、顧客に対して技術力・実績を伝える強力な手段になり得ます。

最後に

今回の調査を通じて、大手メーカーが外注先を選ぶ際には、価格や納期といった条件にとどまらず、技術対応力や実績の裏付けといった要素が重視されることが確認されました。特に、自社の強みを明確に打ち出しそれを信頼性のある情報で支えることが選定の大きなポイントになっています。また、ホームページの見やすさや洗練度、情報更新の頻度、さらには動画を活用した発信など、デジタル上の表現力も信頼感や専門性を伝える重要な要素として作用しています。

外注先として選ばれるためには、専門性・信頼性・情報発信力の三つをバランス良く整備することが不可欠です。本レポートがそのための参考になれば幸いです。