調査実施者:テクノポート株式会社

調査概要:製造業の動画マーケティングに関する実態調査

調査方法:IDEATECHが提供するリサーチPR「リサピー®」の企画による インターネット調査

調査期間:2024年8月5日〜同年8月7日

有効回答:動画を活用して新規顧客獲得に注力している製造業(従業員数1,000名以上)の担当者102名

調査概要

本調査の結果から、製造業における動画活用は新規顧客獲得に対して有効性を持ちながらも、成果の大小は企画の精度と運用設計に強く依存することが明らかになりました。とくに、誰に何を伝えるのかというターゲットの解像度と、制作頻度の確保、そして自社Web掲載と展示会上映を軸に営業・広告・YouTubeへ波及させる複合運用の設計が分岐点になります。逆に、単発制作やチャネル設計の不備は効果を限定的にし、機会損失につながる傾向が示されました。

一方で、多くの企業が営業プレゼン・動画広告・YouTube投稿など活用範囲の拡大に前向きであり、外部パートナー活用を前提とした体制づくりも進みつつあります。ただし、現場では制作時間・コスト・効果測定・人材リソースが大きな制約となっており、撮影や編集を外部委託しつつ、内製での再編集・字幕差し替え等による量産運用を両立させる設計が不可欠です。外部委託の実態や費用感からも、内外製の最適配分とKPIに基づく意思決定が求められます。

総じて、現状主流の製品紹介中心から、導入の意思決定で重視される用途・課題起点のストーリーへの転換が鍵です。評価軸も、視聴→資料DL→リード→商談→営業説明時間の短縮→受注といったKPIラダーで一貫管理し、展示会では短尺ループ動画×詳細版の二段構えとCRM連携で接点を育成する――こうした戦略志向型の仕組み化が、今後の新規顧客獲得とブランド形成の両立を後押しします。

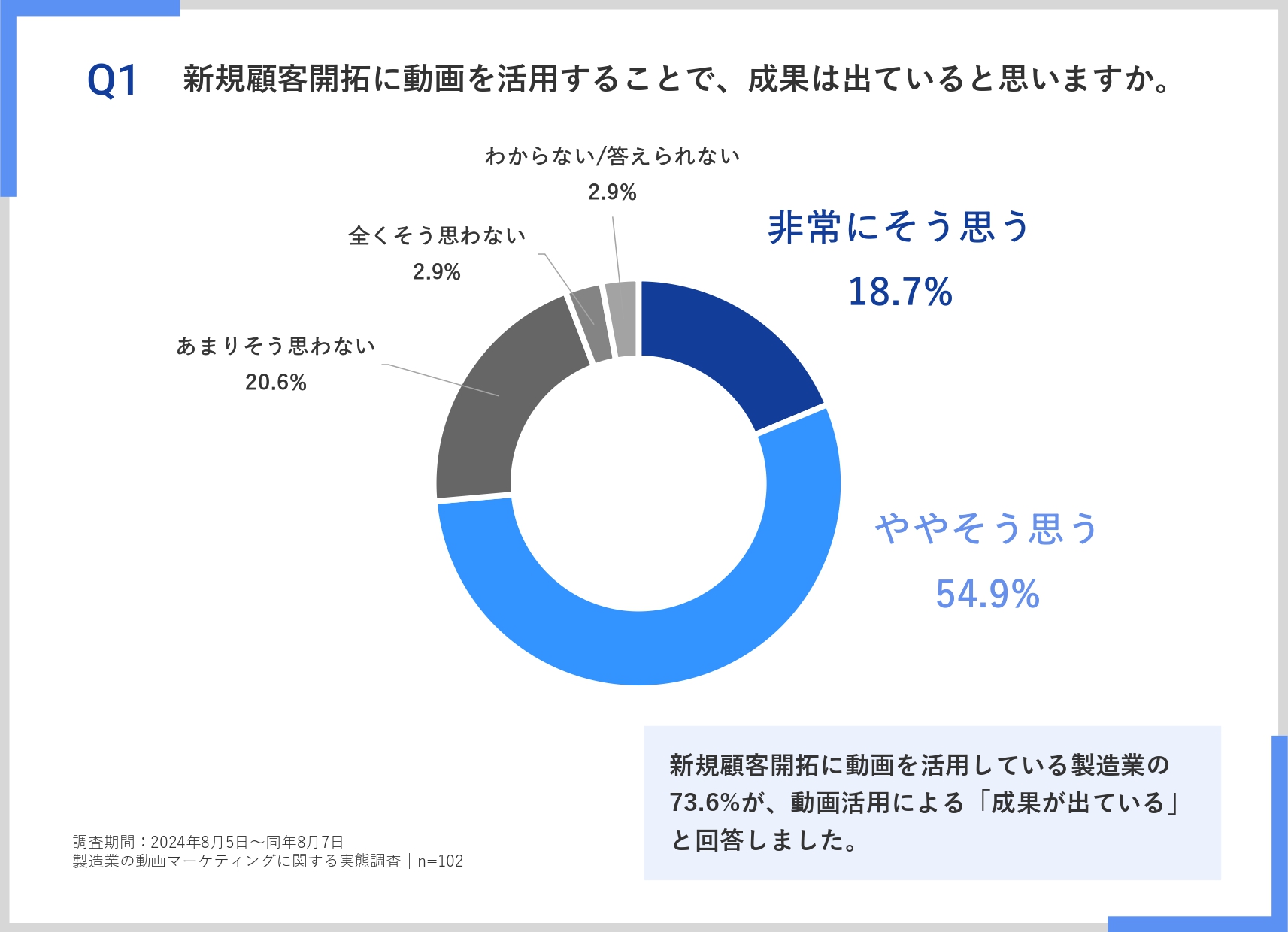

Q1,2 新規顧客獲得のために動画を活用しているか

概要

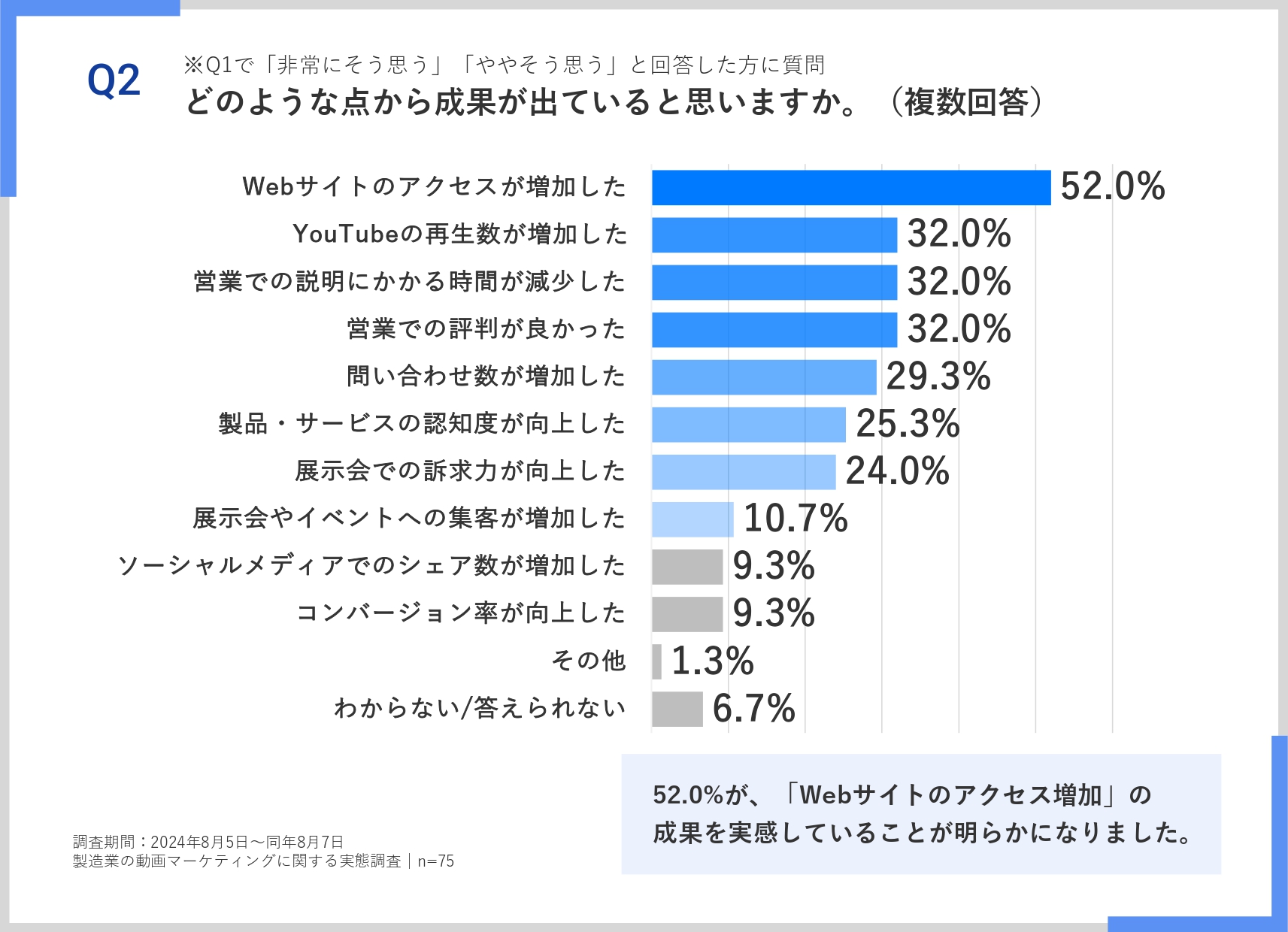

調査の結果、73.6%の製造業企業が動画活用によって新規顧客開拓に成果を実感していることが分かりました。具体的な効果としては、「Webサイトのアクセス増加(52.0%)」が最も多く、次いで「YouTube再生数増加」「営業説明時間の短縮」「問い合わせ数の増加」「製品・サービスの認知度向上」などが挙げられています

考察

この結果から、製造業における動画活用は単なる認知拡大にとどまらず、営業活動の効率化や問い合わせ増加といった具体的な商談プロセスの改善にも寄与していることが分かります。特に「営業説明の時間短縮」や「展示会での訴求力向上」といった回答は、従来の対面型営業を補完し、営業現場での実務的な価値を生み出している点が特徴的です。

また、WebサイトやYouTubeといったオンライン接点の強化が成果の中心となっていることから、今後は動画コンテンツをデジタル施策全体の中でどう戦略的に配置するかが重要になると考えられます。単に動画を制作するのではなく、アクセス増加 → 問い合わせ → 商談化といったプロセスを意識したKPI設計と運用が、成果の拡大につながるでしょう。

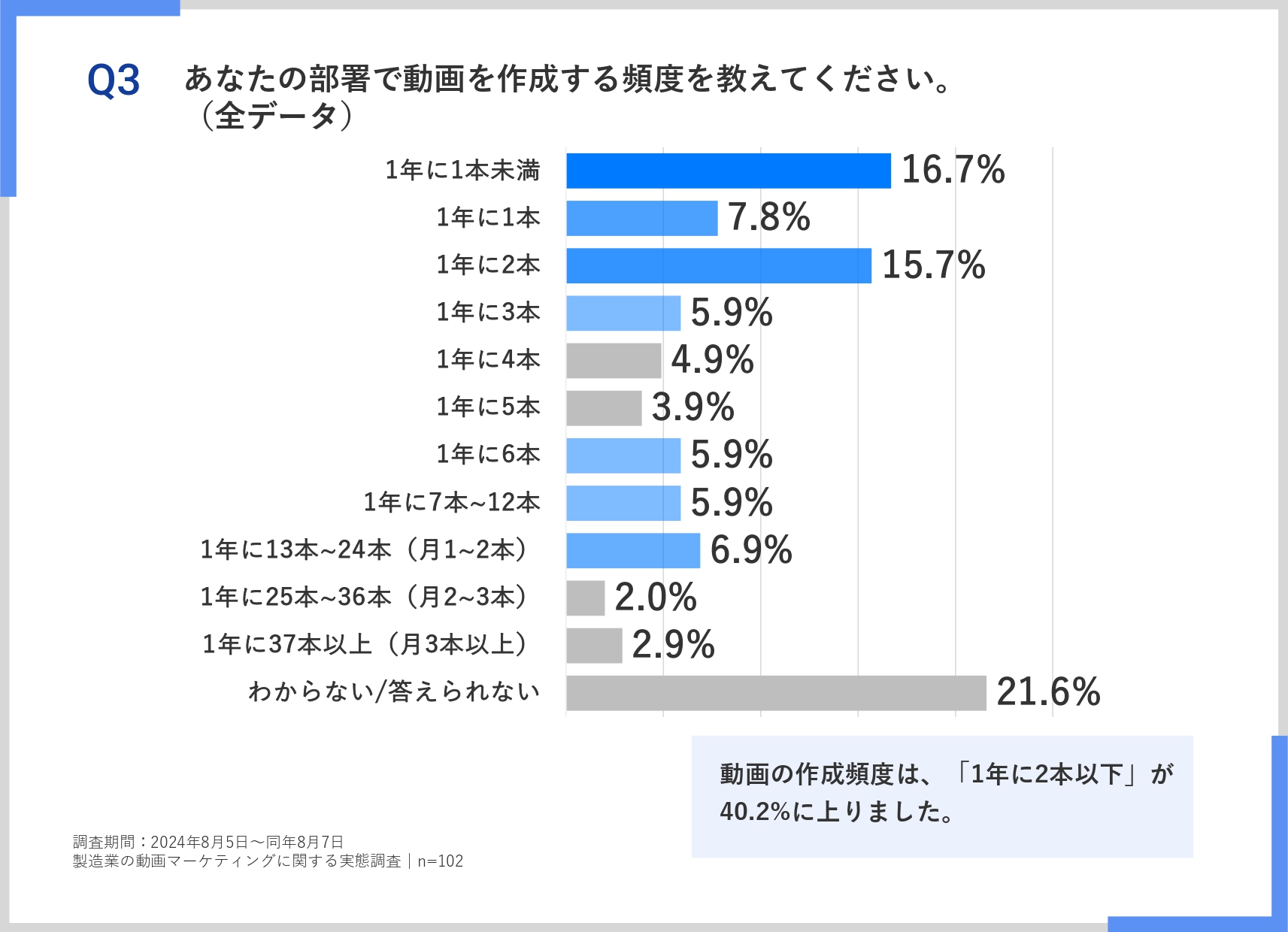

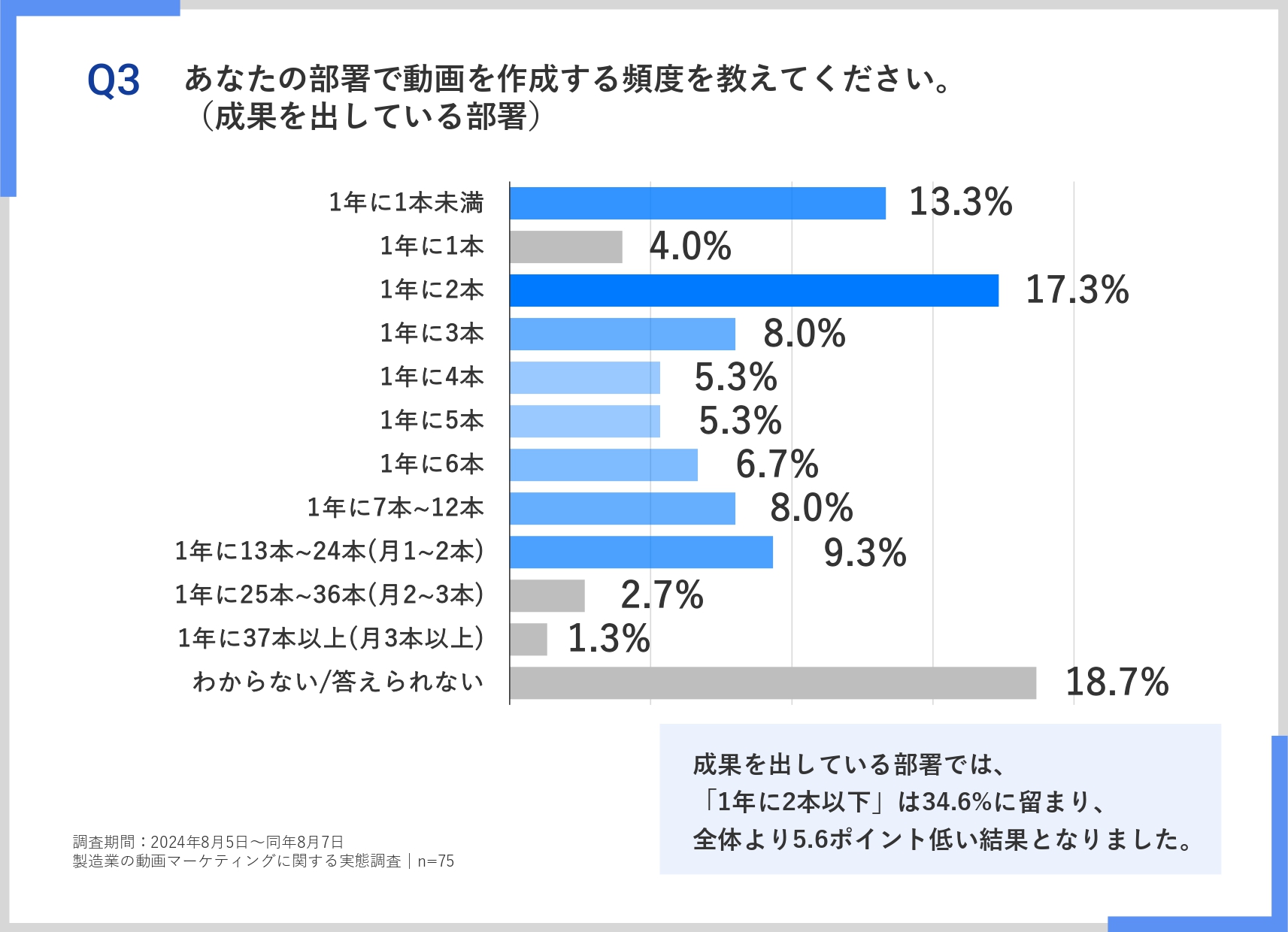

Q3 動画を作る頻度

概要

製造業における動画の制作頻度は「年2本以下」が40.2%を占め、依然として少ない傾向が見られました。一方、成果を出している企業に絞ると、この割合は34.6%に減少しており、逆に年間5〜6本程度の制作を行う企業が目立ちます。

考察

この結果から、動画の効果を最大化するには制作頻度が重要な要素であることが示唆されます。年数本程度の計画的な制作・配信を行うことで、見込み顧客との接点を継続的に維持し、商談や認知度向上につなげていると考えられます。

一方で、制作本数が少ない場合は、動画の効果が一過性となりやすく、Webや営業現場での活用機会を十分に広げられないリスクがあります。特に製造業では展示会や営業説明での繰り返し利用が前提となるため、「継続制作」と「多チャネル活用」を組み合わせる運用設計が成果の分岐点になるといえるでしょう。

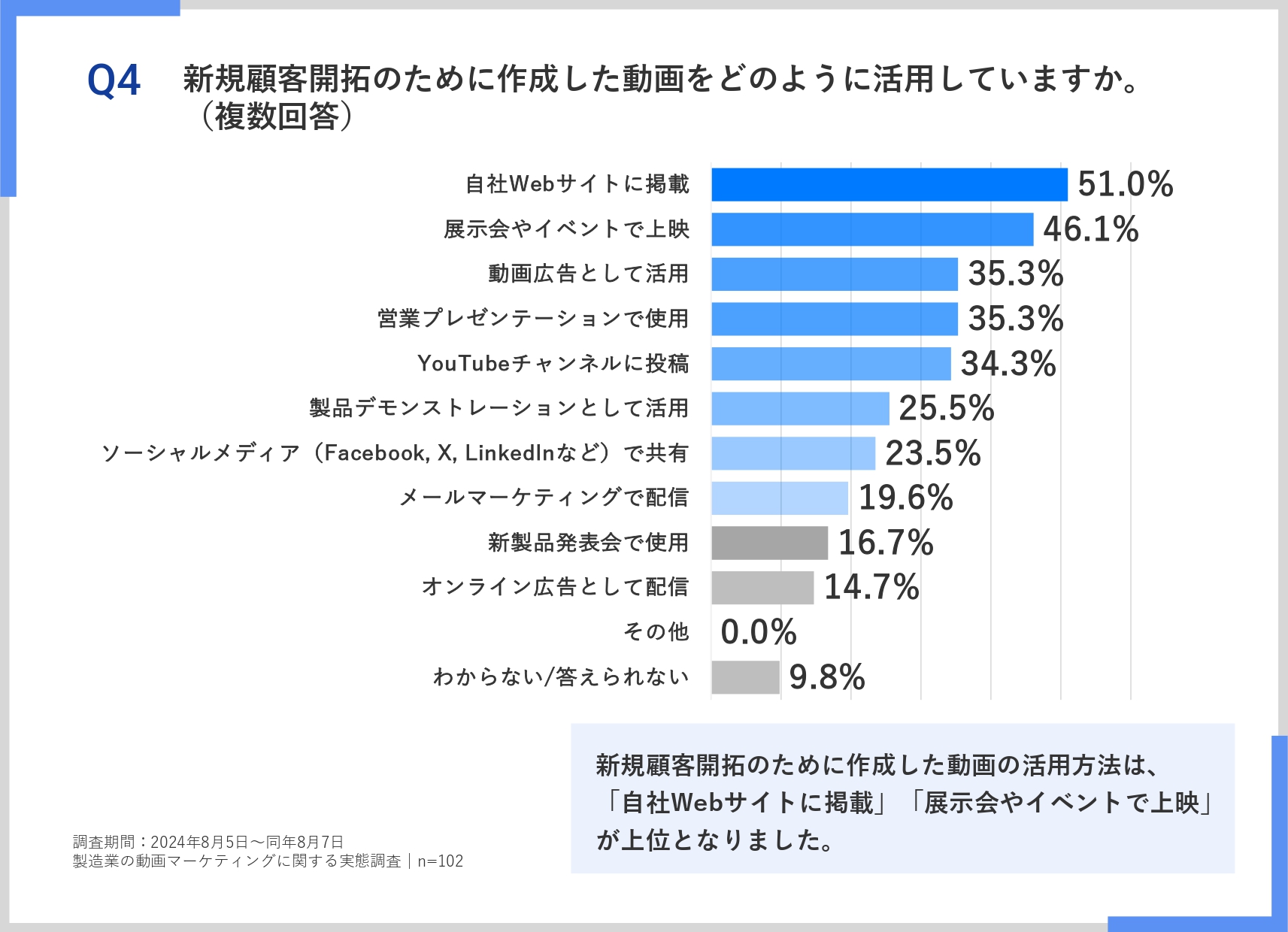

Q4 新規顧客開拓のために作成した動画をどのように活用していますか

概要

新規顧客開拓のために作成した動画の活用方法としては、「自社Webサイトに掲載(51.0%)」が最も多く、次いで「展示会やイベントで上映(46.1%)」が続きました。さらに、「動画広告として活用(35.3%)」「営業プレゼンテーションで使用(35.3%)」「YouTubeチャンネルに投稿(34.3%)」といった多様なチャネルでも利用されています。その他、製品デモやSNS共有、メールマーケティングでの配信など、オンライン・オフラインの両面で幅広く活用されている実態が明らかになりました。

考察

この結果から、製造業における動画活用は「Web掲載」と「展示会上映」の二本柱が基盤であることが分かります。特に展示会は従来からの重要な顧客接点であり、ここに動画を組み合わせることで来場者への訴求力を高め、商談効率を向上させる狙いが見えます。

一方で、動画広告やYouTube、SNSなどのデジタルチャネルも一定割合で活用されており、製造業でもオンライン接点の多様化が進んでいることが特徴的です。これは「展示会や既存営業網に依存する従来型の集客」から、「Web上での情報発信と比較検討を前提とした顧客接点づくり」へとシフトしている兆しといえるでしょう。

また、活用先が多岐にわたることは、1本の動画を複数チャネルで再利用し、ROIを高める工夫が行われていることを示しています。今後は、チャネルごとの目的(集客・認知・商談化)を明確にし、動画のフォーマットや長さを最適化することで、さらに効果的な運用が期待できると考えられます。

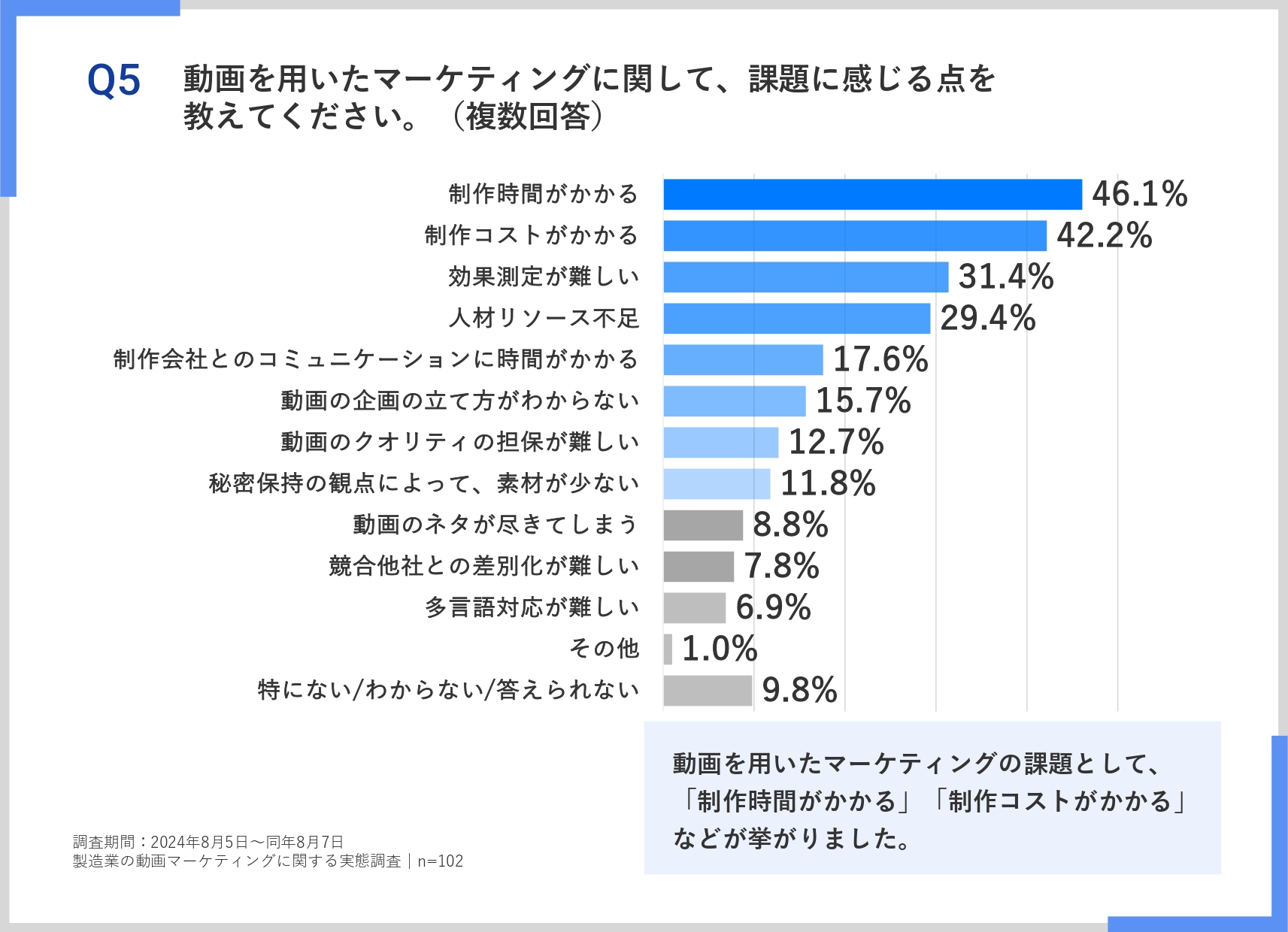

Q5 動画活用の課題点

概要

動画を用いたマーケティングの課題として最も多かったのは、「制作時間がかかる(46.1%)」と「制作コストがかかる(42.2%)」でした。続いて、「効果測定が難しい(31.4%)」「人材リソース不足(29.4%)」が大きな課題として挙げられています。そのほかにも、「制作会社とのコミュニケーションに時間がかかる(17.6%)」「企画の立て方がわからない(15.7%)」「クオリティ担保の難しさ(12.7%)」など、制作体制や運用面に関わる課題も散見されました。

考察

製造業の動画マーケティングは「制作のハードルの高さ」が最大のネックであることが分かります。特に時間とコストの問題は、中小規模の部門ほど内製化が難しく、外部委託への依存度が高まる要因となっています。また、効果測定やリソース不足は、動画を「作って終わり」にせず営業・Webマーケ全体のKPIにどう組み込むかという体制の未整備を反映しているといえます。

さらに、企画やクオリティに関する課題からは、「とりあえず動画を作る」段階から「自社の強みを正しく伝えるためのコンテンツ設計」への転換が必要であることが示唆されます。競合との差別化や多言語対応などの回答は少数ですが、グローバル市場や高度な訴求を目指す企業ほど無視できない課題であり、今後の展開では効率化と戦略性を両立する運用モデルが鍵になると考えられます。

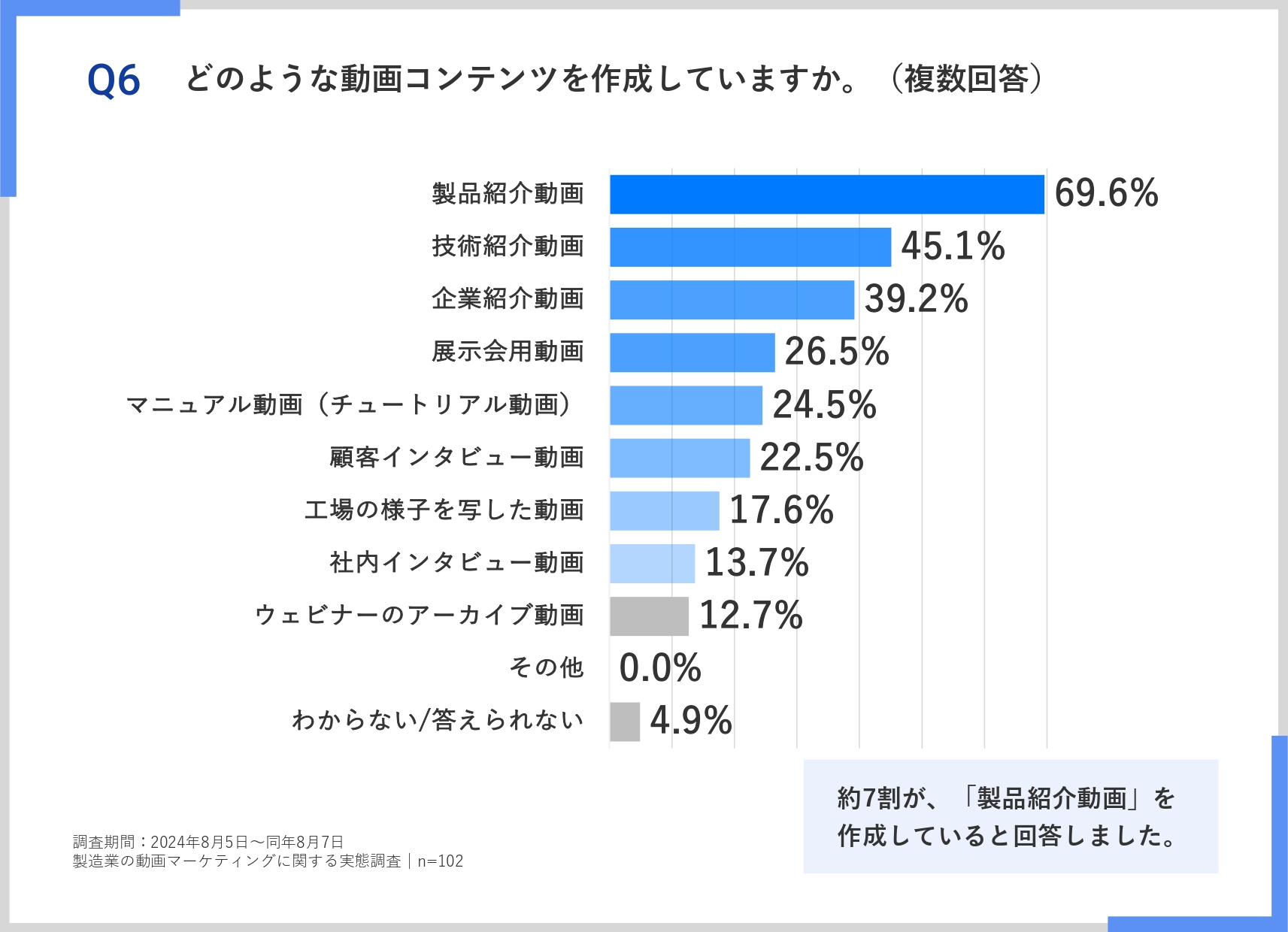

Q6 作成している動画コンテンツ

概要

製造業における動画コンテンツの制作内容として、「製品紹介動画」が69.6%と圧倒的に多く、約7割の企業が活用しています。次いで「技術紹介動画(45.1%)」、「企業紹介動画(39.2%)」が続き、展示会用動画(26.5%)やマニュアル動画(24.5%)も一定の割合で取り組まれています。そのほか、顧客インタビュー(22.5%)、工場紹介(17.6%)、社内インタビュー(13.7%)、ウェビナーのアーカイブ(12.7%)など、多様な形式が見られました。

考察

製造業における動画活用は依然として「製品をどう見せるか」に軸足を置いた構成が中心であることが分かります。一方で、技術紹介や企業紹介といった「信頼性・ブランド強化型」のコンテンツも一定数作られており、顧客の理解促進や企業姿勢の訴求を目的に幅が広がりつつあります。

また、マニュアルや顧客インタビュー、ウェビナーなどはまだ少数派ですが、導入後のサポートや顧客体験の可視化に直結するため、顧客ロイヤルティ向上や長期的な信頼関係構築に有効なコンテンツ領域といえます。今後は製品紹介一辺倒ではなく、課題解決ストーリーや事例紹介、教育・活用支援系コンテンツを組み合わせることで、動画の価値をより戦略的に高められる可能性があります。

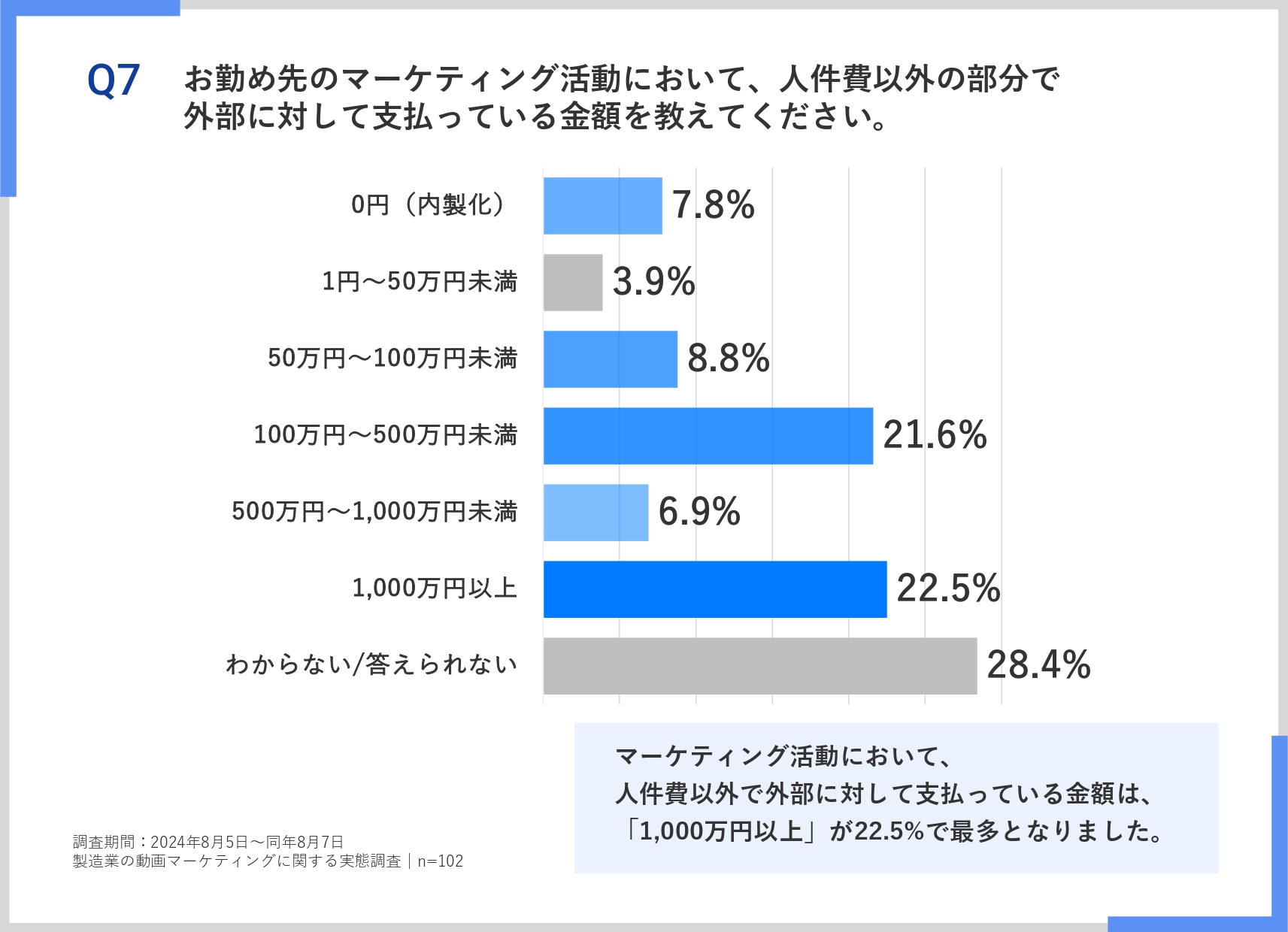

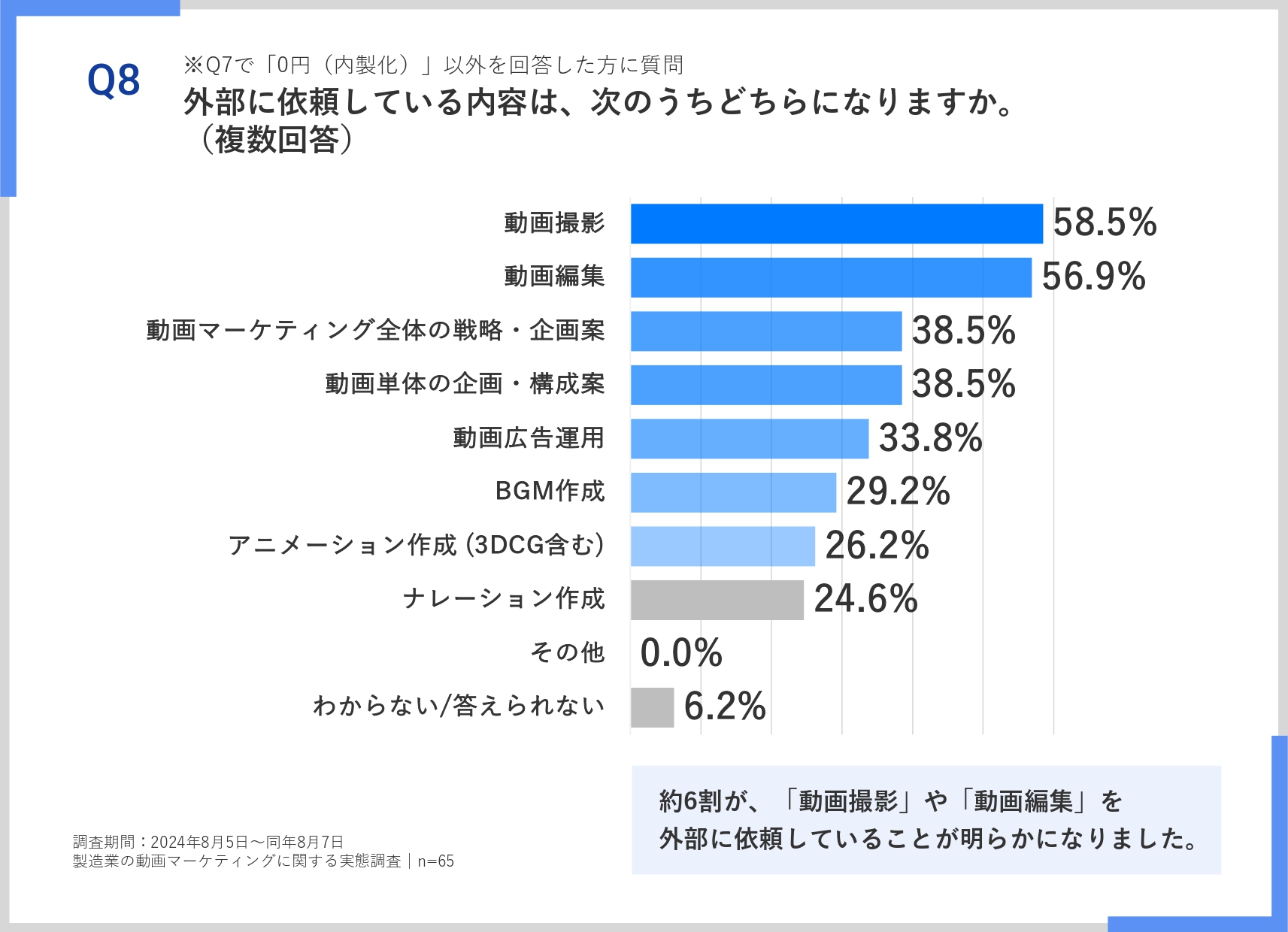

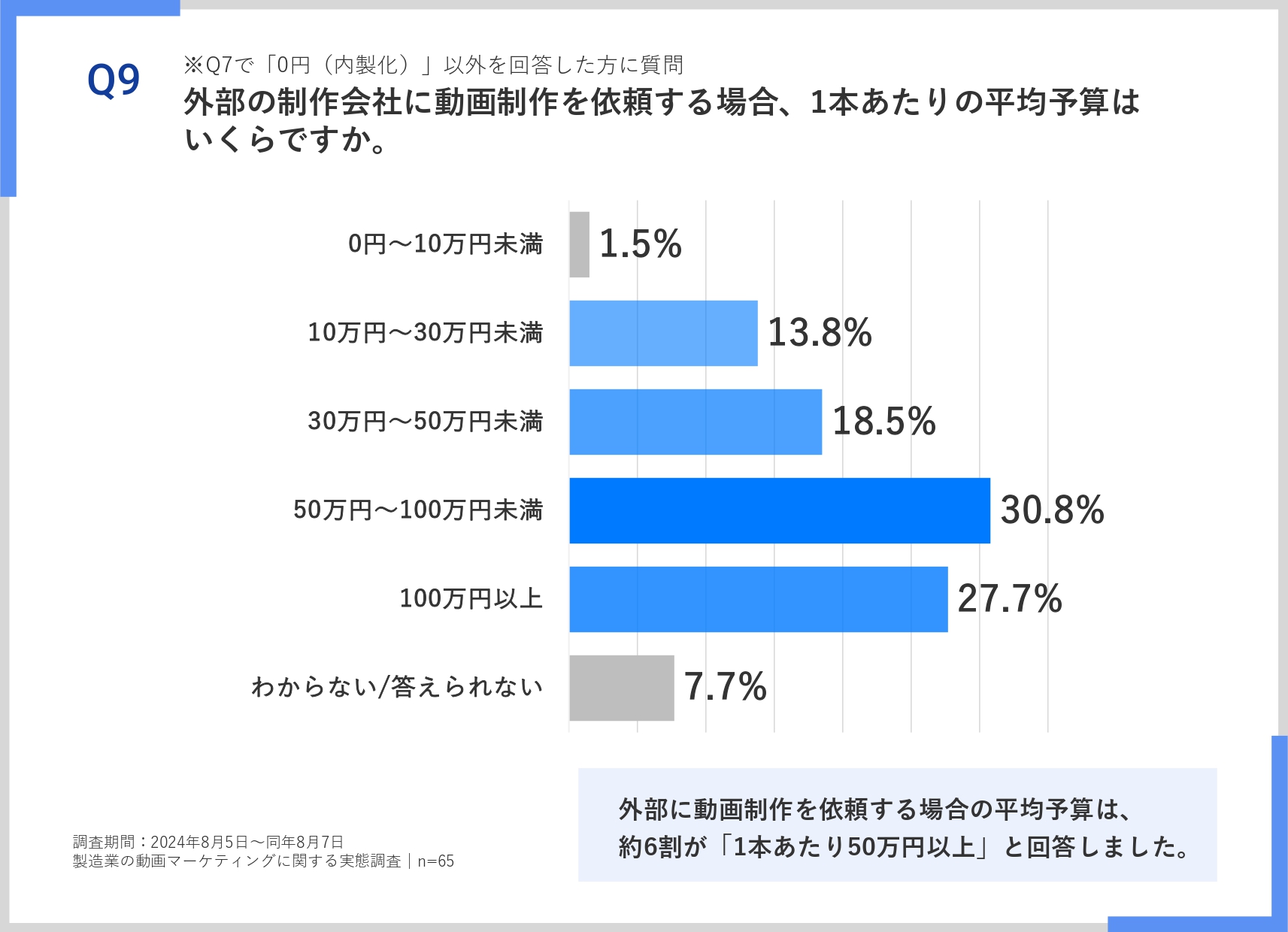

Q7,8,9 動画作成の外部委託に関して

概要

製造業の動画マーケティングにおける外部委託の実態を見ると、まず外部支出額では「1,000万円以上」が22.5%で最も多く、次いで「100万〜500万円未満(21.6%)」が続き、全体の約半数が年間100万円以上を外部に投じていることが分かりました。

外部依頼内容としては、「動画撮影(58.5%)」「動画編集(56.9%)」が約6割を占めるほか、「戦略・企画案(38.5%)」「動画単体の企画・構成(38.5%)」など上流工程の依頼も一定数あり、さらに動画広告運用(33.8%)、アニメーション作成(26.2%)といった領域にも広がっています。

また、1本あたりの制作予算では「50万〜100万円未満(30.8%)」が最多で、「100万円以上(27.7%)」と合わせると、約6割が1本につき50万円以上を投じている結果となりました。

考察

これらの結果から、製造業の動画活用は「高コストだが戦略的に外部依存している」実態が見えてきます。特に撮影や編集といった制作の中核部分は内製化が難しく、プロ品質を担保するために外部パートナーへの依存度が高い状況です。一方で、企画や戦略部分を外部に委ねている企業も少なくなく、単なる制作代行ではなく「マーケティング全体のパートナー」として外部活用が進んでいるといえます。

コスト面では、1本50万〜100万円以上が主流であり、製造業の動画は技術や設備の可視化など専門性の高い演出が求められるため、一般的な企業よりも制作単価が高止まりしている可能性があります。結果として、動画制作は一部の先進企業では年間1,000万円以上の投資領域となっており、展示会・営業・Web広告と連動した包括的な運用が前提になっていると考えられます。

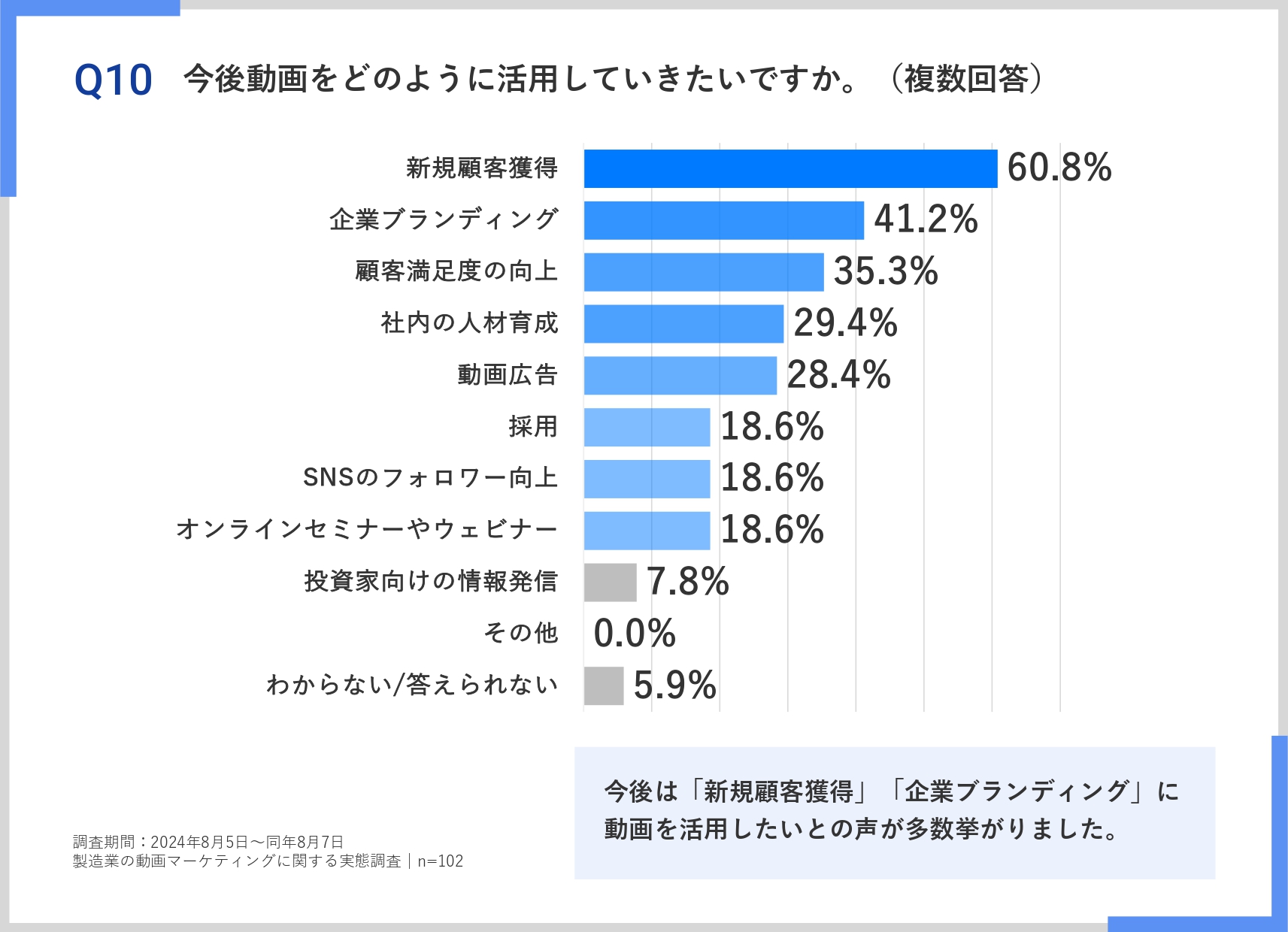

Q10 今後の動画活用に関して

概要

今後の動画活用の方向性として、最も多かったのは「新規顧客獲得(60.8%)」で、次いで「企業ブランディング(41.2%)」が続きました。さらに「顧客満足度の向上(35.3%)」や「社内の人材育成(29.4%)」「動画広告(28.4%)」など、多様な目的に活用したい意向が示されています。そのほか「採用(18.6%)」「SNSフォロワー向上(18.6%)」「オンラインセミナーやウェビナー(18.6%)」なども挙げられ、広範な用途での活用拡大が期待されています。

考察

この結果から、製造業の動画活用は従来の「営業・展示会での補完ツール」から「経営全般における戦略的コンテンツ」へと位置づけが変化していることが分かります。特に新規顧客獲得とブランディングの両立を目指す動きは、短期的な成果と長期的な信頼形成を同時に追求する戦略を反映しています。

また、顧客満足度向上や人材育成への活用は、動画を社外向けの営業資産だけでなく、社内教育・ナレッジ共有ツールとしても位置づける動きであり、動画の価値が組織全体に広がっていることを示唆しています。さらに、採用やSNS強化、投資家向け情報発信といった回答は、人材確保やIR活動にまで動画が波及しつつあることを意味します。

最後に

本調査では、製造業における動画マーケティングの実態を、具体的な数値をもとに明らかにしました。結果として、新規顧客獲得において動画が有効である一方、その成果は「制作頻度」「活用チャネルの設計」「コンテンツの質」に大きく左右されることが浮き彫りとなりました。

特に、自社Webサイトや展示会での活用が主流である一方で、YouTubeやSNS、動画広告などデジタル接点の拡大も進み、用途は製品紹介から技術・企業紹介、さらには人材育成やブランディングへと広がりを見せています。しかしその裏側では、制作時間・コスト・リソース不足・効果測定の難しさといった課題も多く、内製と外部委託の最適な組み合わせや、チャネル別に最適化された運用設計が今後の成果を左右する要因となるでしょう。

今後は、新規顧客獲得とブランド価値向上を同時に実現するために、ターゲット顧客が「どこで情報に触れ、何を判断基準にしているのか」を把握し続けることが不可欠です。動画は単なるプロモーションツールではなく、営業効率化や顧客体験の強化、さらには社内教育や採用活動までを支える戦略的資産として位置づけられつつあります。

本レポートが、製造業における動画活用の現状と課題を整理し、皆さまのマーケティング戦略や施策検討の一助となれば幸いです。