この記事の目次

アンゾフの成長マトリクスとは

イゴール・アンゾフ(Igor Ansoff, 1918–2002)は、ロシア生まれで後にアメリカに渡った経営学者です。もともと工学や数学を学び、戦後はアメリカの軍需産業や企業の戦略部門でキャリアを積んだ人物でした。特徴的なのは、経営学者の中でも「数理的・分析的な手法」を経営戦略に取り込もうとした点です。のちに「戦略経営の父(Father of Strategic Management)」とも呼ばれるようになります。

アンゾフが成長ベクトルを提示したのは 1957年 です。

ハーバード・ビジネス・レビューに発表された論文「Strategies for Diversification(多角化戦略)」が最初の出どころで、その中で成長ベクトルが示されています。その後、1965年の著書『Corporate Strategy(企業戦略論)』で体系的に整理され、広く知られるようになりました。

背景には、当時のアメリカ企業が直面していた「成長のための方向性をどう決めるか」という課題があります。戦後の高度成長期、企業は規模拡大を求められていましたが、その手段は無数にありました。

- 既存の製品をもっと売るのか

- 新しい製品を出すのか

- 既存の製品を新しい市場に持っていくのか

- 全く別の分野に飛び込むのか

こうした選択肢を、ただの経験や勘ではなく 体系立てて整理できるフレームワーク が求められていたんです。そこでアンゾフは、成長を「製品」と「使命(ニーズ)」の組み合わせとして単純な二軸に落とし込み、誰もが戦略オプションを俯瞰できるようにしました。

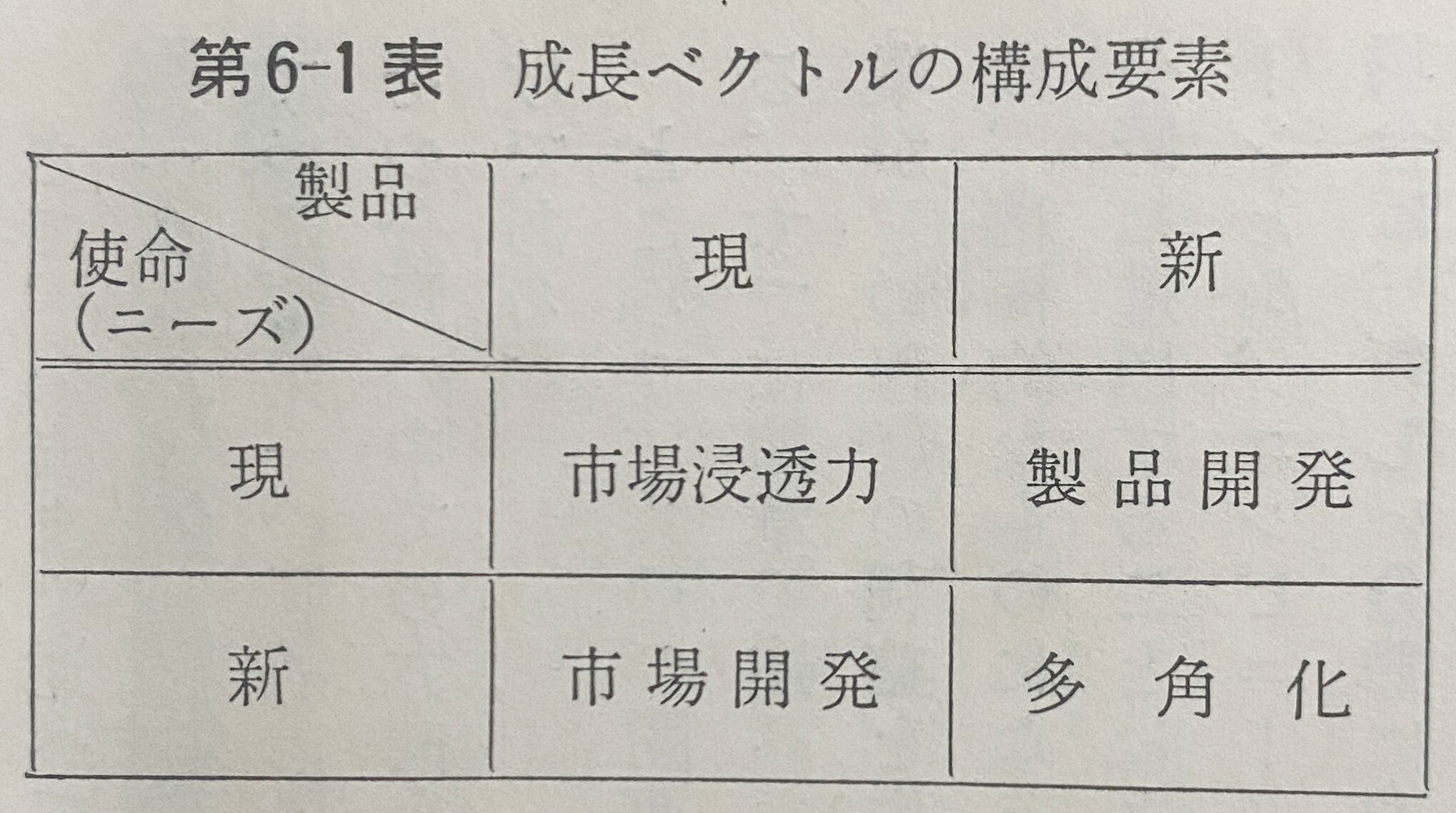

下記にアンゾフの成長ベクトルを記載します。

出所:企業戦略論 H・I・アンゾフ P137

成長ベクトルとは、企業が成長する方向性を 製品(Product) と 使命(Mission=ニーズ) の2軸で示したものです。ベクトルという言葉が使われているのは、成長が単なる量的な拡大(規模の拡大)ではなく、「どの方向に進むか」という質的な選択を伴うからです。

アンゾフは、成長には無数の可能性があるけれど、それを整理すると次の4つに集約されると考えました。

市場浸透は、既存のニーズに対して既存の製品をさらに深く浸透させる方向性です。すでに顧客に受け入れられている製品を軸に、市場シェアを拡大したり、利用頻度を高めたりすることで成長を目指します。販促や広告の強化、価格戦略、販売チャネルの拡大といった手段が取られることが多いのですが、市場自体の成長が止まっている場合は伸びしろが限られるため、飽和点を迎えると次の手を考える必要が出てきます。

製品開発は、既存のニーズはそのままに、それに応える製品を新たに生み出す方向性です。顧客基盤を維持したまま新しい価値を提供することで競合との差別化を図り、売上を伸ばすことを狙います。既存製品の改良版を出したり、関連商品を開発したりすることが典型的ですが、開発にはコストやリスクが伴い、必ずしも顧客に受け入れられるとは限らない点が難しさでもあります。

市場開発は、今ある製品を新しいニーズに当てはめていく方向性です。新しい顧客層や地域に製品を展開したり、既存製品の新たな用途を提案したりすることで需要を広げていきます。例えば、国内で成功した製品を海外に展開するケースや、若年層向けの商品をシニア向けに応用するケースなどが当てはまります。ただし、新しい市場は文化や顧客習慣が異なることが多いため、読み違えると失敗につながりやすく、販売網の再構築も必要になることがあります。

多角化は、未知のニーズに対して新しい製品をつくり、全く新しい分野に踏み出す方向性です。顧客理解も製品ノウハウもゼロから始めるためリスクは非常に高いですが、成功すれば企業を大きく飛躍させる可能性があります。新規事業の立ち上げやM&Aなどによって進められることが多く、既存事業に依存せずリスクを分散できる点がメリットです。ただし失敗すれば資源を消耗し、本業にまで悪影響を及ぼすこともあるため、慎重な意思決定が求められます。

このように市場浸透、製品開発、市場開発、多角化という四つの方向性を整理したものがアンゾフの成長ベクトルです。重要なのは、これが単に成長のパターンを分類しただけのものではなく、企業が成長を志向する際に直面する「選択肢」と「リスク」を同時に示している点です。どのベクトルに進むかによって必要となる経営資源や組織能力はまったく異なり、成長の可能性と不確実性の度合いも変わっていきます。アンゾフは成長を量的な拡大としてではなく、方向を持ったベクトルとして捉え直すことで、企業にとっての意思決定の質を高めようとしたのです。

ただし、この成長ベクトルは使命と製品という抽象度の高い二軸で整理されていたため、理論的には深い意味を持っていても、実務家にとっては理解しにくい部分がありました。そこで次第に使命という概念が「市場」と置き換えられ、既存市場か新市場かという分かりやすい切り口に変換されていきました。1960年代以降、マーケティングの実務が急速に発展する中で「どの市場に参入するか」が大きな関心事となり、成長ベクトルは「製品 × 市場」のマトリクスとして広く使われるようになっていったのです。

さらに、マトリクスという表現自体がフレームワークとしてのわかりやすさを持っていたことも普及を後押ししました。成長ベクトルはもともと経営学的な理論として提案されたものでしたが、マトリクスという形で視覚的に整理されたことで、経営学の教育や企業研修の中で取り上げやすくなり、ツールとして実務に根付いていきました。その結果、今日では「アンゾフの成長マトリクス」という名称の方が一般的になっており、成長戦略を語る際の標準的な枠組みとして多くの人に認識されています。ただし、その背後にあるアンゾフのオリジナルの発想は「使命と製品の組み合わせで成長の方向性を考える」というものであり、表現の変化の中でこの本質を見失わないことが重要だといえます。

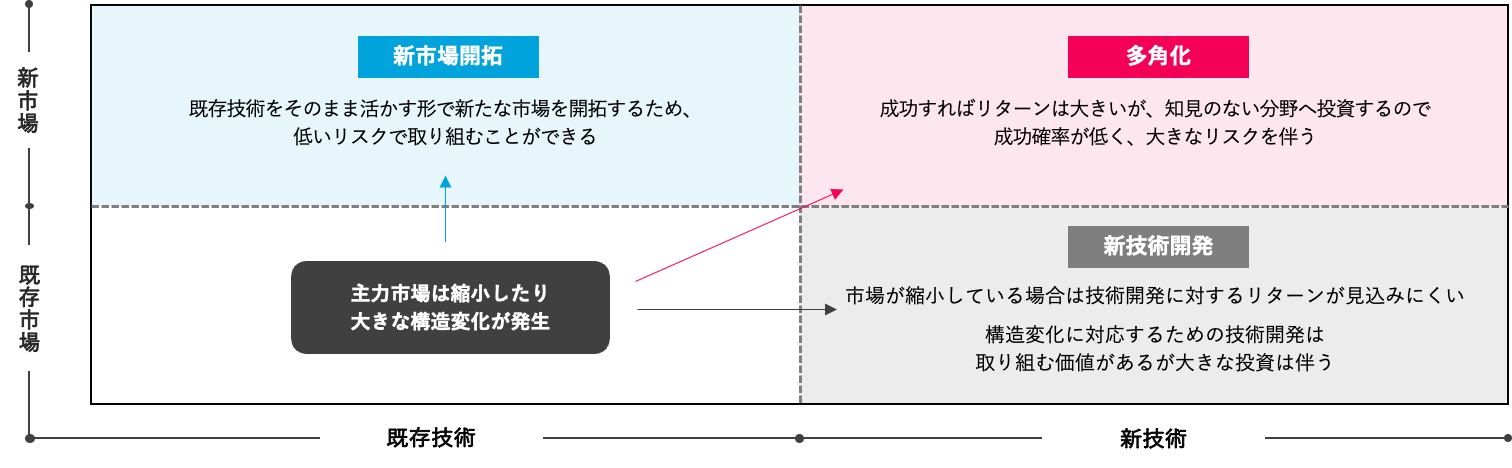

技術版アンゾフの成長マトリクスとは

製造業の現場では、技術は製品と比べて応用範囲が非常に広いため、そのままではどの顧客ニーズに結びつけるべきかが見えにくいという課題がありました。顧客ごとにカスタマイズが求められる一方で、応用力が高すぎるがゆえに「どの市場を狙うべきか」が曖昧になりがちだったのです。

そこでテクノポートでは、アンゾフの成長マトリクスをベースに発展させ、技術の特性に合わせた形に改良しました。製品軸を技術に置き換え、市場との掛け合わせで整理することにより、既存技術を既存市場に浸透させるのか、新しい市場に展開するのか、新技術を開発して既存市場に投入するのか、あるいは新技術と新市場を同時に狙うのかといった成長方向を視覚的に把握できるようになります。

この「技術版アンゾフの成長マトリクス」は、応用力の高い技術を漠然と捉えるのではなく、成長のシナリオとして明確に位置づけるための道具として整理されたものです。技術経営や研究開発投資を考えるうえで、どこに資源を集中すべきかを判断する指針として活用できる点に意義があります。

技術版アンゾフの成長マトリクスを使うメリット

技術は応用範囲が広いために「どの方向に活用すべきか」が見えづらくなりやすいですが、このマトリクスを用いることで、自社技術をどこに投入すべきかを明確に位置づけることができます。既存市場に深く浸透させるのか、新しい市場に展開するのか、あるいは新技術を開発して成長を図るのかといった戦略的な選択肢を視覚的に整理できる点が最大の利点です。これにより、研究開発投資やマーケティング施策の優先順位付けがしやすくなり、経営資源の集中と分散の判断を合理的に進められるようになります。

また、技術開発部門と事業部門の間で「どの方向を目指すのか」という共通認識を持つための対話ツールとしても有効です。抽象的になりがちな技術の可能性を、具体的な市場戦略の枠組みに落とし込むことで、組織全体が同じ方向を向きやすくなるという効果もあります。さらに、リスクとリターンのバランスを可視化できるため、新市場開拓や多角化のような高リスク領域に挑む際の経営判断をサポートする機能も持っています。

一方で、このフレームワークにも限界があります。まず、マトリクスはあくまで「方向性を整理するための枠組み」であり、実際にどの市場で成功できるか、どの技術が本当に顧客に受け入れられるかを保証するものではありません。市場の変化や競合の動きといった外部要因を過小評価すると、現実とのギャップが生じやすくなります。

また、四象限で整理することで成長戦略をシンプルに見せられる反面、技術開発の複雑性や市場の多様性を単純化しすぎてしまうリスクもあります。特に既存と新規を二分法で切っているため、実際にはその中間にある段階的な変化やグラデーションが捉えにくくなる可能性があります。さらに、マトリクス上で「どの方向を選ぶか」が明確になったとしても、その実行に必要な資源や能力が不足していれば戦略倒れになる危険性もあるため、実務では補完的な分析が不可欠です。

技術版アンゾフの成長マトリクスの事例

トヨタ自動車株式会社

トヨタ自動車の始まりを振り返ると、もともとは豊田自動織機製作所にルーツがあります。創業者の豊田喜一郎は、自動織機で培った鋳物技術に着目し、それを新しい産業分野である自動車製造に応用しました。当時の日本では自動車産業はまだ黎明期にあり、国産車の開発は高いリスクを伴う挑戦でしたが、鋳物という基盤技術をベースにエンジンや重要部品を製造できる強みを活かし、新市場に踏み込んだのです。

この流れは「既存技術 × 新市場」、つまり技術版アンゾフの成長マトリクスでいう市場開発の典型例と捉えることができます。鋳物技術自体はすでに確立されたものでしたが、その技術を自動車という新しい市場に応用することで、トヨタは事業の成長を実現しました。結果として、単なる繊維機械メーカーから、自動車産業という巨大な市場を切り開く企業へと転換を果たしたのです。

この事例は、技術版アンゾフの成長マトリクスが持つ「応用力のある技術をどの市場に展開すべきか」という問いを体現しています。鋳物という汎用的な技術は、用途を誤れば限定的な成果しか生まれなかったかもしれません。しかし、成長の可能性が大きい自動車市場に結びつけたことで、今日のトヨタの基盤が築かれたといえます。

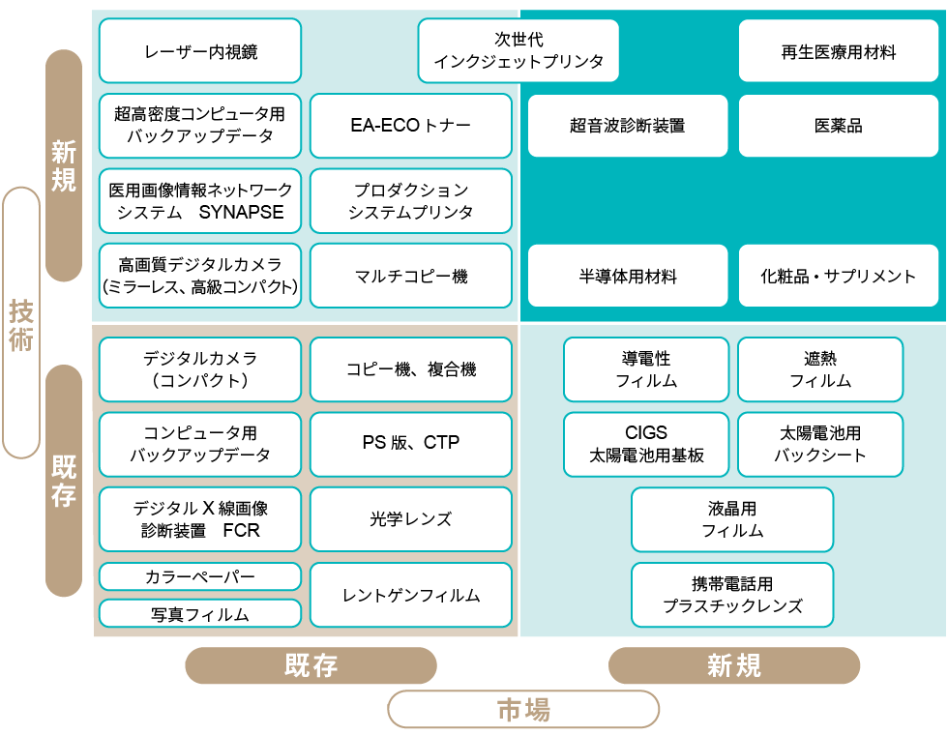

富士フイルム株式会社

出所:『魂の経営』古森重隆(東洋経済新報社)p61より|https://xtrend.nikkei.com/atcl/contents/18/00374/00004/

富士フイルムはもともと写真用フィルムのメーカーとして発展しましたが、デジタル化の波によって主力である写真フィルムの市場は急速に縮小していきました。普通であれば企業存続の危機に直面する局面でしたが、同社はフィルム製造で培ったコア技術に着目し、それを多方面に応用することで新たな成長を実現していきました。

写真フィルムには光学技術、化学合成技術、ナノコーティング技術、高分子材料技術など、多様な基盤技術が詰まっています。富士フイルムはこれらを切り出し、それぞれを既存市場や新市場に展開することで事業ポートフォリオを大きく変えていきました。例えば、写真用フィルムで培った薄膜形成やコーティングの技術は液晶ディスプレイ用フィルムや太陽電池用バックシートへと転用され、光学レンズの技術は医療用内視鏡や診断装置の分野に広がりました。また、フィルムの保存技術や化学合成のノウハウは化粧品やサプリメント、さらには再生医療材料や医薬品といった全く新しい分野にまで応用されています。

この展開は、技術版アンゾフの成長マトリクスに照らすと、多角化の代表例といえます。既存技術を新市場に展開する「市場開発」や、新技術を既存市場に導入する「新技術開発」も含みながら、最終的には「新技術 × 新市場」にまで踏み込み、企業全体を変革させていきました。結果として富士フイルムは「写真フィルムメーカー」から「多角的な技術企業」へと生まれ変わり、かつての主力事業が衰退した後も世界的に成長を続けています。

この事例は、技術というものが単一の製品に閉じるのではなく、適切に整理し展開することで全く新しい市場を切り拓けることを示しており、技術版アンゾフの成長マトリクスが持つ実務的な意義を強く裏づけるものといえます。

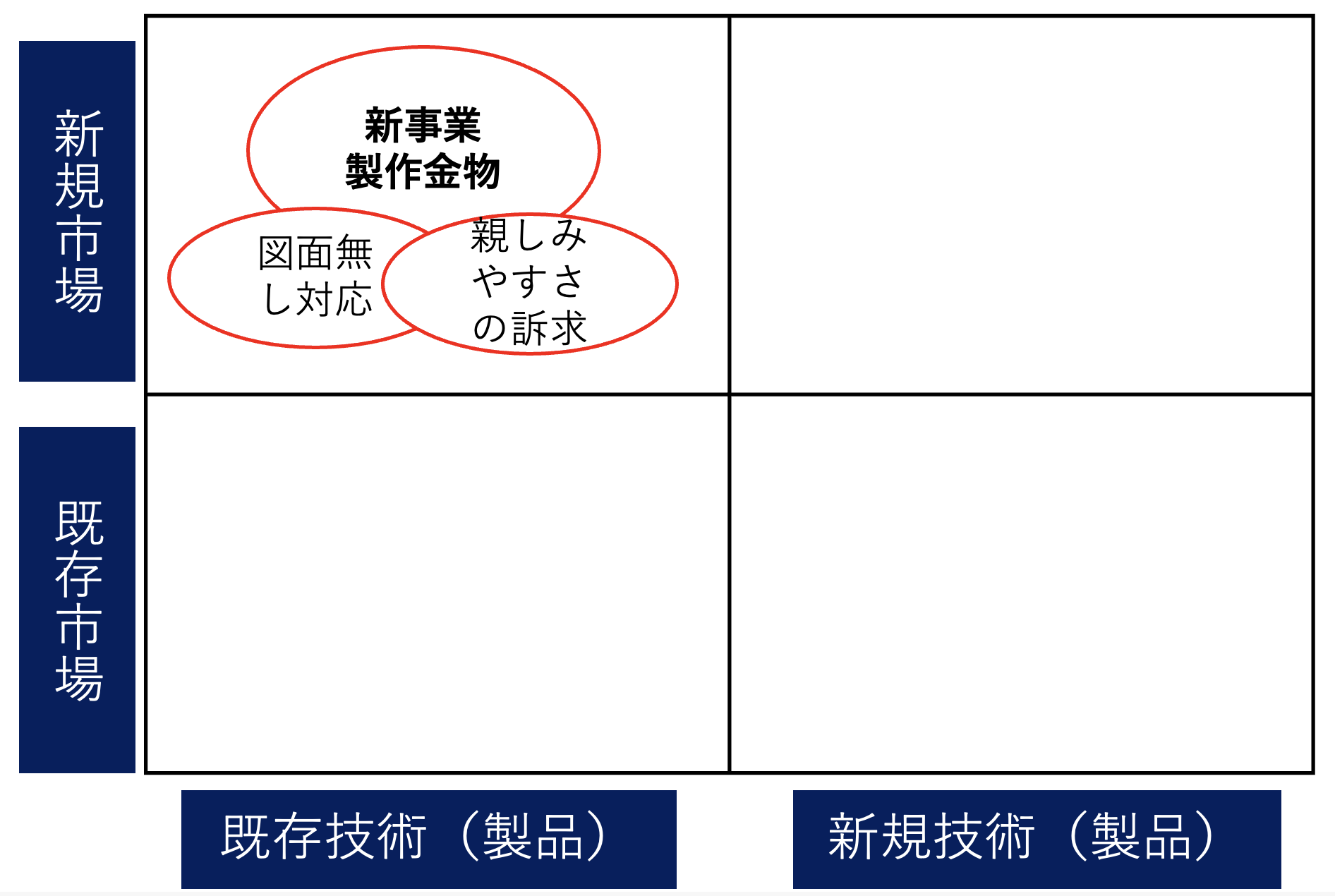

株式会社富士産業

富士産業は既存技術を応用し、新たに製作金物事業を立ち上げることで新市場開拓に挑戦しました。もともと持っていた加工技術をベースにしながら、これまでとは異なる顧客層をターゲットとしたことで、既存事業との競合を避けつつ新たな成長の柱を築くことに成功しています。

この取り組みでは、デザイナーや建築事務所、さらには一般消費者といった新しい顧客を狙いました。特に一般消費者は既存の顧客層とは重ならず、競合関係を生みにくいターゲットでした。顧客が抱えていた課題は、加工業者に相談する心理的なハードルが高いことや、図面を作れないために依頼自体が難しいという点にありました。そこで富士産業は、図面無しの依頼でも対応できる体制を構築し、ヒアリング内容から簡単な図面を作成して見積もりを提示するという、手間のかかるプロセスをあえて取り入れました。この対応によって、顧客の不安や課題を解消し、依頼しやすい関係性を築き上げることができたのです。

荒川技研株式会社

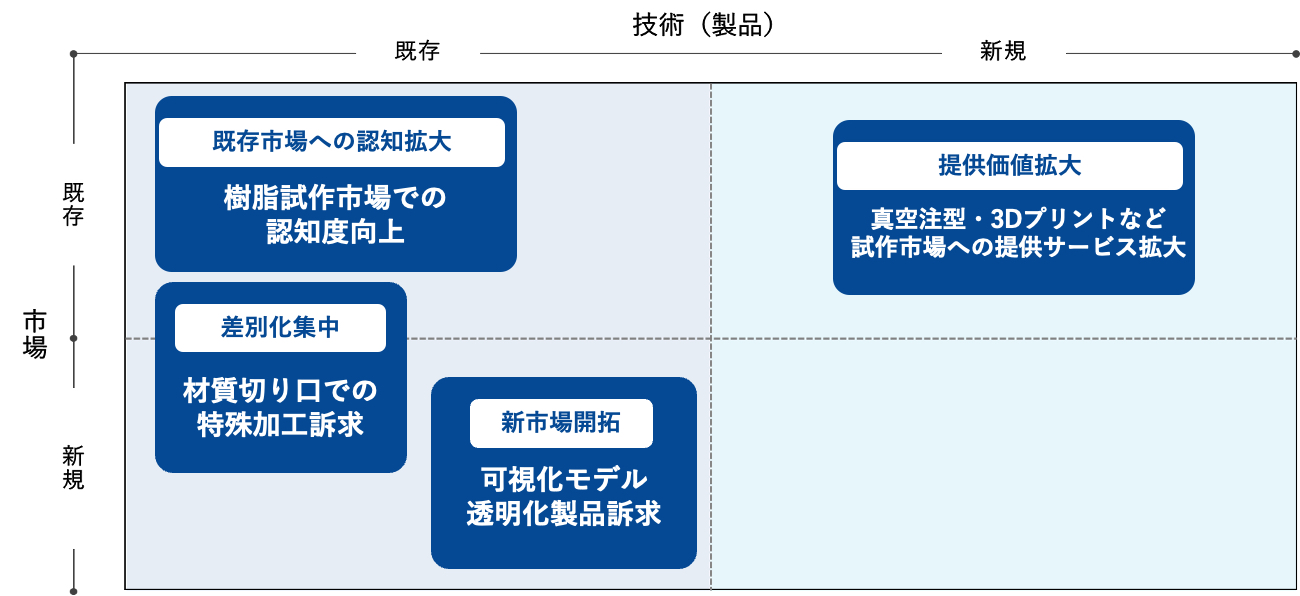

荒川技研は、自社の強みである樹脂試作技術を基盤に、市場浸透・サービス拡大・差別化集中・新規市場開拓といった複数の方向で事業を展開しました。Webマーケティングを積極的に活用した結果、月間30件前後の問い合わせを安定的に獲得できるようになり、異業種からの引き合いも増加。取引社数を大きく拡大することに成功しています。

まず市場浸透とサービス領域拡大では、樹脂試作に特化しつつ、切削だけでなく光造形、真空注型、アルミ鋳物など試作に関連する工程全般をPRしました。これにより「樹脂試作」で検索1位を獲得するなどSEOで優位に立ち、試作に関わる幅広いニーズを網羅できる体制を築きました。

差別化集中では、材質に関するキーワードを軸に難しい材質での加工を訴求した結果、競合が対応しにくい案件の獲得につながりました。特に材質系の切り口はユーザーが専門性を求める場面で検索されやすく、他社との差別化を実現するポイントとなっています。

さらに新規市場開拓としては、透明なアクリル製品を活用した可視化モデルの提供に取り組みました。展示会モデルや流動解析用のモデルなど、新しい用途を見出したことで、従来の顧客層にはなかった新たな需要を掘り起こしています。

まとめ

技術は応用範囲が広いからこそ、どこに展開すればよいのか分かりにくいものです。そこで役立つのが「技術版アンゾフの成長マトリクス」です。既存市場に浸透させるのか、新市場を開拓するのか、新技術を開発するのか、多角化を目指すのか。成長の方向を整理し、戦略的に技術を活かす道筋を描くことができます。

トヨタが鋳物技術を自動車市場に展開したこと、富士フイルムが写真フィルム技術を医療や化粧品に応用したこと、そして富士産業や荒川技研が新市場を切り拓き事業の柱をつくったことは、その好例です。

ただし、どの方向を選ぶかは簡単ではなく、市場理解や顧客ニーズの把握が欠かせません。だからこそ、技術をどうマーケティングにつなげるかが大切になります。その部分はテクノポートにぜひお任せください。技術の強みを整理し、成長につなげるための一歩を一緒に考えてまいりますので、どうぞお気軽にご相談ください。

-432x270.png)