───用語について

※エフェクチュエーション(Effectuation)は起業家型の思考法で、起業家が直感的に使っている思考パターンを体系化したものです。未来をあらかじめ予測して計画を立てるのではなく、まず動いてみて、そこから得られる反応や偶然を活かしながら柔軟に方向をつくっていくという考え方です。特徴的なのは、綿密な計画よりも「行動そのもの」を重視する点にあります。「エフェクチュアルに考える」といった使い方で、意思決定のあり方を指すこともあります。※コーゼーション(Causation)はエフェクチュエーションと対になる思考スタイルで、いわゆる“軍師型”の発想に近いものです。未来を予測し、それに向けた明確な目標や計画を立ててから行動するという、従来型のロジカルな意思決定スタイルを指します。「コーザルに考える」といった表現で、計画主導型の思考や行動を表す際にも使われます。

───────────────

実際の優れた起業家はコーゼーションとエフェクチュエーションの両方を状況に応じて使い分けています。また、どちらか一方だけでは上手くいかないこともあることが調査で判明しています。

― 予測困難な時代における、進化と意思決定の新たなアプローチ ―

製造業において持続的な成長と競争優位性を確保するためには、既存製品や市場にとどまらず新たな用途や市場を自ら切り拓いていく力が求められています。しかし、従来のような「計画を立て、実行する」というアプローチだけでは、市場の変化や技術の不確実性に十分に対応できなくなってきているのが現状です。

本記事では、起業家の意思決定理論として注目されている「エフェクチュエーション(Effectuation)」を取り上げ、製造業における新市場・用途開発にどのような価値をもたらすのかを解説します。あわせて、近年重要性が高まっている「オープン・エボリューション」や他の思考法との関係性にも触れ、より多角的な視点で市場開拓を考察します。

この記事の目次

製造業が持続的に事業を続けるには、“進化し続ける”しかない

今、製造業には「技術力の高さ」や「品質の良さ」だけでは乗り越えられない壁が確実に立ちはだかっています。製造現場の改善を積み重ね、コストと納期を削り、安定した品質を守る。そうした努力は、いまなお企業価値の土台であり続けていますが、それだけで事業を継続していける時代はすでに終わりを迎えつつあります。

その背景にあるのが社会と市場の構造そのものの変化です。たとえば、脱炭素化、人口減少、労働力不足、AIの加速的進展といった大きなトレンドは製造業に対して「これまで通りでいい」という余地をほとんど残していません。顧客のニーズはより複雑になり、製品そのものではなく「課題解決」や「体験」を求める傾向が強まっています。こうした変化に応じて、製造業もまた、自社のあり方そのものを問い直し、絶えず再構築していく=“進化し続ける”ことが求められているのです。

ここでいう「進化」とは、単なる技術革新や製造プロセスの改善ではありません。それはむしろ、企業が置かれている環境や顧客の期待値に応じて、自らの存在価値や提供価値を柔軟に変化させていく姿勢のことを指します。たとえば、自社技術を異業種に展開して新たな市場をつくる、あるいはBtoBからBtoCへとビジネスモデルを転換するといった変化はまさにその象徴です。

一方で、長らく製造業の強みとされてきたのは「改善」に代表される最適化の文化です。現場でのムダを省き、生産効率を高め、品質を均一化していく力。それは製品性能を高め、コスト競争力を持たせ、信頼性を担保するうえで極めて有効でした。ただし、「改善」はあくまで既存の前提を維持したまま、そこに磨きをかけるアプローチです。進化とは違い枠組みそのものを変える行為ではありません。

今のような正解の見えにくい時代には「進化する力」こそが事業を持続させるための鍵になります。なぜなら、過去の延長線上に未来がないからです。既存顧客に向けた既存製品の最適化だけでは、売上も利益も右肩下がりになっていきます。事業の継続とは、変わらないことではなく、環境に合わせて変わり続けることに他なりません。

では、製造業にとっての「進化」とは具体的にどのようなものか。その代表的な形が「新市場の開拓」と「用途の再発見」です。たとえば、自動車向けに使われていた部材を医療機器やスポーツ分野に展開するといった動きはすでに多くの企業で始まっています。これは単なる“販路拡大”ではなく、技術の新たな意味づけと顧客価値の再定義であり、まさに進化のプロセスといえるでしょう。

このように、製造業が持続的に事業を続けるためには、現状に最適化するだけでなく、事業そのものを絶えず進化させていく視点が不可欠です。進化とは「変化に対応すること」ではなく、「変化を前提に、自らの在り方を変えていくこと」。それができる企業こそが、次の10年をつくっていく存在になるのだと思います。

次章では、企業がその「進化」をどのような手段で実現していけるのか、3つのアプローチ――クローズド・イノベーション、オープン・イノベーション、オープン・エボリューションの違いと可能性について見ていきます。

進化の3つのルート ― イノベーションのパターン

製造業が持続的に事業を続けるためには、“進化し続ける”姿勢が不可欠です。しかし、一口に「進化」と言ってもその方向性や手段は一つではありません。自社内で技術を深めていくのか、外部と連携して新しい価値をつくっていくのか、それとも環境との相互作用の中で自らを変えていくのか。

ここでは、企業が進化を遂げるために取り得る3つの代表的なルート、「クローズド・イノベーション」「オープン・イノベーション」「オープン・エボリューション」について整理してみます。

1.クローズド・イノベーション

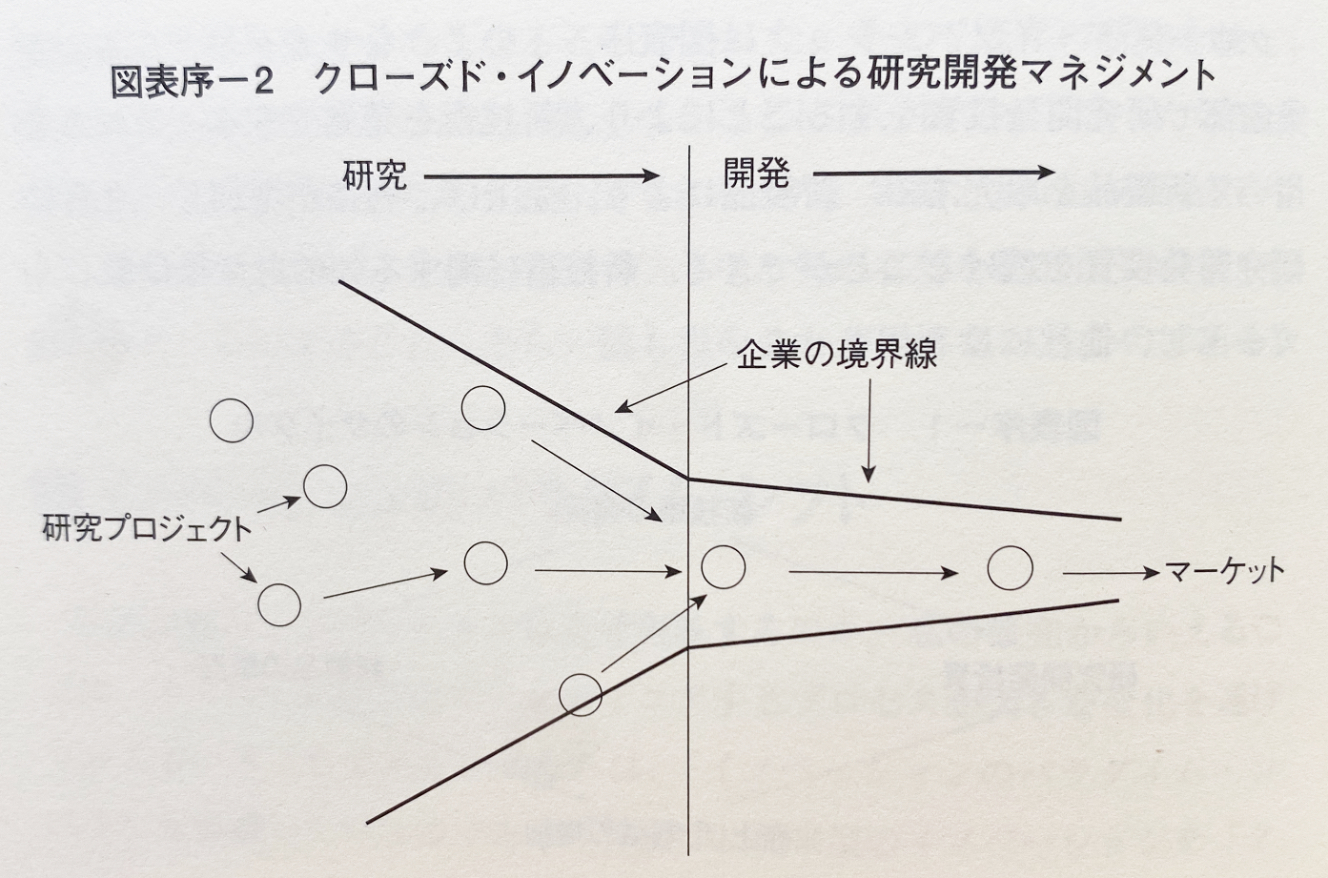

出所:『OPEN INNOVATION―ハーバード流イノベーション戦略のすべて』(P6)

クローズド・イノベーションとは自社の中にあるリソースや人材、技術だけを活用して新しい製品や事業を生み出していくアプローチです。研究開発から製品化、市場投入までをすべて社内で完結させるため、技術の秘匿性や知的財産の保護といった観点では非常に優れた手法と言えます。

実際、ものづくりの現場では、材料設計からプロセス制御、量産立ち上げに至るまで、社内で積み重ねてきた知見こそが競争力の源泉となってきました。特に日本の製造業は、この「内製による技術蓄積」によって、高品質・高信頼のものづくりを実現してきた歴史があります。

しかし、その反面、市場の変化に対する反応速度や、外部からの新しい刺激を取り込む柔軟性に欠けやすいという課題もあります。社内リソースのみに依存する体制では、技術の陳腐化やニーズとの乖離が起きたとき、気づきや軌道修正が遅れてしまうリスクがあります。

2.オープン・イノベーション

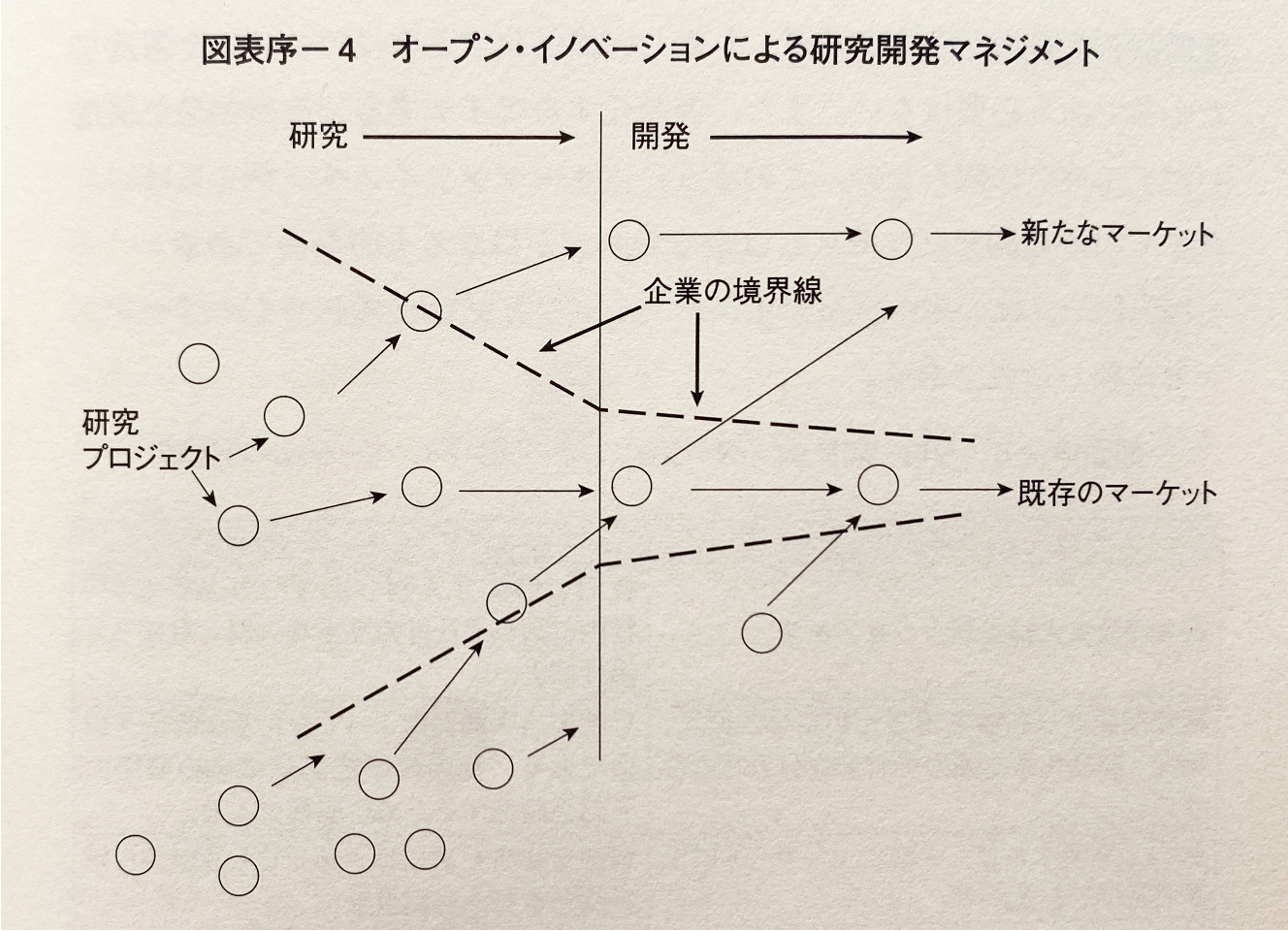

出所:『OPEN INNOVATION―ハーバード流イノベーション戦略のすべて』(P9)

オープン・イノベーションとは自社の枠を超えて外部の技術や知見を取り入れたり、自社のリソースを外部に提供したりすることで、新たな価値を共創していくという考え方です。2003年にハーバード・ビジネス・スクールのヘンリー・チェスブロウ教授が提唱して以降、特に変化の激しい市場や、複数の技術領域が交差する分野で活用が進んでいます。

オープン・イノベーションには大きく分けて、インバウンド型とアウトバウンド型の2つの方向性があります。

インバウンド型(Inside-in)は大学や研究機関、スタートアップ、顧客企業など、外部の技術やアイデアを自社の中に取り入れ、製品開発や新規事業に活かしていくアプローチです。製造業であれば、たとえば大学の基礎研究成果をベースにした共同開発や、スタートアップのアイデアを組み込んだ新製品構想などが該当します。近年では、オープンラボやコンソーシアムを通じた共創型の技術開発もこの一種といえます。

一方、アウトバウンド型(Inside-out)は自社が保有する技術や設備、人材などの資源を外部に開放し、他社との新しい接点を生み出していくアプローチです。たとえば、自社の材料技術を異業種にライセンス提供したり、工場の試験設備を外部に貸し出す形で共同研究を行ったりするケースがこれに該当します。自社内では埋もれていた技術資産が別の文脈で価値を持ち始める可能性がある点が大きな特徴です。

このように、オープン・イノベーションは「技術やアイデアの受け入れ(インバウンド)」と「技術資源の外部展開(アウトバウンド)」の両輪によって構成されており、企業の課題フェーズや目的によって適切な活用の仕方が異なります。たとえば、技術的な課題に行き詰まりを感じている場合にはインバウンド型の連携が有効ですし、自社の技術を別の形で収益化したいときにはアウトバウンド型が力を発揮します。

とはいえ、オープン・イノベーションを進める上ではいくつかの実務的な注意点もあります。外部パートナーとの間で知的財産の取扱いや成果の帰属をどう定めるか、共同で進める場合の意思決定をどう設計するかといった点は現場レベルで丁寧に詰める必要があります。また、単なる“連携ありき”の姿勢ではなく、自社の強みや提供価値をあらかじめ明確にしておくことが意味のある協業につながる重要な前提となります。

オープン・イノベーションは自社では気づけなかったニーズや市場、技術的可能性に光を当てる有力な手段です。とくに、複数の産業領域が交差するような用途探索の場面ではその価値をより大きく発揮します。

3.オープン・エボリューション

オープン・エボリューションとは自社が保有する技術や情報をできるかぎり公開し、外部とのコミュニケーションを通じて、自社の方向性や事業のあり方そのものを少しずつ進化させていくという考え方です。ここでいう「進化」とは単なる製品の改良ではなく、自社のポジションや役割、社会における存在意義を柔軟に再定義していくような変化を含んでいます。

オープン・エボリューションの特徴は最初から明確な完成形を目指すのではなく、「対話(データ解析など)」と「仮説検証」を繰り返す中で、事業そのものを少しずつ進化させていくという点にあります。つまり、未来の姿をあらかじめ描いてそこに到達するのではなく、現在地を外に開き、外部との関係性の中から次の一手を見出していくという動的な構えを持っています。

たとえば、ある素材メーカーが自社の中間素材の物性や加工技術を公開し、それを見た異業種の研究者や企業が「こんな使い方ができるのでは」とフィードバックを返してくる。それをもとに新しい用途の開発や予想もしなかったパートナーとの連携が始まるといったプロセスが典型的です。このように、外部との対話から“まだ名前のついていない需要”を見出し、事業の方向性を少しずつ変えていくというのが、オープン・エボリューションの本質です。

重要なのは情報公開=機密の放棄ではないということです。技術そのものをすべて開示する必要はなく、むしろ公開する情報の選定や見せ方に工夫を凝らすことで「呼び水」となるコミュニケーションの起点を設計することが求められます。そしてその先にあるのは、外部の知と自社の資源が重なり合う“接点”を通じた事業の進化です。

このような考え方は、近年広がりつつある「オープンソース型の技術開発」や「技術のモジュール化による協調的開発モデル」とも親和性が高く、特に不確実性が高い市場や用途探索の場面において強い武器となり得ます。

製造業が事業を進化させるためには、どのような手段で新たな価値を生み出していくか、その方向性を見極めることが重要です。

「クローズド・イノベーション」は内製による精度と蓄積を武器とし、「オープン・イノベーション」は外部の力を活かしてスピードや柔軟性を高めます。さらに「オープン・エボリューション」は、外部との対話の中で自社のあり方そのものを少しずつ変えていく、より進化論的なアプローチといえます。

どのアプローチを選ぶかは、企業の規模や体制、成長フェーズ、そして技術の性質によって異なります。ただ一つ確かなのは、「正解が最初から分からない状況」においては、試行錯誤と仮説検証を受け入れる柔軟な思考が必要になるということです。

そのとき、企業の進化を支えるもうひとつの鍵となるのが、「意思決定のスタイル」です。

次章では、コーゼーション(計画型)、エフェクチュエーション(起業型)、リサーチベーション(探索型)という3つの意思決定アプローチを取り上げ、それぞれがどのような局面に適しているのかを解説していきます。

意思決定スタイルの3タイプ ― 計画・行動・探索のバランス

企業が進化していくためには、「どの手段を選ぶか」と同時に、「どのように意思決定を行うか」という視点も欠かせません。

特に、新しい市場や用途を開拓する局面では、確実な予測や計画が難しい場合も多く、思考の枠組みそのものを柔軟に切り替えていくことが求められます。

ここでは、製造業の現場や事業開発において活用できる3つの代表的な意思決定スタイル――コーゼーション(軍師型)、エフェクチュエーション(起業型)、リサーチベーション(研究者型)について整理します。それぞれは単なる考え方ではなく、「事業をどう動かすか」という実践的な指針となるスタイルです。

1.コーゼーション ― ゴールから逆算する「軍師型」の計画思考

コーゼーション(Causation)は「目的(ゴール)」を明確に定めたうえで、その達成に必要な手段を逆算して組み立てていくスタイルです。まさに戦略を描く“軍師”のようなアプローチであり、PDCAやWBSといった管理手法と相性が良いのが特徴です。

この思考法は、製造業において長く主流となってきました。要件が明確で、実現までの道筋がある程度予測できるプロジェクト、たとえば工場の設備投資や品質改善活動、新製品の量産立ち上げなどでは、コーゼーション型の計画思考が非常に有効です。

ただし、「これからどんな市場をつくるか」「技術の出口が未定である」といった不確実性の高い領域では、計画の前提が崩れやすく、柔軟な軌道修正が難しくなる場合があります。目的が流動的なプロジェクトには、別の意思決定スタイルが必要になるのです。

2.エフェクチュエーション ― 手持ちの資源から始める「起業型」の行動思考

エフェクチュエーション(Effectuation)は、目的が未確定な状況でも、とりあえず動いてみて、反応や偶然を取り入れながら進化させていくという起業家タイプの思考方法です。「今あるもの(アイディンティティ、知識、ソーシャルネットワーク)」を出発点にしながら、未来を“予測”するのではなく“創っていく”という起業家特有の意思決定をサラス・サラスバシー氏が理論として整理したものになります。

このスタイルでは、「予算の最大化」ではなく「許容可能な損失」にフォーカスする点も大きなポイントです。つまり、事業の初動段階においては、「どれだけ儲かるか」ではなく、「これ以上失ったら痛い、というラインを超えない」範囲で試すことに重きが置かれます。

エフェクチュエーションは、未確定の市場探索や新用途の仮説検証など、“正解が見えないけれど前に進みたい”局面で特に力を発揮します。また、社内に決裁権を持つ人(経営層や責任者)がこの思考を取れる場合、実行力が格段に高まり、外部との対話や探索にもスピードが出ます。

3.リサーチベーション ― 知を構造化し、問いを深める「研究者型」の探索思考

リサーチベーション(Researchvation)はイノベーションを意図的に起こすための研究者思考スタイルです。この言葉は、研究(Research)とイノベーション(Innovation)を掛け合わせた造語であり、実験を重ねながら成果を導き出していく「実験系の研究プロセス」から着想を得ています。

最大の特徴は単なる情報収集や分析にとどまらず、知識を深めながら、行動と実験を通じて“質の高いひらめき”を生み出すことを目指している点です。ひらめきは偶然に降ってくるものではなく、観察・学習・行動・失敗・再構築の積み重ねの中から、思考の深みとして現れるもの。リサーチベーションは、その過程をあらかじめ設計し、知と行動の往復によって再現性のある形でイノベーションの種を見つけ出すスタイルです。

まずは「手持ちのリソース」(技術、装置、人材、過去事例など)を整理するところから始まり、それをもとに必要な基礎知識をインプットしながら、仮説を構築していきます。この段階で大切なのは、「どう検証するか」ではなく、「なぜそれが面白いのか」「なぜ価値につながるのか」を徹底的に考える姿勢です。問いの質を上げることが、ひらめきの質にもつながります。

仮説が立ったら、小さく動いてみる。MVPをつくってみる。簡単な検証をしてみる。そして、その反応から次の問いを見つけ、再び深く考える――この往復運動の中で、仮説も技術の意味も変わっていきます。つまり、目的を「早く見つける」ことではなく、「動きながら、構造的にひらめきの質を高めていく」ことに置いているのが、リサーチベーションの本質です。

とくに、技術が先にあり、用途が未定という製造業特有の状況においては、非常に相性が良い思考法です。単なる市場ニーズ探索とは異なり、「自社の技術が“なぜ”価値を持ちうるか」を掘り下げ、そこから出発する仮説設計と検証が、技術の可能性を一段深く引き出します。

リサーチベーションは知識と行動の反復のなかで、構造的かつ実験的に“ひらめきの質”を高めていく実践的な知的手法です。

大切なのは、「どれか一つに絞ること」ではなく、状況に応じて切り替えたり、組み合わせたりしながら使うという姿勢です。たとえば、リサーチベーションで問いを立て、エフェクチュエーションで動いてみて、成果が出たらコーゼーションで拡大計画を立てる――そんな流れが成り立ちます。

製造業の新市場・用途開発方法に足りなかったもの

製造業が持つ技術やノウハウを新たな分野へ展開していく「新市場開拓」や「用途開発」は、企業の進化を促す重要な取り組みです。多くの企業がこれらに挑戦し続けていますが、現実には「技術はあるのに広がらない」「やってみたが成果に結びつかなかった」といった壁に直面するケースが少なくありません。その背景には、これまでの進め方、つまり“計画主導型”のアプローチに依存しすぎていたという構造的な問題があります。

製造業は長年、計画性と再現性を重視する業界として成長してきました。生産工程、品質管理、工程改善といった領域では、「目的を定め、段階を踏んで確実に実行する」というスタイルが極めて有効であり、日本の製造現場が世界的に評価されてきた大きな理由でもあります。ただし、この「計画から始める」思考法はすべての場面において万能というわけではありません。とくに、これから市場をつくろうとするような、正解が存在しない領域においてはその前提自体が通用しないことが増えてきています。

用途開発や新市場開拓の場面では「まずは市場を調査してから」「確かな需要が見えたら動こう」といった判断が一般的ですが、そうしている間に機会を逃してしまうことも多くあります。あらゆることを事前に明らかにしようとすればするほど、仮説検証のスピードは落ち、柔軟な方向転換ができなくなっていくのです。新しい可能性を探るフェーズにおいて、必要なのは綿密な予測よりもむしろ「動いてみること」であり、そこから得られる反応や偶然の出会いです。

ここに足りなかったのが“行動起点の思考”です。エフェクチュエーションに代表されるような考え方は計画や予測に依存せず、今ある手持ちのリソースを使ってできる範囲から一歩を踏み出すことを重視します。初期段階では失敗してもいい。予想外の反応も歓迎する。そのように、偶然やセレンディピティを前向きに取り込みながら方向性を徐々に定めていく。こうした姿勢が、本来は不確実性の高い新規用途開発には求められていたのです。

製造業が培ってきた計画力や実行力は、確かに大きな強みです。ただし、進化のためにはもう一つの視点が必要でした。まだ見ぬ市場に挑むためには、「正解を知ってから動く」のではなく、「動くことで正解をつくっていく」という構えこそが求められていたのです。そしてその構えにぴったりと重なるのが、次章で詳しくご紹介する“エフェクチュエーション”という意思決定の考え方です。

製造業の新市場・用途開発を促進する「エフェクチュエーション」思考とは?

サラス・サラスバシー氏

新しい市場や用途を見つけ出すことが求められる中、これまで製造業が得意としてきた「計画」や「予測」だけでは前に進めない場面が増えてきました。そのような状況において注目されているのが、エフェクチュエーションという意思決定の考え方です。これは、事前に明確な目的や計画を立てるのではなく、今ある手段やつながりを出発点に未来の可能性を少しずつ形づくっていくという思考スタイルです。つまり、運を起点に抽象的な目的を達成する思考方法になります。

この考え方を提唱したのは、インド出身で、アメリカ・バージニア大学のビジネススクールに所属する経営学者、サラス・サラスバシー教授です。2008年に発表されました。彼女は、業種や規模の異なる27人の起業家にインタビューを行い、その意思決定のパターンを丁寧に分析しています。

そこから見えてきたのは、多くの起業家が「未来を予測する」よりも、「自らの行動によって未来をつくっていく」ことを重視しているという傾向でした。想定外の出来事も柔軟に取り込みながら、手元にある資源やネットワークを活かして一歩ずつ前に進んでいく。そのような意思決定のスタイルが共通していたのです。

こうした実践的な判断の積み重ねを体系化したものが、「エフェクチュエーション」と呼ばれる理論です。

従来の経営アプローチでは、まず目的を設定し、その達成に必要な手段やプロセスを設計していく、いわゆる逆算型の思考が一般的でした。これは「目的から手段を決める」やり方であり、確立された市場や安定した供給体制の中では非常に合理的です。しかし、新たな市場や用途のように、前例がなく正解が見えない領域ではそもそも目的を明確にすること自体が難しくなります。

エフェクチュエーションはそのような不確実性を前提とした思考です。未来は計画や分析では読み切れないものであり、動きながら少しずつ見えてくるものだという前提に立っています。その中で重要なのは「いま自分が持っているもの」「一緒に取り組める仲間」「許容できるリスク」を見極め、それらを活かして具体的な行動に移していくという姿勢です。

また、エフェクチュエーションの根底にはハーバート・サイモンが提唱した「限定合理性(bounded rationality)」という考え方があります。これは、人はすべての情報を把握して完全に合理的な判断をすることはできず、むしろ限られた知識と資源の中で満足解を選びながら前進していく存在であるというものです。エフェクチュエーションは、この前提を受け入れ、制約の中で最大限に行動するという思考につながっています。

サラス・サラスバシーの師匠、ハーバード・サイモン氏

製造業においても、従来型の市場調査や数値計画だけではたどり着けない場所があります。新たな市場や用途は時に偶然の出会いや、異業種との会話、技術の思わぬ転用といった予期しないプロセスの中から生まれてきます。それらを前向きに受け入れ、行動のなかで仮説を更新し、可能性を探っていく。このようなアプローチが、今の製造業には求められるようになっています。

エフェクチュエーションの5つの原則

エフェクチュエーションという思考法は単なる「勢いで動こう」といった感覚的なアプローチではありません。むしろ、不確実性を前提にしながらも、限られたリソースの中で合理的に行動していくための枠組みとして設計されています。この思考法を支えているのが、サラス・サラスバシーによって整理された「5つの原則」です。これらは、27人の起業家へのインタビューから共通して見出された行動パターンをもとに構成されており、不確実な環境下でどう動くかを判断するうえでの指針となります。

5つの原則は日本語訳されていますが、実際のコミュニケーションでは英語の原文が使われることが多い傾向にあります。例えば、「この事例におけるアフォーダブルロスは〇〇になります。」というような使われ方をします。

ざっくり言えば、5つの原則は「とりえず動いてみて、何かが起きたら前向きにとらえて、そこから次を考えていく」という姿勢を、実際の行動に落とし込んだものです。

1. Bird in Hand(「手中の鳥」の原則)

手段からスタートし、新しい結果を創る。

エフェクチュエーションの出発点となるのが、「Bird in Hand(手中の鳥)」と呼ばれる原則です。この考え方は、「理想の状態や、完璧なリソースが揃ってから始める」のではなく、「すでに自分の手の中にある資源からスタートする」というものです。つまり、「ないものねだり」ではなく、「あるもの活かし」で未来を形づくるという発想です。

起業家が事業を始めるとき、多くの場合、豊富な資金や人材、完璧な製品などは持ち合わせていません。では、なぜ始められるのかといえば、それは「自分が持っている技術」「知っている人」「信頼できる関係」「情熱を持てる領域」など、自分の中にある確かなものから考え始めるからです。この姿勢がBird in Handの本質です。

この原則は、製造業における新市場や用途の開発においても、大きな示唆を与えてくれます。多くの現場では、新しい市場に進出するために「まずはトレンド調査」「ニーズ調査」「他社事例の調査」などから始めようとします。そして、「参入するにはこの装置が必要」「この性能が足りない」「この人材がいない」といった“不足のリスト”が並び、結局動けなくなるということが起こりがちです。

しかし、Bird in Handの発想では順番が逆になります。まずは「今、自社には何があるのか」を棚卸しし、そのうえで「この技術は別の業界でも使えるかもしれない」「この加工設備、実はこんな素材にも対応できるかもしれない」「このお客様との関係を別の領域に広げられるかもしれない」といった、“持っているもの”に着目してアイデアを広げていきます。

2.Affordable Loss(「許容可能損失」の原則)

「最大の利益」ではなく、「最小のコスト」で始める。

エフェクチュエーションの第二原則である「Affordable Loss(許容可能損失)」は、新しい挑戦において最初に意識すべき基準を示しています。それは、「どれだけ儲かるか」ではなく、「どこまでなら負担をかけずに行動できるか」という考え方です。

ここでのポイントは、損失を“許容”するというよりも、初期段階においては極力コストをかけないという姿勢です。たとえば、マーケットが不明瞭で用途やニーズがまだ固まっていない段階であれば、事業計画を詰めるよりも、まずは小さく動いてみてそこから何が得られるかを観察するほうが合理的です。結果として得られる学びや偶然の出会いが、後の方向性を大きく左右することもあります。

製造業においても、この視点は非常に有効です。多くの企業では新市場開拓や用途探索の初動で、「予算をとってから」「装置を整えてから」といった準備型の思考に偏りがちですが、それによって動き出すまでのスピードが大きく落ちてしまうことがあります。そうではなく、予算ゼロ、設備投資ゼロ、資料は1枚だけ。という最小限の負担で試せる方法を模索することこそが、この原則の実践です。

たとえば、技術紹介の資料をWebページ1枚にまとめて社外に見せてみる。顧客の声を得るために既存の展示会に協力出展という形で小さく参加する。社内の既存装置を流用して簡易検証だけ行う。こうした動きはすべて、「小さく試す」ことであり、Affordable Lossの原則に沿った行動です。

重要なのは「損失を恐れるな」ということではありません。むしろ逆で、「損失を極小化する構えを持ちつつ、先に進む」というバランス感覚を持つことが、この原則の要点です。大きな利益を狙って動けなくなるよりも、最小の資源で動き出し、学びや外部の反応を早く得ることで、結果的に成功の確率は上がります。

エフェクチュエーションの視点では、「失敗しない」ことよりも、「死なない範囲で動いて、次につながる経験を得ること」が重要視されます。動き出しに慎重さが必要なのではなく、重さを持たせすぎない工夫こそが、次のステップを可能にするのです。

3. Crazy Quilt(「クレイジーキルト」の原則)

仲間は“計画して集める”のではなく、“動く中で出会う”

エフェクチュエーションの第3の原則「クレイジーキルト(Crazy Quilt)」は、事業やプロジェクトに関わる人々は、計画の中であらかじめ決めておくものではなく、実際に動き始めるなかで自然と加わっていくものだという考え方に基づいています。

この名前はさまざまな形や色の布切れをランダムに縫い合わせて作るパッチワークキルト「クレイジーキルト」に由来しています。つまり、プロジェクトの構成メンバーは最初から均質で整ったチームではなく、動き出した先で集まり、縫い合わされていく“関係性の重なり”そのものが力になるということです。

製造業では、プロジェクトを始めるときに「まずは社内で体制を整える」「関係部署との調整を先に終わらせる」「外注先やパートナー企業は事前に選定しておく」といった進め方が一般的です。もちろんこれは、品質や生産性を担保するうえでは非常に重要なことです。

しかし、新市場や用途開発のように不確実性が高く何が正解か分からないフェーズでは、最初から完璧なチームを組むこと自体が困難です。むしろ、「とりあえず話してみる」「共感してくれた人と一緒に試す」「小さな協力から始める」といった偶発的で柔軟な関わり合いこそが、探索的な取り組みには必要になります。

たとえば、自社の技術を活かせるかもしれない業界のプレイヤーに声をかけてみる。展示会や交流会で立ち話をした相手と後日オンラインで情報交換をしてみる。社内の別部署から関連しそうなアイデアを持つ社員を引き込んでみる。こうした小さな協力や関係構築が、やがてプロジェクトの大きな推進力になるのがクレイジーキルトの考え方です。

この原則は、連携先が「見つかる」ことを待つのではなく、「関係をつくる行動を自分から始める」ことを推奨しています。偶然の出会いも、きっかけをつくりに行くからこそ生まれる。そしてそのとき、自分の計画にピタリと当てはまる人を探すのではなく、一緒に試してみたいと思える“前向きな相手”と縫い合わせていくような関係性を築いていくことが大切になります。

技術開発のフェーズでも、社外の研究者や異分野のスタートアップなどと話す中で「うちの材料、御社のプロセスに合うのでは?」「この用途、うちのユーザーにも響きそう」といった“偶然の交差”が生まれることは少なくありません。そうした瞬間を逃さず、柔軟に関係を編み込んでいく姿勢こそが、エフェクチュエーションにおける協働の本質です。

4.Lemonade(「レモネード」の原則)

予想外の出来事は、“失敗”ではなく“素材”である

エフェクチュエーションの第4の原則「Lemonade(レモネード)」は想定外の出来事やうまくいかなかった結果を、価値ある何かに変えるという姿勢を示しています。この考え方の根底には、「偶然」や「ズレ」さえも前向きに取り込む柔軟さがあり、まさに探索型の取り組みにおいて欠かせない態度です。

この原則の名は、英語のことわざ “When life gives you lemons, make lemonade.”(人生がレモンをくれたら、レモネードを作れ)に由来しています。つまり、酸っぱくて使いづらい「レモン」のような出来事が起きたとき、それをただのトラブルや失敗と捉えるのではなく、活かせる材料に変えてしまうという考え方です。

この姿勢に通じるのが、日本語で言う「悪材百利」という考え方です。これは、「悪い材料でも、百の工夫をすれば、百の利がある」という意味で、条件の悪さを“材料のせい”にせず、“工夫によって価値を引き出す”という行動原理を指しています。レモネードの原則は、この悪材百利と極めて近い思想です。

製造業の現場では、「この材料は扱いにくい」「このプロセスでは安定しない」「このお客様には合わなかった」といったネガティブな判断が出ることは日常的にあります。しかし、その“扱いにくさ”や“想定外の反応”こそが、他の市場や用途においては独自の価値になることもあります。

たとえば、ある試作品が本来の性能は満たさなかったが、偶然別の特性が顧客の評価を得た。ある業界では不適合とされた素材が、別の用途では高評価だった。こうした“ズレ”や“外れ”を切り捨てるのではなく、「どう活かせるか」「別の価値として再解釈できないか」と問い直すこと。それがレモネードの原則であり、悪材百利の精神です。

また、この原則は「柔軟な軌道修正を肯定する」というメッセージも含んでいます。計画どおりに進まないことは、探索型の活動においてはむしろ自然なことであり、その都度立ち止まり、“材料を変える”のではなく“意味づけを変える”という考え方が必要です。現場では、それが次の展開のヒントになり、プロジェクトの方向性を一段深めるきっかけになることがあります。

製造業における用途開発や新市場探索では、想定外の出来事が起きることはむしろ前提にすべきです。レモネードの原則と悪材百利の発想を取り入れることで「想定外を避ける」のではなく、「想定外を活かす」という構えが備わり、事業としての進化が加速します。

5. Pilot in the Plane(飛行機の中のパイロットの原則)

未来は「予測するもの」ではなく、「自分でつくるもの」

エフェクチュエーションの最後の原則である「Pilot in the Plane(飛行機の中のパイロットの原則)」は、これまでのすべての原則を貫く中核的な考え方です。ここで示されているのは、「未来は外部環境に左右されるものではなく、自分の行動によって形づくられるものだ」という主体性の重視です。

この原則では、環境を「飛行機」、自分を「操縦席にいるパイロット」にたとえています。外から風が吹いても、天候が変わっても、最終的にどこへ向かうかを決め、舵を取るのは操縦者である自分自身だ、ということです。つまり、自分が何をコントロールできるかに集中する――それがこの原則の本質です。

製造業では、事業や製品開発の成否が「市場の動向」や「顧客の反応」、「国の制度」など、外的要因に大きく左右されるという意識が根強くあります。そして、それらを丁寧に調査し、分析し、予測することに時間と労力がかけられます。

もちろん、そうした情報収集や戦略設計は重要です。しかし、未知の市場や用途を探るフェーズにおいては、それだけでは動き出すことができません。というのも、正確な未来予測が困難な状況では、「考えるより、動いたほうが速い」からです。

この原則は、「行動によって未来を“見出す”」のではなく、「行動によって未来を“つくってしまう”」という姿勢をとります。それは、「最初からゴールを明確に描いて、そこへ向かう」のではなく、いま自分が操作できる範囲に集中し、その結果として道ができていくという流れを受け入れるということです。

製造業の現場でも、実際にはこのような行動起点の意思決定は多く見られます。営業担当者が何気なくヒアリングした一言が、用途開発の突破口になること。開発部が社内で作ったプロトタイプが、思わぬ顧客から強い関心を引き出すこと。最初は意図していなかった展開が、プロジェクトの本線になること。こうした変化はすべて、「行動したから起きた」未来です。

この原則が大切にしているのは、「自分が影響を与えられる範囲に、どれだけ責任と覚悟を持てるか」という視点でもあります。

未来を“予測可能なもの”として外に求めるのではなく、未来を“設計可能なもの”として自らの中に取り戻す。その主体性こそが、変化の激しい時代における最大の競争力になります。

このようにPilot in the Planeの原則は、未来を“待つ”のではなく、自らの意志と行動で“操縦する”という姿勢を支える考え方です。それは偶然や不確実性に対する受け身ではなく、それらを前提にしたうえで、自分の手で前へ進んでいくための思考の構えなのです。

製造業においてエフェクチュエーションが有効なシーン

これまで紹介してきたエフェクチュエーションの五つの原則は、起業やベンチャーだけでなく、製造業における用途開発や新市場探索においても十分に応用可能です。ただし、すべての場面に一律に当てはまるわけではありません。重要なのは、この思考法がどんな状況で、誰によって、どのように使われると効果的なのかを理解することです。

エフェクチュエーションが特に力を発揮するのは目的が明確に定まっていない状況、あるいは未来の予測が難しい領域です。反対に、目的が具体的で、手段も確立しており、実行計画を着実に積み上げることが求められる場面では、従来通りの計画型の思考、つまりコーゼーションの方が適しています。

つまり、目指す先がまだぼんやりしているときにこそエフェクチュエーションは有効です。製造業における用途開発や新市場の探索は、まさにそうした「目的が抽象的」な活動にあたります。技術はあるが、それがどこで活きるかは分からない。市場ニーズは明確ではなく、反応を確かめながら方向性を見つけていく。こうした動きには、動きながらつくるという姿勢が欠かせません。

また、誰がエフェクチュエーションを使うかによっても、効果は変わってきます。特に適しているのは、決裁権を持っている人、つまり経営者や部門長、プロジェクトの推進責任者といった立場の人です。この思考法は、動きながら判断を重ねていくスタイルであるため、現場で小さな行動を即断即決できる環境があるほど効果的に働きます。逆に、複数階層の稟議を経なければ意思決定ができないような体制ではそのスピード感や柔軟性を活かしにくくなります。

さらにエフェクチュエーションは、「最初から正解を見つける」ための方法ではなく、「正解がない中で、自分たちで意味を形づくっていく」ための考え方です。そのため、短期間で確実な成果を求められる場面よりも、少し長い目で仮説検証を繰り返すようなプロジェクトのほうが向いています。

具体的に、製造業においてエフェクチュエーション的な思考が活きるのは次のような場面です。

- 自社に眠っている技術や素材を、別の用途に展開できないか模索しているとき

- 既存顧客以外の業界へ提案を広げたいが、確信が持てず一歩踏み出せないとき

- マーケティングや開発に顧客の反応を取り入れながら、製品を進化させたいとき

- 最初の提案には確証が持てなくても、まず動いてみて、反応から次の手を決めたいとき

こうしたシーンでは、すべてを先に設計してから動くよりも、まずは手元の技術を使って小さく試し、その結果に応じて軌道を調整していく方が成果につながる可能性が高まります。まさに、これまで紹介してきた「あるもので始める」「小さく動く」「出会った人とつながる」「想定外を活かす」「自分で未来をつくる」という五つの原則が、そのまま活きてくる場面です。

エフェクチュエーションとオープンエボリューションの相性

これまで見てきたように、エフェクチュエーションは不確実な環境の中で、今あるものを活かしながら未来を形づくっていく思考法です。実はこのアプローチは、近年注目されつつある「オープンエボリューション」という事業の進め方とも非常に相性が良い考え方です。

オープンエボリューションとは、自社の技術や情報の一部を外部に開き、外部との対話や関係構築を通じて、事業そのものの進化を目指す考え方です。目的は単なる「協業」や「外部連携」ではなく、むしろ外部からの予期しないフィードバックや気づきを積極的に取り入れることで、自社の事業の方向性やあり方そのものを少しずつ変えていくことにあります。

ここで大きな課題になるのが、「どこまで情報を公開すべきか」という“公開問題”です。たとえば技術の核となる要素をすべて出してしまえば模倣リスクも高まり、逆に何も出さなければ反応も得られず、オープンの意味がなくなります。そこで求められるのが、「限られた範囲で、効果的に動き出す」ための判断力と行動力です。このとき、エフェクチュエーションの思考は非常に有効に働きます。

エフェクチュエーションの原則の中でも「バード・イン・ハンドの原則」や「アフォーダブルロスの原則」は、オープンエボリューションの初期段階においてとても実践的です。つまり、すべてを出し切るのではなく、まずは手元にある素材を使って小さく公開し、その反応を見てから次のアクションを考える。負担やリスクを抑えながら、社外との接点をつくっていくというプロセスにおいて、エフェクチュエーションの構えは、まさに“ちょうどよい柔らかさ”を提供してくれます。

また、「クレイジーキルトの原則」が示すように、動く中で出会った人たちと関係を縫い合わせていく構えは、オープンエボリューションの根幹とも言えます。誰と組むかを先に決めるのではなく、動いた先に生まれた関係の中から共創の相手を見出していく。こうした“偶発的な協働”を前向きに受け入れる態度は、単なるオープンイノベーションではなく、エボリューション=進化を促す推進力となります。

オープンエボリューションにおいて重要なのは、「開くこと」そのものではなく、「開いたことによって何が起きたか」をきちんと拾い、進化につなげることです。つまり、情報の開示を通じて新たな出会いや反応を得たとき、それを「想定外」として無視せず、「次の糸口」として意味づけ直すこと。これはまさに、「レモネードの原則」や「悪材百利」の考え方に通じるものがあります。

まとめるならば、エフェクチュエーションは、オープンエボリューションを実践する上での“行動原理”として機能します。未来が見えない中でも、小さく始め、偶然を取り込み、周囲と関係をつくりながら、自分たちの事業を柔らかく進化させていく。この両者の思考は、片方だけでは成立しません。オープンにするからこそ偶然が生まれ、エフェクチュエーションで動くからこそ進化が起きるのです。

次の章では、こうした有効性がある一方で、エフェクチュエーションについて世の中で誤解されがちな点や、注意すべき落とし穴についても触れていきます。万能の手法と誤解されないように、冷静な見方と併せて整理しておくことが大切です。

エフェクチュエーションの誤解

エフェクチュエーションは不確実性の高い状況でも行動を起こし、小さく始めて進化させていくための有効な思考法です。しかしその一方で、この考え方は広まる過程でいくつかの誤解を受けやすい側面もあります。エフェクチュエーションは青色発光ダイオードの役割を担いますが、万能ではないということです。

白色発光ダイオードを作るための一つのピースとして青色発光ダイオードはありますが、青色発光ダイオードだけでは白は作れないということです。エフェクチュエーションも意思決定の一つの方法として重要ではありますが、エフェクチュエーションだけでは上手くいきません。

本章では、その代表的な誤解を整理しながら、エフェクチュエーションの“正しい使いどころ”を見直していきます。

まずよくあるのが「エフェクチュエーションこそが最も優れた意思決定法である」という誤解です。たしかに、曖昧な目的や未知の市場に対しては非常に相性の良い思考法ですが、それは「すべての状況で最適」という意味ではありません。目標が明確で、再現性のあるプロセスが求められる製造工程や、既存市場での拡大戦略のような場面では、計画型のコーゼーションの方が適していることも多くあります。

また、「市場調査や分析は不要になる」という誤解もあります。これは、未来を予測せずに行動を起こすという側面が一人歩きした結果ですが、実際には“予測に頼りきらずにまず動く”というだけで、情報収集や観察そのものを否定しているわけではありません。むしろ、動くことで得たフィードバックを新たな仮説に組み込んでいくという意味では、リサーチとエフェクチュエーションは共存可能な関係にあります。

さらに、「エフェクチュエーションは5つの原則を実行すること」として形式的に捉えすぎるケースもあります。確かに5つの原則は重要なフレームワークですが、それらを単純にチェックリスト化してしまうと、本来の柔軟性や状況対応力を失ってしまいます。行動の起点に立つ思考とは、原則を守ることではなく、場に応じてその原則のどれを使うかを“選ぶこと”にあります。

加えて、「コーゼーションは古くてもう使えない」という極端な対比の誤解も見られます。実際には、コーゼーションとエフェクチュエーションは対立関係ではなく、むしろ補完関係にあります。たとえば、エフェクチュエーションで仮説を立てて動き、うまくいった方向性に対してコーゼーションで体制を整え、拡大を計画的に実行するという流れは、実務上ごく自然なものです。

このように、エフェクチュエーションを活かすうえで大切なのは、「すべてを任せる」「信じ切る」ことではなく、どのような状況で、何を得たいときに、この考え方をどう組み込むかという冷静な距離感です。どんな優れた思考法も、誤解されたまま導入されると、期待が先行しすぎて現場に混乱をもたらします。だからこそ、今一度、目的や前提条件を明確にしたうえで使うことが求められます。

新市場・用途開発には総合的な視点が必要

新しい市場を切り開いたり、技術の新たな用途を発見したりするには、単一の思考だけでは限界があります。エフェクチュエーションが注目される背景にはこれまで計画重視の姿勢が強かった製造業において、動きながら試す柔軟さが不足していたという反省があります。しかし、だからといって行動だけで成果が出るわけでもありません。重要なのは複数の視点を組み合わせながら、状況に応じて柔軟に使い分けていくことです。

用途開発の初期段階では、「技術はあるが使い道が見えていない」「ニーズが見えず、何を提案してよいか判断できない」といった“霧の中にいる状態”がしばしば起こります。こうした状況では、リサーチベーションのように、仮説を深めたり、情報を比較・分析したりしながら、問いの質を上げていくプロセスが必要です。

次に、小さく動いて反応を得ながら方向を探るという意味では、エフェクチュエーション的な思考が活きてきます。すべてが見えていなくても、とにかく手元のリソースで動き始めてみることで、想定外の反応や関係が生まれ、そこから新しい仮説が育っていきます。

そして、ある程度方向性が定まってきた段階では、やはりコーゼーションの出番になります。予算をつけ、社内の体制を整え、パートナーと契約を結び、リスクをコントロールしながら目的達成に向けた計画を立てていく。成果を事業として実装していくフェーズでは、再現性と管理が求められるため、計画的なアプローチが不可欠です。

つまり、アイデアをつくるためにリサーチベーション、形にするためにエフェクチュエーション、スケールさせるためにコーゼーション。どれが正しい、間違っているという話ではなく、すべての思考法にはそれぞれの“向き・不向き”があるということです。

この3つの意思決定スタイルを場面ごとに切り替えたり、組み合わせたりすることで、探索から実装まで一貫した動きが可能になります。計画とセレンディピティと情熱を同時に扱うことができれば、不確実な状況でも意思決定がブレず、かつ柔軟に前に進めるようになります。

製造業においては、特に「計画と実行」の文脈は豊富でも、「問いの設計」や「偶然を取り込む構え」についてはまだ体系的に整理されていないことが多くあります。だからこそ、技術を活かして価値を生み出すためには、このような総合的な視点が求められているのです。

その他、よく使われる思考方法一覧

エフェクチュエーションは、探索型の意思決定におけるひとつの強力な考え方ですが、それだけですべてをカバーできるわけではありません。現代の製造業や事業開発の現場では、多様な文脈と目的に対応するために、複数の思考フレームが使い分けられています。この章では、実務でもよく使われる代表的な思考方法を取り上げ、それぞれの特徴とエフェクチュエーションとの違いについて簡単に整理してみます。

リーンスタートアップ(小さく始める)

最小限の製品(MVP)を素早く市場に投入し、実際の顧客の反応を得ながら改善を重ねていくアプローチです。「仮説→検証→学習」のループを高速に回すことで、無駄な開発投資を抑えながら市場適合を探ります。

エフェクチュエーションとは共通点も多く、いずれも“完璧な正解を出してから動く”というより“動きながら学ぶ”スタイルに立脚しています。ただし、リーンスタートアップはより明確な仮説設計や指標の定量化が重視されるため、やや「実験設計」に寄った考え方と言えるかもしれません。

デザイン思考(顧客目線の思考方法)

ユーザー中心の視点で課題を捉え、共感・定義・創造・試作・検証のプロセスを通じて解決策を導く思考法です。感情や体験といった「非機能的価値」に注目し、イノベーションの起点を人間のニーズからつくり出します。

エフェクチュエーションが「資源や関係性」から出発するのに対し、デザイン思考は「ユーザーの視点」から出発する点に違いがあります。両者はアプローチの方向が異なるものの、共創や試行錯誤、仮説の柔軟性などの価値観には通じるものがあります。

インテグレーティブ・シンキング(統合思考)

対立する2つのアイデアや価値観を「どちらかに寄せる」のではなく、統合してより高い次元の解決策を導こうとする思考法です。矛盾を解消するのではなく、矛盾の“緊張感”を受け入れ、そこから創造的な打開策を見つけることを重視します。

計画と即興、予測と偶然、内部資源と外部関係など、エフェクチュエーションが内包する要素の一部は、この統合的な発想と相性が良く、組み合わせて使うことで思考の広がりが生まれます。

ロジカルシンキング

論理の筋道をたどって思考を整理し、再現性と納得性の高い結論を導き出すための基本的なフレームです。MECEやピラミッド構造など、構造化を通じて問題解決力を高めるための方法論として多くの現場で用いられています。

ロジカルシンキングは、エフェクチュエーションのような“柔らかい思考”と対比されがちですが、実際には両立可能です。たとえば、「行動の中から得られた仮説を論理的に整理する」「複数の可能性を構造化して優先順位をつける」といった場面では、むしろ補完関係にあります。

ジョブ理論

人が製品やサービスを購入するのは「それが欲しいから」ではなく、「果たしたい“仕事(ジョブ)”があるから」という前提に立つ理論です。顧客の行動や選択の背景にある“進めたいこと”を明らかにすることで、製品の本質的な提供価値を再定義します。

ジョブ理論は、既存の価値ではなく「潜在的な意味や目的」を見出すことに長けており、エフェクチュエーションが実践する「動きながら意味づけを変えていく」構造とも親和性があります。

これらの思考フレームは、それぞれ異なる前提や強みを持っており、どれか一つで完結させることは難しいものです。重要なのは、それぞれの特徴を理解し、自社の目的やフェーズに応じて組み合わせていくことです。

製造業における新市場・用途開発では、技術という出発点、顧客という着地点、そして探索の中で生まれる偶然や問いの連鎖を、どうマネジメントするかが問われます。そのとき、思考方法を使い分けること自体が、実は最も重要な意思決定と言えるかもしれません。

トランスフォーメーション思考(未来人思考、のび太くん思考)

トランスフォーメーション思考は、シンギュラリティ大学(Singularity University)で実践されている、未来起点のイノベーション発想法です。最大の特徴は、未来を“予測”するのではなく、まるで先に未来を“体験したかのように”リアルに想像することから始めるという点にあります。

そして、その体験した未来と「いま」とのあいだにあるギャップを見つけ、そこを埋めるために必要な技術・サービス・仕組みを考えていく――このプロセスを通じて、現実的かつ前向きなイノベーションのタネが生まれていきます。

イメージとしては、未来を知っているのび太くんが、ドラえもんの道具に触れながら「これがあれば、こんなこともできるじゃん!」とひらめくような構造に近いです。

大切なのは、「未来がこうなっている」という仮想の常識を一度インストールしてから、現在を“逆照射”すること。そうすることで、従来の前提や常識では見えてこなかった新しい問いや視点が生まれてきます。

この思考は、少人数のチームで未来像を共に描くところから始まります。たとえば、社会や産業の動向、技術トレンドに触れながら、「自分たちが関わる未来ってこうなっているかもしれない」と対話しながら未来を組み立てていきます。そして、その未来において必要とされるであろう価値や技術を考え、それと今の自社とのギャップに着目することで、次の一手を具体的に描き出していきます。

このプロセスがユニークなのは、発想を個人のセンスや一過性の情熱に依存せず、チーム全員で未来を“共有”することに主眼を置いている点です。

組織で未来像を握ることができれば、そこに向かうアイデアのベクトルも自然と揃います。たとえ途中でうまくいかないことがあっても、共有された未来ビジョンがあるから、失速せずに軌道修正がしやすくなる。それがトランスフォーメーション思考の持つ、実行力の下支えとなります。

製造業においても、「この技術をどう使えるか」ではなく、「未来で当たり前になっている社会の中で、この技術は何を担うか?」という視点を先に描くことで、思考の自由度が大きく変わってきます。

今ある技術の“使い道”を探すのではなく、未来から見て“必要とされる姿”に変換する。この逆算的な再設計こそが、トランスフォーメーション思考の本質です。

リフレーミング

リフレーミングは、「見方を変えることで、意味も変わる」という考え方をベースにした思考技法です。

起きていることや、そこにある課題そのものは変えずに、“フレーム(枠)”=とらえ方・文脈・前提を変えることで、新しい可能性や意味づけを引き出すことを目的としています。

たとえば、「うちはニッチな加工しかできないから、ターゲットが限られる」と捉えるのか、「他では真似できないから、特定分野では唯一無二になれる」と考えるのか。事実は同じでも、意味が変われば打ち手も変わる。これがリフレーミングの力です。

用途開発や新市場探索では、「既存の技術をどう活かすか?」という問いから、「この技術、別の角度で見たらどうなる?」と視点をズラすことで、新しい応用や提案の糸口が見えてくることがあります。

つまり、“正面から見ても開かなかったドアが、横から見たら鍵が見つかった”みたいなことが起こる。そんな瞬間をつくるための思考の道具が、リフレーミングです。

リフレーミングは、エフェクチュエーションの「意味づけを変えて未来をつくる」姿勢や、リサーチベーションの「問いを立て直す」プロセスとも相性がよく、補完的に使える考え方です。

特に、「自社の強みが言語化しにくい」「課題だと思っていたことをどう扱えばいいか分からない」といった場面で、非常に有効です。

エフェクチュエーションのイノベーション事例

株式会社千石:アラジントースター ― パナソニックからの特許譲渡を起点に、技術を再構成した事例

出典:アラジントースタサイト

コーポレートサイト:https://www.sengokujp.co.jp/

アラジントースタサイト:https://aladdin-aic.com/

技術ページ:https://www.sengokujp.co.jp/works/graphite/

記事:https://smbiz.asahi.com/article/14682521

書籍:https://amzn.to/43njMLz

「アラジン」のブランドで知られる千石は、もともと工業用ヒーターや精密機器などを手がける、BtoB中心の製造企業でした。そんな千石が一般消費者向け家電市場で大きく注目を集めたのが、2015年に発売された「アラジングラファイトトースター」です。

この製品に搭載された中核技術である「遠赤グラファイトヒーター」は千石が独自に開発したものではなく、パナソニックが保有していた特許を譲り受けて応用した技術です。もともと別の企業が開発・保有していた技術を、千石が新たな文脈で再構成し、自社製品の差別化要素として活用したという点に、この取り組みの独自性があります。

ここでの判断は、エフェクチュエーションにおける「Bird in Hand(手中の鳥)」の原則に重なります。すでに手元にあるものが、必ずしも自社開発の資産である必要はありません。外部から得た技術であっても、「これを使って何ができるか?」という視点で再解釈することで、それは立派な“手中の資源”として活かされることになります。

千石はアラジントースターを開発する際、大規模な広告投資を行うのではなく、まずは限られた流通網とシンプルなブランド戦略で、絞り込んだ形で販売を開始しました。このように「いま自分たちにできる範囲から始める」という姿勢は、「Affordable Loss(許容可能損失)」の原則とも一致します。

そして結果として、“外はカリッと、中はふわっと”というトーストの焼き上がりに多くの消費者が驚き、SNSや口コミで一気に認知が拡大します。さらに、当時高まりつつあったパン食ブームとタイミングが重なり、ブランドとしての人気は確固たるものになりました。

この事例は、技術やリソースを「どのように得たか」ではなく、「どのように意味づけて使ったか」が成果に直結した好例です。他社から譲り受けた特許であっても、それを自社の強みとして再構成し、行動を通じて新たな市場を切り開いていく姿勢は、エフェクチュエーションの考え方を体現しています。

キヤノン株式会社:プリンタ事業 ― “偶然の発見”を価値に変えた着想と行動

出典:キヤノン株式会社コーポレートサイトのプリンティング分野の歴史ページ

コーポレートサイト:https://canon.jp/

プリンティング分野の歴史:https://global.canon/ja/intellectual-property/history/printing.html

書籍:https://amzn.to/43tSTa1

現在では世界的なプリンタメーカーとして知られるキヤノンですが、そのインクジェットプリンタ事業の始まりは明確な計画や市場予測に基づいたものではありませんでした。きっかけとなったのはある技術者が偶然目撃したはんだごての熱によってインクが飛ぶという現象でした。

この出来事は、まさに「レモネードの原則」にあたります。想定していなかった現象を、単なるエラーや失敗として片づけるのではなく、「これを印刷に応用できないか」と発想を転換し、技術的な意味づけを与えたのです。そこから社内での検証が始まり、加熱によってインクを噴出させるという独自の方式が開発されていきました。

このプロセスの中で、キヤノンは新しい技術だけでなく、新しい組織体制や人材の組み合わせも取り入れ、開発を推進していきました。このように、「目的が明確になる前に、反応や現象をきっかけにチームが編成されていく」あり方は、クレイジーキルトの原則にも通じます。あらかじめ理想的な人員構成を整えてから始めたのではなく、動きながら関係性やチームが縫い合わされていったのです。

さらに、当初はオフィス向けの用途が中心だったプリンタですが、写真印刷や家庭用途、さらには産業用など、多様な分野への展開が進み、今日の事業の柱へと成長しています。これも、Pilot in the Planeの原則に通じる部分があります。市場環境を完全に予測することなく、自社の行動と選択によって未来を切り拓いていくというスタンスが、技術の応用範囲を広げ、事業全体を進化させてきたのです。

加えて、最初の動き出しにおいては、プリンタ事業が即座に利益を生むとは限らず、大規模投資を前提にするのではなく、段階的に市場性を見定めながら進められた点も、Affordable Lossの原則に通じます。つまり、「失敗しても許容できる範囲で試してみる」ことで、偶然の発見を大きな成果へとつなげたのです。

キヤノンのプリンタ開発は、明確な目的があって進められたのではなく、「起きた現象」から可能性を見出し、「あるもので始めて、動きながら方向性を決める」という、エフェクチュエーションの原則に沿った意思決定の積み重ねで形づくられてきました。大手メーカーであっても、不確実性を前提とした柔軟な動きが新しい事業を生むことを示す、好例だといえるでしょう。

ソニー株式会社:ウォークマン ― 「市場がない」から始まった未来の常識

出典:ソニー株式会社コーポレートサイトの沿革ページ

コーポレートサイト:https://www.sony.com/ja/

沿革:https://www.sony.com/ja/SonyInfo/CorporateInfo/History/company/

書籍:https://amzn.to/4kjTC30

ソニーが1979年に発売した初代ウォークマンは、今日の音楽の聴き方を根本から変えた製品として知られています。しかしその誕生は、明確な市場ニーズや大規模な事業計画から生まれたわけではなく、むしろ「こんなものが売れるのか?」という社内外の懐疑的な声と隣り合わせの中でスタートしました。

出発点になったのは、当時副社長だった井深大氏が「飛行機の中でも気軽に音楽を聴きたい」という個人的な体験からの着想でした。製品化にあたっては、すでに社内にあったカセットテープレコーダーの技術をベースに、録音機能を取り除き、再生専用とするという方針で開発が進められました。このプロセスはまさに「Bird in Hand(手中の鳥の原則)」に沿ったものです。新たな技術をゼロから生み出したのではなく、既存の技術資産を再構成し、新しい文脈で活用したのです。

また、当初はその価値を社内でも理解されず、「録音もできないプレイヤーが売れるはずがない」という否定的な声も少なくなかったといいます。さらに市場調査をした結果も「不要論」のほうが多かった中、代表の盛田氏が社長の首をかけて販売を始めたのがウォークマンです。そうまずは少量の販売からスタートし、過度な投資を避けつつ様子を見ながら展開を広げていったという点で、「Affordable Loss(許容可能損失の原則)」も体現されています。

実際に発売されると、「音楽を持ち歩く」という新しい体験は若者を中心に大きな反響を呼び、商品は口コミで広がっていきました。結果的にウォークマンは、ポータブル音楽プレイヤーという全く新しい市場カテゴリを創出し、世界中に広がる文化を築くことになります。この展開は、まさに「Pilot in the Plane(飛行機の中のパイロットの原則)」に象徴される考え方と重なります。未来を予測して準備するのではなく、自らの行動によって未来をつくり出したのです。

ウォークマンの成功は、ユーザーのニーズに正確に応えることで生まれたというよりも、“ユーザー自身も気づいていなかった欲求”に対して、動きながら価値をつくり上げていった結果であり、エフェクチュエーションの思考を実践した非常に象徴的な事例です。

荒川技研 株式会社:見せ方を変えることで、“今ある強み”を未来につなげた事例

出典:荒川技研株式会社コーポレートサイト

コーポレートサイト:https://a-giken.co.jp/

テクノポートの事例:https://marketing.techport.co.jp/case/arakawa-giken/

荒川技研工業株式会社は、プラスチック加工に強みを持つ中小製造業です。これまで、アミューズメント業界向けの部品を中心に事業を展開してきましたが、特定の顧客に大きく依存していたため、事業リスクの偏りが顕在化し始めていました。新しい市場を開拓したいという思いはありながらも、「今ある技術をどう使えばよいのか」「どこに向けて発信すれば届くのか」が見えていない状態だったといいます。

そんな中で荒川技研が取り組んだのは、新しい技術を開発するのではなく、既存の加工技術や対応実績を、用途・素材・形状といった軸で整理し、Web上に体系的に公開していくことでした。つまり、「新しいものをつくる」のではなく、「すでに手の中にあるものを見つめ直し、言葉にして見せていく」というアプローチです。

この姿勢は、エフェクチュエーションの基本原則である「Bird in Hand(手中の鳥の原則)」に重なります。自社にすでに存在している資源――設備、技術、ノウハウ、過去の納品実績――をあらためて棚卸しし、それを誰にでも伝わるかたちに変換する。つまり、「技術を変える」のではなく、「技術の見せ方」を変えるという判断です。

実際、この情報発信を始めたことで、これまで接点のなかった業界や企業からの問い合わせが少しずつ増え始めました。検索という入口を通じて、荒川技研の“手中の鳥”が見える化されたことで、新たな市場との接点が自然と広がっていったのです。その結果、以前は1社依存だった顧客構造から脱却し、200社以上との取引実績を持つ体制へと進化しています。

エフェクチュエーションに関するよくある質問(FAQ)

Q1.エフェクチュエーションを使う場合、何から始めればよいですか?

まずは「いま手元にあるもの」を整理することから始めます。

具体的には、自社の技術、社内の人材、これまでの経験、顧客やパートナーとのネットワークなどを洗い出し、それを出発点として使える状態に整えます。その上で、許容できる範囲の予算(=アフォーダブルロス)を設定し、小さく・リーンにスタートするのが基本の進め方です。

Q2.エフェクチュエーションでは、目的や目標の設定は不要ですか?

目的は「不要」ではありませんが、従来のように数値目標をガチガチに決めるのではなく、もっと抽象度の高い方向性を設定するのが特徴です。たとえば、「この技術で新しい業界に関わりたい」「自社の強みが活きるテーマを見つけたい」といった“進む方向”のイメージを持ちつつ、動きながら目的を具体化していきます。

Q3.チームでエフェクチュエーションを活用する場合の注意点はありますか?

あります。エフェクチュエーションはロジカルに目的を逆算するプロセスではないため、チーム全体で「エフェクチュエーションとは何か?」の共通理解が必要です。

特に注意すべきは、上司や決裁者がエフェクチュエーション的な思考に慣れていない場合。現場が柔軟に動こうとしても、上から「なぜ?」「計画は?」と止められてしまうと進みません。マインドセットの共有が何より重要です。

Q4.アフォーダブルロス(許容可能な損失)は、どうやって設定すればよいですか?

「予算は多い方がいいが、使い切る前提ではなく“節約しながら使う”」のが基本です。

たとえばWebサイトを立ち上げる場合、最低限の制作費は必要になります。会社として“この金額なら失敗しても痛くない”というラインを見極めて、その中で試行錯誤を始めます。最初からフルスケールでやらず、小さく始める前提で、予算を使いながら学ぶ姿勢が大切です。

Q5.エフェクチュエーションだけでうまくいきますか?

正直に言って、エフェクチュエーションだけではうまくいきません。

コーゼーション(計画思考)やリサーチベーション(探索思考)など、他の意思決定スタイルと組み合わせて使うことで、ようやく実行力や継続力が生まれます。探索→行動→計画というように、段階ごとに思考法を切り替えるのがポイントです。

また、エフェクチュエーションには忍耐づくよくやり続けるという概念が入っておりません。そのため、上手くいかなかったすぐにレモネードの原則を出してピボットする思考に陥りがちになる可能性があります。そうなると、エフェクチュエーションだけではイノベーションは起きづらくなってしまう可能性もあります。困難なもの達成するためには、リサーチベーションのように赤いベクトルを見つけて、ひらめきを探すようなアプローチも必要です。

Q6.エフェクチュエーションでプロジェクトを進める際、KPIはどう設定すればよいですか?

KPIは従来通りの設計で構いませんが、「KPIに縛られすぎない」ことが重要です。

たとえば、仮説検証を繰り返している段階で数値だけを追いすぎると、本来の探索がゆがむこともあります。KPIは“進捗の印象”をつかむための目安として使い、柔軟に見直す前提で設計するのがおすすめです。

Q7.プロジェクトにはどれくらいの期間が必要ですか?

最低でも1年程度のスパンを見ておくと安心です。

たとえばWebサイトを軸に展開する場合、制作に約半年、運用・データ取得・検証に約半年。そこまでで一度区切りをつけ、反応を見て再投資するか判断するのが現実的な進め方です。

Q8.テクノポートはエフェクチュエーション思考を取り入れていますか?

はい、プロジェクトによってはエフェクチュエーションの考え方を取り入れて実行しています。

ただし、状況や業種に応じてコーゼーションやリサーチベーションなど他の思考法と組み合わせることも多く、クライアントの状況に応じて柔軟に設計しています。

Q9.エフェクチュエーションはどの業界・業種でも使えますか?

基本的には不確実性が高い状況(新市場・用途開発・技術転用など)で効果を発揮します。

一方で、既に目的とルートが明確な業務(量産・営業のルーチン化など)では、計画型思考のほうが適しています。「何が起こるか分からない」状況でこそ真価を発揮する思考法です。

Q10.既に事業が動いている中でも、エフェクチュエーションは使えますか?

使えます。たとえば新しいサービスラインを立ち上げたいときや、社内プロジェクトで「ちょっとやってみよう」という実験を始めるときなど、“小さな探索”をするシーンにぴったりの考え方です。

Q11.エフェクチュエーションでは、市場調査をしなくてもいいのでしょうか?

いいえ、市場調査をまったくしないというわけではありません。

ただし、ここでのポイントは「どう調査するか」「調査結果をどう扱うか」という姿勢の違いにあります。エフェクチュエーションでは、選択式のアンケートや定量調査の結果を“そのまま信じる”ことには慎重です。たとえば「需要がない」と出たとしても、「それは“まだ見えていないだけ”ではないか?」と疑う視点を持っています。

起業家はしばしば「市場調査を重要視しない」と言われがちですが、実は彼ら自身が“自分を顧客の代表”として市場性を直感的に判断しているとも言えます。たとえば、ソニーのウォークマン。発売前の市場調査では「録音できないなら売れない」という否定的な結果が出ていましたが、盛田昭夫氏は「これは売れる」と確信し、発売に踏み切りました。結果はご存じの通り、大成功です。

また、ダイソンの掃除機も同じです。ゴミが見える透明な構造に対し、「汚らしいから不透明にすべき」という社内意見があったにも関わらず、ジェームズ・ダイソン氏は「ゴミが見えることで“吸えている実感”が得られる」と判断し、そのまま販売してヒットにつながりました。

つまり、「調査をしない」のではなく、「調査の結果に支配されない」のがエフェクチュエーション的な姿勢です。

実際には、最終的に買ってくれるユーザー(最終需要家)がいなければ製品は売れません。ですから、どんな起業家も必ず“誰が買うのか”を想定しています。ただし、その想定が一般的な市場調査とズレていたとき、「感覚のほうを信じる」というスタンスを取ることが多いのです。要するに、「市場調査はしない」のではなく、「自分自身をひとつの調査ツールとして使っている」というのが実態に近い考え方です。

Q12.エフェクチュエーションは感覚的なものなのでしょうか?

いいえ、エフェクチュエーションは単なる感覚論ではありません。

提唱者であるサラス・サラスバシー氏は、これは再現可能な「ロジック(論理)」であり、他者が“真似できる意思決定のパターン”として体系化されたものだとしています。とはいえ、実際の判断の中には直感や経験に基づく部分もあるため、どうしても個人の感覚やセンスが影響しやすい側面はあります。

ただ、それはエフェクチュエーションに限った話ではなく、コーゼーション(計画型)の判断においても、同じように“人によって差が出る”のは避けられません。

重要なのは、「感覚かロジックか」ではなく、どのように意思決定の軸を持ち、行動とフィードバックの循環を組めるかどうかです。

参考資料(15冊)

用途開発や新市場開拓のご相談は、テクノポートにお任せください

ここまでご紹介してきたように、新たな市場を切り拓いたり、自社技術の用途を拡張したりする取り組みには、「特別な発明」よりも、「今ある技術の見直し」や「動きながら形づくっていく柔軟さ」が重要になります。そして、その動きを支えるためには、客観的な視点・言語化の工夫・社外との接点づくりといった、いわば“見せ方”と“伝え方”の設計が欠かせません。

テクノポートでは、製造業に特化したマーケティング支援を通じて、多くの中小企業様の用途開発・市場開拓をお手伝いしてきました。貴社の技術や強みを、まだ見ぬ市場にどう届けるか。どのような切り口で、誰に伝えるか。その可能性を一緒に探り、形にしていく伴走支援が私たちの役割です。

新しい一歩を踏み出したいとお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。“まだ見ぬ価値”を、世の中とつなぐお手伝いをさせていただきます。