中小製造業、とくに受託加工を行う企業にとって、「強みを明確にすること」は競争優位を築くために欠かせません。しかし、いざ「うちの強みは何だろう?」と考えてみると、意外と難しく感じるものです。「特別なことは何もしていない」「どの会社も似たような設備を使っているし…」と悩む経営者の方も多いでしょう。

しかし、強みとは「他社にない特別な技術」だけではありません。自社の得意分野を明確にし、競合とどう違うのかを整理することで、価値のある強みを見つけることができます。今回は、受託加工業が競争優位を築くためのポイントを3つの視点で解説します。

この記事の目次

1. 最初から「強み」を考えると失敗する?

「うちの強みって何だろう?」と最初から考えすぎると、行き詰まることが多いです。そもそも受託加工は、ユーザーの多種多様な要望に柔軟に応えられることが特徴であり、どの会社も似たような設備を使っているため、「他社と違う何か」を見つけるのが難しい業界でもあります。

強みを見つけるより先に「何ができるか」を整理する

ここで大事なのは、会社全体でざっくりと「強み」を考えるのではなく、「何ができるか」を分解してみることです。その上で、それぞれの技術や加工方法がどんなユーザーに価値を提供できるのかを考えます。

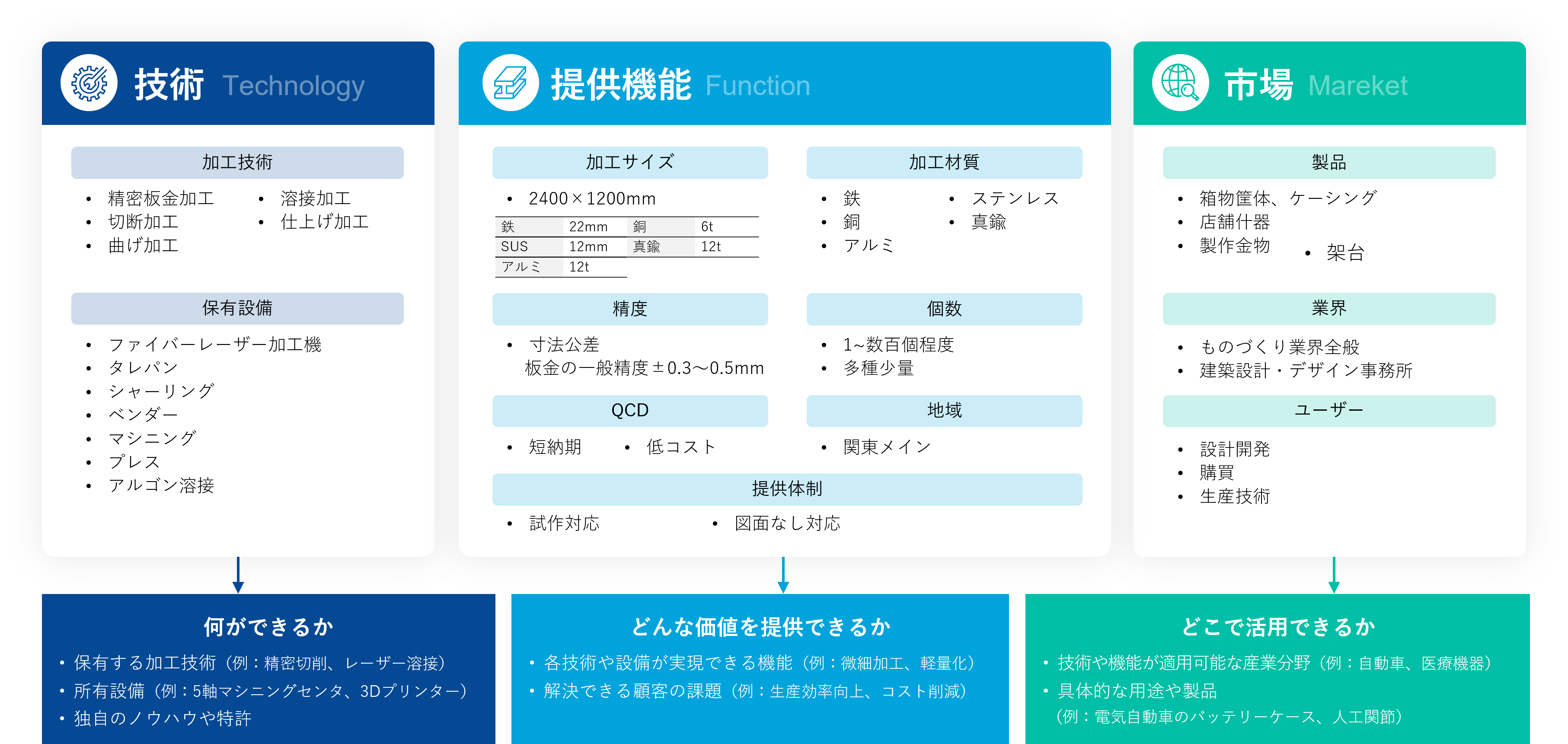

例えば、「高品質で納期を厳守する」といった漠然としたメッセージは、多くの企業が同じように打ち出しているため、ユーザーには響きません。それよりも、企業が持つ技術や設備を切り口ごとに整理し、それぞれに適した顧客に向けてメッセージを発信することが重要です。そのためには、自社の保有資源を整理するための表を作成するとよいでしょう。下記は保有する設備・技術軸、提供できる機能性軸、市場軸にまとめた弊社独自の表です。

自社を多角的な軸で訴求することが重要

自社の技術やサービスを「1つの訴求軸」に絞るのではなく、複数の視点から打ち出すポイントを探すことが重要です。上記の表をベースに訴求する軸をいくつかピックアップしていきます。

- 精密板金なら〇〇

- 真鍮のレーザー加工なら〇〇

- アルミの薄板溶接なら〇〇

- 架台の製作なら〇〇

など、自社の特徴と照らし合わせ、訴求したい軸をピックアップしていきます。

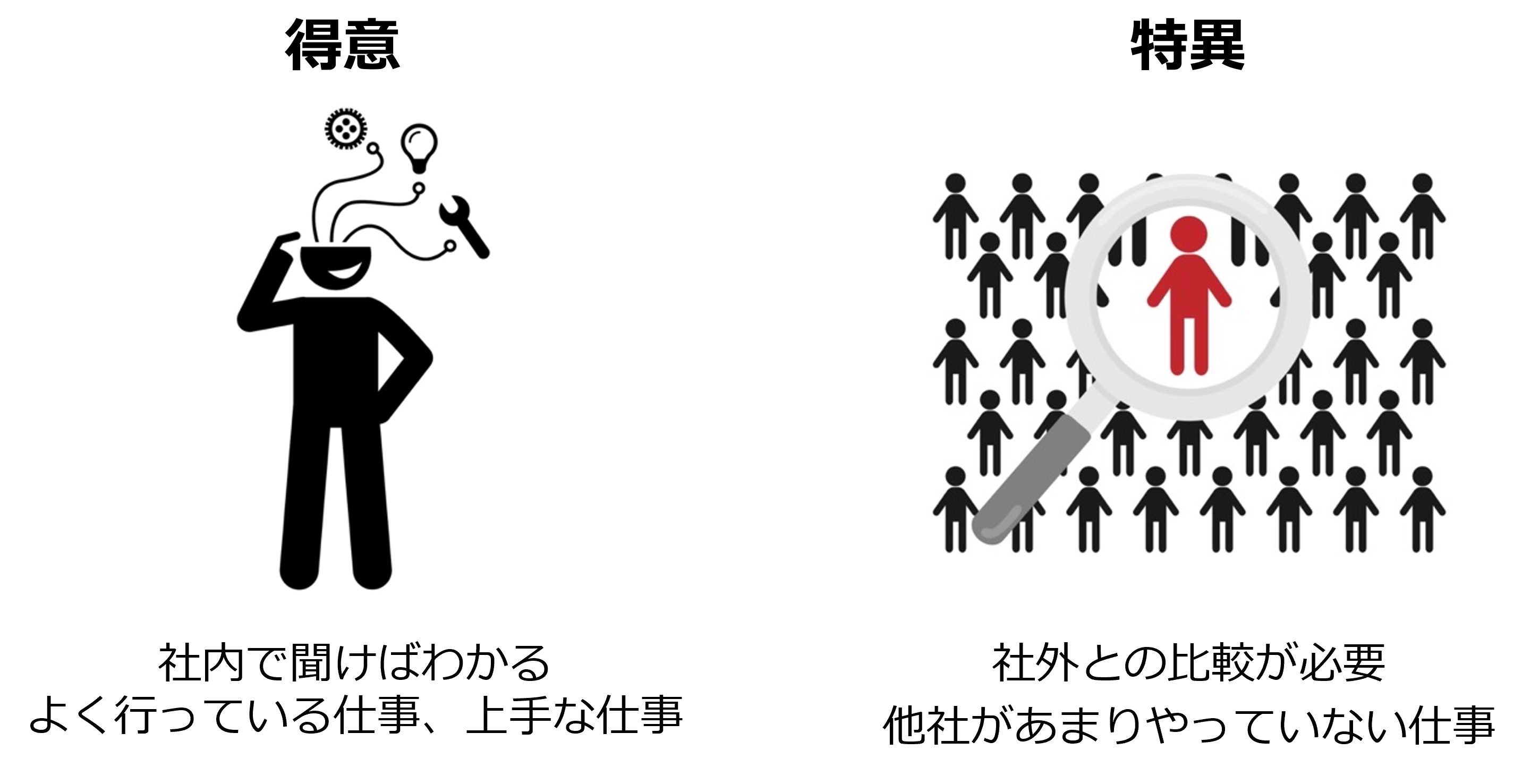

2. 「特異」と「得意」の違いを理解する

強みを考える際に、「得意」と「特異」の違いを明確にすると、自社の価値がより整理しやすくなります。

「得意」=自社が自信を持っていること

得意とは、単純に「うちの会社はこれが上手い!」と言える分野のことです。 例えば、

- 「微細加工が得意」

- 「短納期対応が得意」

- 「大ロット生産が得意」

このように、自社の経験や技術的な強みを表すものが「得意」です。

「特異」=他社にはない独自性

特異とは、「他社があまりやっていない」「他社がやりたがらない」ことを指します。受託加工の世界では、唯一無二の技術を持つことは難しいですが、例えば以下のようなものも「特異性」と言えます。

「競合が少ない素材・分野に特化」

「独自の治具や設備を使い、他社より短時間で加工できる」

「設計段階からのVA/VE提案を得意とし、コストダウンの実績が豊富」

特異性は、技術だけでなく「競争が少ない分野」や「他社がPRしていない」ことを見つけるマーケティング視点からも生み出せます。

「得意」×「特異」で競争優位性を強化する

企業が目指すべきなのは、まず「得意」な分野を持ち、それを突き詰めることで「特異な強み」に昇華させることです。

例えば、

「精密加工×短納期」 → これが両立できるなら、業界内でも特異なポジションを築ける

「難削材加工×試作対応」 → 他社がやりたがらない領域で差別化できる

こうした組み合わせで競争優位性を高めていきます。

3. 競合との差別化ポイントを明確にする方法

「うちの技術はすごい!」と思っていても、競合他社も同じようなことを謳っていたら、差別化にはなりません。では、どうすれば「選ばれる理由」を明確にできるのでしょうか?

① 競合分析を行う

競合との差別化には、他社が何をアピールしているのかを知ることが大切です。具体的には、以下の方法で競合を調査します。

- 競合のホームページやカタログをチェック

- 営業担当者やお客様から競合情報を収集

- 価格帯、リードタイム、加工範囲などを比較

こうした調査を行い、自社が競合に勝っているポイント・劣っているポイントを整理しましょう。

② 差別化の視点を持つ

差別化のために、「お客様が発注先を選ぶ基準」を理解することが大切です。以下のような要素が、競合と比較されたときの決め手になります。

- 品質:製品の精度、仕上がり、品質基準の遵守

- 納期遵守:予定通りの納品、遅延の有無

- コスト:予算内での費用、コストパフォーマンス

- 技術力:加工技術、専門知識、設備の充実度

- 柔軟性:要望変更やトラブル対応への適応力

- 加工実績・技術実現可能な根拠:領域における実績やノウハウ

- コミュニケーション:情報共有、フィードバックの速さ、対応の明確さ

- 安定性・信頼性:長期的に安定した品質やサービスの提供

- 環境対応・社会的責任:環境への配慮や法令遵守

- 複合性(複数の工程・技術対応):複数の工程や技術を一社で依頼できる

- 一貫対応(全工程を通じた対応):初期設計から最終製品まで一貫して任せられる

- まとめて頼める(ワンストップサービス):複数のサービスや製品を一度に依頼できる

- 仕様相談:発注側のニーズに応じた的確な仕様提案やアドバイス

- VA(Value Analysis)提案:機能とコストの最適なバランスを探り、コスト削減を図る

- VE(Value Engineering)提案:設計段階でコスト削減を図りつつ、品質・性能を高める

このように、競合と比べた際に「自社が優れている点」を明確にし、それを訴求軸としてアピールすることで選ばれやすくなります。

まとめ

- 「強み」を考える前に、自社が「何ができるか」を整理することが大切

- 「得意」を突き詰めることで「特異な強み」へと昇華させる

- 競合との差別化には「お客様が選ぶ基準」を意識し、訴求軸を明確にする

自社の強みを再確認し、それを「選ばれる理由」として伝えられるようにすることで、競争が激しい受託加工業界でも確かな競争優位性を築くことができます。