テクノポートの徳山です。当記事では、製造業が自社の既存技術・製品を新規市場へ展開していくための具体的な方法と事例をご紹介します。

関連資料のご案内

\ 無料ダウンロードはこちら /

製造業の新市場開拓に役立つ資料3点セット

ダウンロード

この記事の目次

「新規市場開拓」は、既存技術・製品を活かして新たな市場を探求する方法

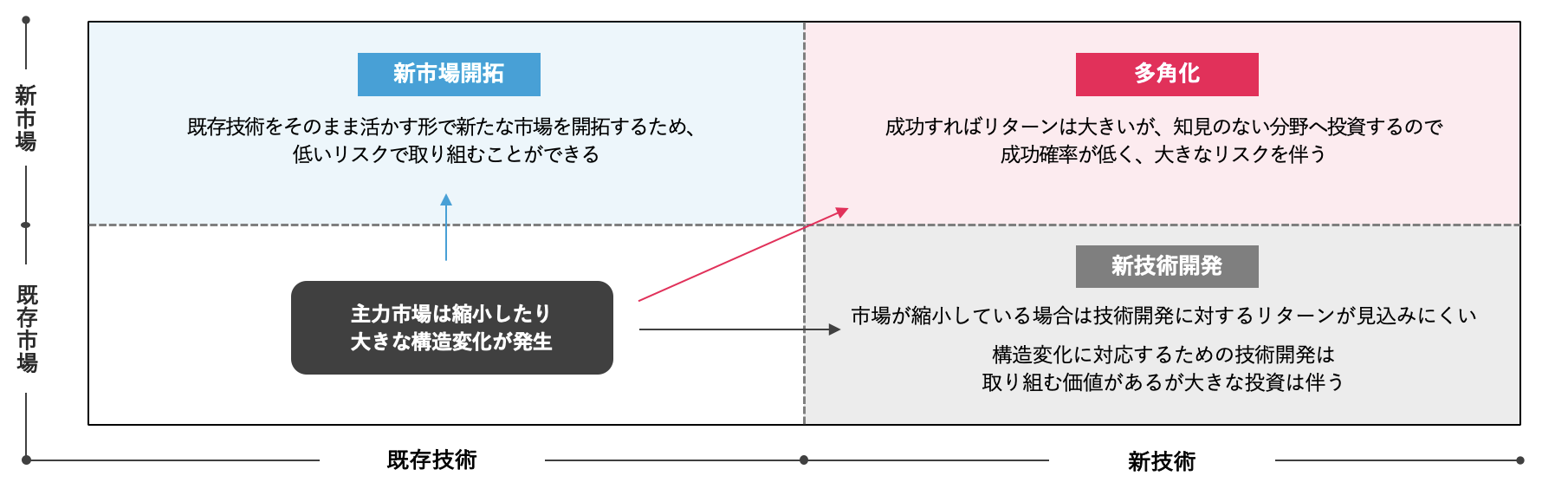

既存市場が縮小している、または大きな構造変化の影響で事業が立ち行かなくなる可能性がある場合、事業を立て直し成長させるための選択肢として「新市場開拓」「新技術開発」「多角化」の3つの方向性が考えられます。その中で「新市場開拓」は、既存技術を活かして新たな市場を探求する方法として、比較的ローリスクで取り組むことができる施策です。

しかし、新市場開拓戦略の課題は、自社技術にニーズがある異業種や分野をどのように特定すればよいか、という点です。特に、特定の業種・分野での仕事を長年行ってきた企業にとって、新たな市場の探求は非常に難しいと感じられることでしょう。Webマーケティングを利用した新市場開拓では、Webを活用して新市場を実現するための戦略を展開します。これにより、異業界・分野(既存市場以外のユーザー)に自社の技術を広く認知させ、興味を持った企業からの問い合わせを促進する仕組み作りを行います。

新規市場開拓を実現した製造業の事例

自社技術を使い新規市場開拓に成功した6社の中小製造業の事例をご紹介します。

株式会社星製作所(精密板金加工業)

出典:株式会社星製作所

出典:株式会社星製作所

精密板金加工業を営んでいる株式会社星製作所は、もともとは社会インフラ関連機器に使用される板金加工を生業としていましたが、リーマンショックを機に仕事量が激減してしまいました。

当時、社長に就任したばかりだった星社長は、状況を打破すべく新規事業として、セミオーダーで板金ケースを発注できる事業を開始し、「板金ケース.com」を立ち上げました。

板金加工技術をIT業界の市場向けに展開

板金ケース.comは、立ち上げてから大きな広告予算を投じることもなく、板金ケースを必要としていたサーバ製造メーカー、SIer、ITベンチャー企業などに支持されるようになりました。

多くの板金加工企業は、図面がないと仕事を受けないケースが多かったり、オンラインでのコミュニケーションに慣れていなかったりすることもあり、普段製造業と仕事をする機会の少ないIT企業にとって、仕事を依頼するハードルが高いものがありました。

そこで、板金ケース.comでは、図面がなくても発注ができるようセミオーダー化、リアルコミュニケーション不要のオンライン完結する仕組みを作ることで、顧客のニーズに強くフィットしました。

川上展開により競争優位性をさらに高める

事業を進める中で、顧客の要望としてフルオーダーの板金ケースを求める声が増えていきます。顧客の多くが設計部門を持たないIT企業だったため、筐体の設計ができず困っていることが分かりました。そこで星社長は、設計機能の内製化を決断します。数名の町工場が設計部門を持つことは大きなリスクを伴いましたが、川上展開により競争優位性をさらに高めることができると考えたのです。

結果、この施策も多くの顧客に受け入れられ、事業拡大に貢献しました。また、筐体設計だけアウトソーシングしたいというニーズに着目し「筐体設計.com」という新サービスの立ち上げにもつながりました。

株式会社富士産業(金属金物製作事業)

出典:株式会社富士産業

出典:株式会社富士産業

株式会社富士産業は、主力としていた鋼材販売業の先行きを危惧し、新規事業として金属加工業へ進出を考えていました。しかし、工業部品の金属加工の分野では本業の顧客とバッティングしてしまう懸念があったため、工業分野以外で自社が進出できそうな分野を模索しました。

その中で、新規事業を推進していた杉本常務が目を付けたのが、他社が仕事を受けたがらない、一般消費者やデザイナーからの仕事です。

金属加工技術を個人・デザイナー向けに展開

Webマーケティングの実施により多くの見込顧客を開拓した杉本常務でしたが、顧客から寄せられる要望は、「図面なしで加工対応してほしい」「金属と皮革を組み合わせた品物を作ってほしい」など、自社だけでは対応できないものばかりでした。

そこで、顧客の要望に何でも応えられるよう、葛飾区という立地をうまく活用し、異業種の町工場ネットワークを構築しました。見込顧客のニーズに提供サービスをフィットさせることで、多くの顧客開拓に成功しました。

当初想定していなかった分野へも市場が広がる

当初ターゲットとしていたのは、一般消費者やデザイナーでした。しかしマーケティングを続けた結果、ホテル、ブティック、お寺、設計事務所、デザイン事務所、大手メーカーといった、さまざまな業種の顧客を獲得することができました。

共通するニーズは、「図面がなくても加工を請け負ってほしい」「異素材でも一社ですべて対応してほしい」「気軽にものづくりを頼める工場を探していた」というものでした。サービスを市場にフィットするよう磨き込んだ結果、共通するニーズを持つ異分野の顧客にまで自然と広がっていったのです。

株式会社アデムカ(発泡スチロール加工業)

出典:株式会社アデムカ

発泡スチロール加工業を営む株式会社アデムカは、鮮魚を運ぶために使われるトロ箱の製造を生業としていました。しかし、時代の流れとともに市場は縮小傾向となり、それに危機感を抱いた澁谷社長は発泡スチロール加工を他の用途へ展開できないかと考えました。

自らの足を使い、用途を探し回った末にたどり着いたのが、企業がイベントや展示会の時に使うオブジェやパネルといった販促品市場への展開でした。

加工機を独自開発するなど優位性を構築

新規参入した市場で発泡スチロール造形を行っている競合他社の多くが、手仕事で造形を行っていました。しかし、見込顧客は発泡スチロールに対し安価に製造ができるイメージを持っていたため、機械化を行いコストを抑える必要がありました。

顧客の要望に応えるために、澁谷社長は3Dの造形物を加工できる機械を独自で開発するとともに、機械を動かすための3Dデータ作成の業務を内製化することで顧客のニーズにフィットさせていきました。当事業は多くの顧客に支持され、今では会社の売上のほとんどを新規事業が稼ぎ出しています。

コロナ禍では工業向け市場にも展開

事業を順調に拡大させていた当社でしたが、コロナ禍に入り状況は一変します。主力としていた販促品の需要が激減したのです。販促品の多くがイベントや展示会で使われるものでしたが、コロナ禍の影響でそのほとんどが自粛となってしまったためです。

危機を脱するために、外部環境に影響を受けづらい工業向けの市場へとターゲットを広げました。具体的には、緩衝材やモックアップ(デザインモデル)、検査治具などといった工業製品です。機転の利いた取組が功を奏し、激減した問い合わせを工業系の問い合わせで埋めることでコロナ禍の危機を乗り越えることができました。

株式会社グリムファクトリー(特殊印刷業)

UVインクジェット、シルクスクリーン印刷、パット印刷、レーザー刻印、工業用塗装などを手掛けるグリムファクトリーは、さまざまな印刷技術を駆使し特殊印刷を行っている会社です。その技術をさらに強化し、金属などのデジタル印刷が剝がれやすい材質に対し、剝がれないデジタル印刷技術(特許取得済み)を開発しました。しかし、技術は確立できたものの、その技術の活かしどころがうまく見つからず、Webを活用することで用途を見つける取り組みをスタートしました。

機能性に着目しさまざまな切り口で訴求

「剝がれない」と一口に言っても、それだけではユーザーへのメリットにはなりません。剝がれやすい材質は何なのか、はがれにくいことでどのようなメリットが生まれるかなど、「剝がれない」という機能性を分解し、Webで訴求できるように組み立てました。また、用途が自社だけでは見つけづらいため、アイディア募集のためのクラウドソーシングも活用しました。

多くの引き合いを獲得し、新たな用途を見出すことに成功

「剝がれづらさ」を対候性の観点から屋外看板の用途に展開したり、高級感のある金属壁画や金属屏風に展開したりするなど、自社だけでは見出すことができなかった用途を機能性軸で訴求することで新たな用途を開発することに成功しています。実績を作ることでさらに訴求力と認知度が高まるため、さらなる売上の拡大が期待できます。

荒川技研株式会社(樹脂切削加工業)

出典:荒川技研株式会社

出典:荒川技研株式会社

試作を主とした樹脂切削加工業の荒川技研は、アミューズメント系の仕事が大半でした。アミューズメント系の案件は下降傾向だったため、新規の顧客開拓は必須で、展示会、商談会、Webなどさまざまな営業に取り組んでいました。

アクリル透明化に可能性を見出す

Webや展示会での顧客の反応から、アクリル透明製品の反応が良いことに気づきました。顧客の求めているのは単に樹脂を切削することだけではなく、切削した樹脂の透明性に興味があり、透明化した樹脂を展示会のモデルや、中に水などを流し流動解析をするなどの用途があることがわかりました。そこで、透明化ニーズのユーザーが気になるであろう「透明度」の数値化、透明化させるために技術の研究などを行い、アクリルなどの透明化できる樹脂ページでの訴求を行いました。その結果、狙ったユーザーからの定期的な引き合いの獲得に成功しました。

樹脂試作・アクリル可視化・特殊材切削など多様な切り口で数多くの顧客を獲得

他にもさまざまなマーケティング施策を立て、Web上でPDCAを回すことでこの10年で数百社の顧客開拓に成功、アミューズメント系の業種に偏っていた売上比率を、多種多様な業種に分散させることができました。今後もさまざまな仮説を立て、新しい切り口を設けるマーケティングの仕組みができているため、多くの引き合いを獲得することが期待できます。

株式会社リソー技研(装置製造業)

」-www.velbond.com_-scaled.jpg)

出典:株式会社リソー技研

産業用機器装置を設計から設置まで一貫して対応できるリソー技研は、特に超音波はんだを得意としています。超音波はんだはセラミックス、難はんだ付け性金属(アルミニウム、モリブテン、 ステンレス等)にも、直接高品質なはんだ付けができる画期的な技術です。当初はこの技術が異素材接合に需要があるだろうと想定していたものの、実際には市場ニーズが薄かったため、新たな用途で活用してもらえるターゲット顧客を模索する必要がありました。

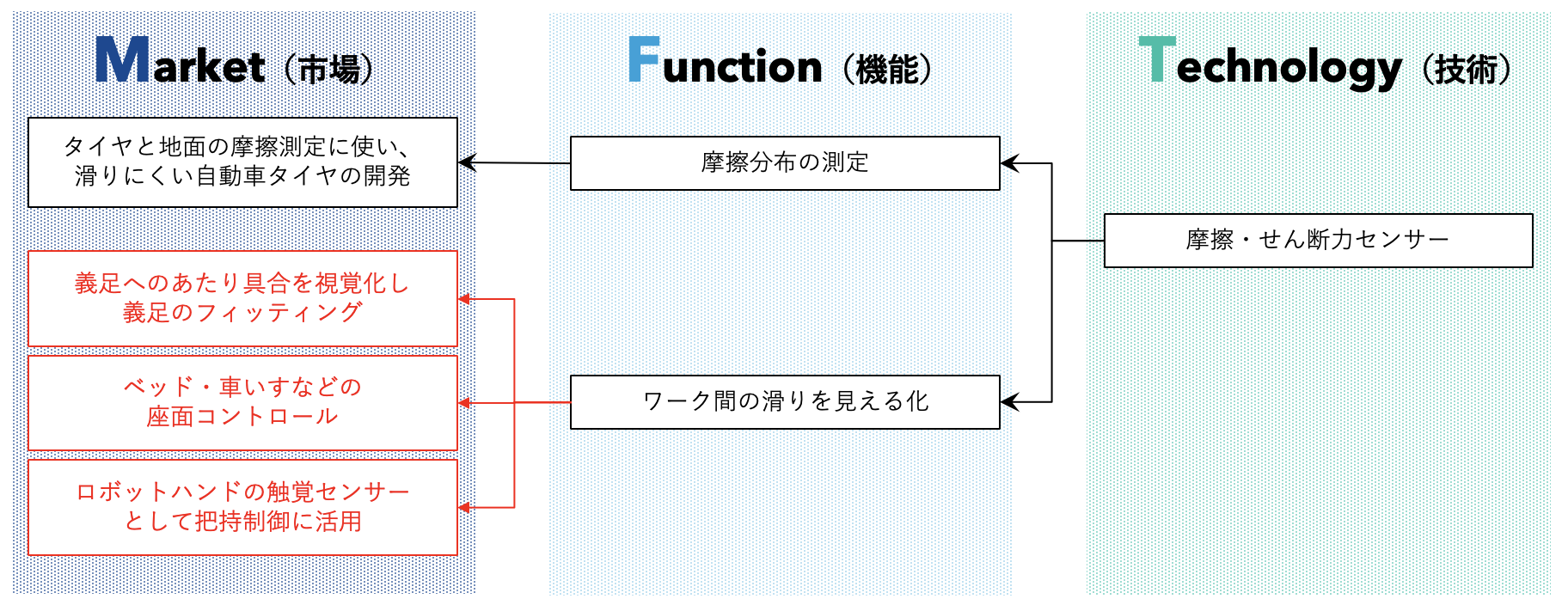

MFTフレームワークとSEOの掛け合わせにより技術課題を発掘

用途を検討する上で活用したのがMFTフレームワークです。超音波はんだ技術を改めて要素分解し、提供できる機能、市場を洗い出すことでどの用途が適しているかを模索していきました。ここで上がってきた候補をもとにSEOなどの施策を約半年続けていると、それまで特に注力していなかった「アルミ系」の分野での検索キーワードからのアクセスが増えていることに気づきました。調べてみるとアルミは融点が低いため、アルミ同士を溶接する際に母材が溶けてしまい、難しいという課題があったのです。

低温接合という新たな切り口で多くの問い合わせを獲得

この課題を踏まえ、「低い温度で接合ができる」といった新たな機能に着目し、「アルミ 接合」「低音接合」をテーマにWebコンテンツを制作したところ、同様の課題を抱える技術者から多くの問い合わせを獲得することとなりました。定期的なアクセス分析により用途仮説を立案し、それをWebコンテンツ(主に技術コラム)に反映して検証したことで、新用途の活路を見出すことができました。

メーカーにおける新規市場開拓

自社製品を持つメーカーの新規市場開拓では、製品開発時の想定用途に縛られやすいという課題が考えられます。特定の市場や用途に向けて設計や品質が最適化されていたり、営業やマーケティング活動もそれに合わせて実施するため、社内意識としても「この製品はこの市場(用途)のもの」と固定観念に囚われるケースがあります。

しかし、自社で気づいていないだけで思わぬ用途で製品が活用できる可能性は十分に考えられます。いきなり市場や用途を考えずに、MFTフレームワークを活用した機能(Function)の分解をしっかりと行うことと、Web上で情報発信を続けていく中で得られるアクセスデータや問い合わせ内容の定期分析、そして狙いとする市場関係者へのヒアリングなども行いながら開拓を進めていくと良いでしょう。

メーカーが新規市場開拓を行う際の具体的な進め方としては以下の通りです。

STEP1:MFTフレームワークを使い製品の用途仮説を検討

事例:摩擦・せん断力センサーの場合

MFTフレームワークを活用し、自社製品の用途仮説を考えていきます。MFTとは、Market(市場)、Function(機能)、Technology(技術)の略で、市場と技術の間にある機能に着目することで、技術の活用が可能な市場を幅広く検討できるフレームワークのことを示します。より多くの情報を整理するために関連部署で力を合わせて行うとよいです。ここで作成した「技術MAP」を補完し、随時更新していくことが重要となります。

MFTフレームワークの詳細について知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

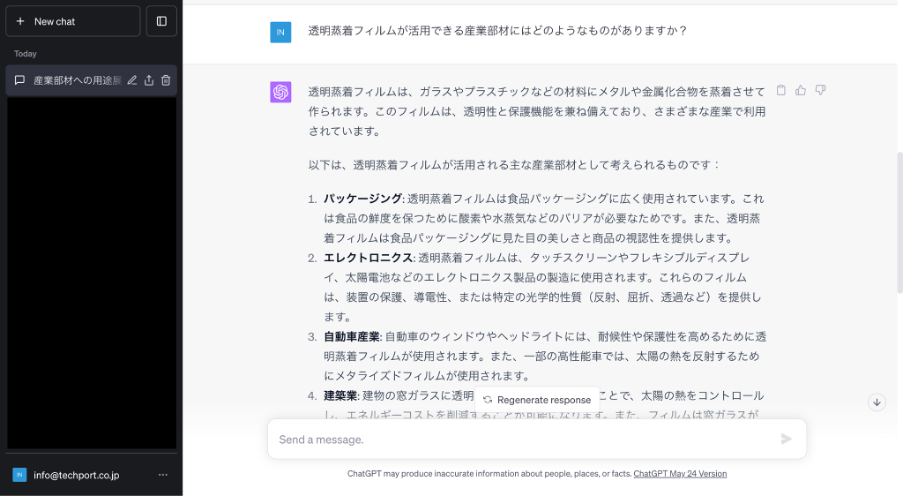

なお最近では、ChatGPTで壁打ちしながら進めることをおすすめします。

- 〇〇技術の活用が期待できる用途にどのようなものがあるか?

- 〇〇技術の競合技術にはどのようなものがあるか?

- 〇〇技術が持つ機能にはどのようなものがあるか?

などといった質問を投げかけながらMFTフレームワークを埋めると効率的です。

STEP2:技術者の検索行動を仮定し対策キーワードを調査・選定

自社で展開できそうな用途が定まれば、それに関連する内容で技術者に見つけてもらえるように集客対策を行います。具体的にはSEOを実施することで、技術者が課題や用途、技術名で検索をかけたときに自社サイトを見てもらえるよう誘導する形をおすすめします。

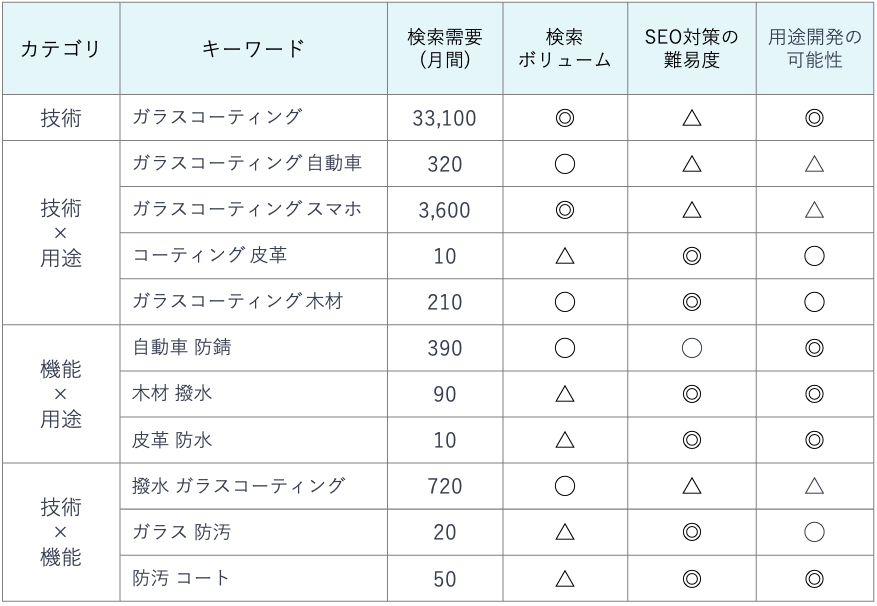

SEOを実施する場合にポイントとなるのは、対策するキーワードの選定です。棚卸しした情報をふまえ、技術者がどのような検索で情報収集をするか仮定しながらキーワード調査を行います。検索需要の大きさ、競合性の高さ、用途開発につながる可能性の高さを総合的に考慮したうえで対策キーワードを策定していきます。

STEP3:製品理解を促進させるためのWebコンテンツの作成

選定したキーワードを軸に、Webコンテンツの企画・制作を進めていきます。ここで最大のポイントとなるのは「異業界(分野)の技術者へわかりやすく伝えること」です。

既に業界や商材理解の深い、社内の人間だけで企画・制作をすると視野が狭くなってしまい、「〇〇は当然の情報だから載せなくて良い」「〇〇はわざわざ書かなくても伝わるだろう」と、必要な情報でも削ぎ落とされてしまう可能性があります。せっかく棚卸ししたMFTの情報も活用しながら、技術・製品を多角的に見てコンテンツを制作していきましょう。

メーカーの新規市場開拓については以下により詳細の内容が記載されたお役立ち資料を用意しておりますので、よろしければご参照ください。

サプライヤー企業(受託加工業)における新規市場開拓

サプライヤー企業(受託加工業)が新規市場開拓をする場合の難しさとして、「自社技術に対するニーズを持つ業界・分野をどのように特定するか」という課題が挙げられます。特定業界で長年取引をされていることにより、他業界の動向やニーズが分からないと悩む企業様が多くいらっしゃいます。

これをアナログ営業で開拓しようとすると、自社技術にニーズがありそうなターゲット顧客の仮説を立て、泥臭くアプローチしていく必要があるため効率が悪くなりますが、Webマーケティングを活用することによって自社技術に興味を持つターゲット顧客からのアプローチが期待でき、迅速に商談に移行することが可能なため、最小限の営業リソースで効率よく進めることが可能です。 サプライヤー企業がWebマーケティングを通じて新規市場開拓を行う際のポイントは以下の3つが挙げられます。

①新市場開拓につながるキーワードをなるべく多く発掘する

新市場開拓を進めるためには、多岐にわたる分野の技術者に自社の技術を知ってもらうことが必要です。技術者が発注先を探す際にWebで検索するキーワードは、その人の専門背景や現在の状況によって大きく異なります。したがって、さまざまな視点からの検索流入にも対応できるWebサイトを構築することで、新たな用途開発のチャンスを増やすことができます。

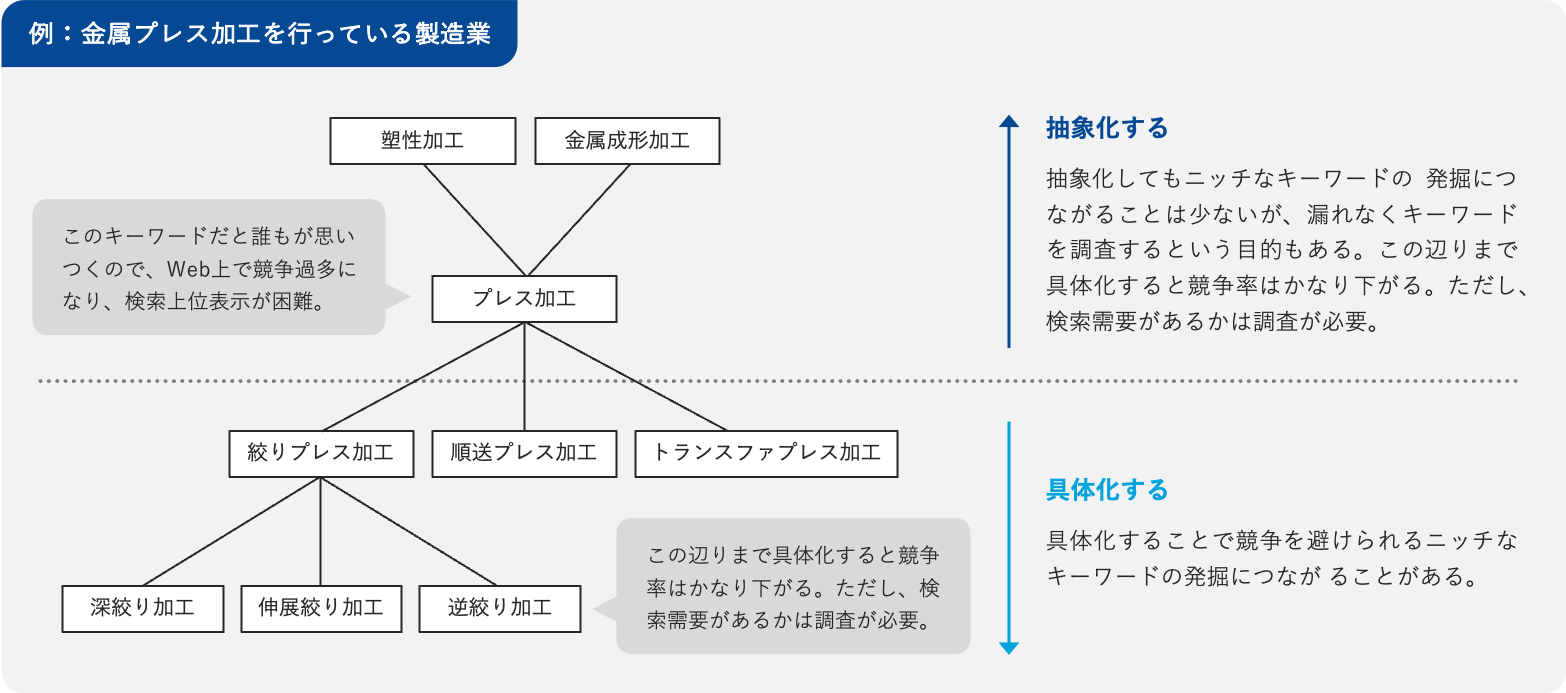

②検索上位対策の難易度が高いキーワードばかりを採用しない

製造業界においても、Webマーケティングを導入する企業が増加しています。その結果、多くの企業がターゲットとする(誰でも思いつく)ようなキーワードは競争が激化し、検索上位表示が難しくなるケースが増えています。しかし一方で、検索需要はあるものの、競合企業がまだ取り組んでいないニッチなキーワードも多数存在します。これらのニッチキーワードを対策キーワードとして採用することで、成功の確率を向上させ、短期間での成果も期待できます。

③検索上位表示を実現するための良質なWebコンテンツを制作する

適切なキーワードを選定したとしても、ユーザーが検索した際に上位に表示されなければ、Webサイトへの訪問者は増えません。ユーザーの検索意図を正確に捉えた質の高いWebコンテンツを作成することで、検索結果での上位表示を実現し、さらに訪問者からの問い合わせも増やすことができます。

以上のポイントを踏まえ、サプライヤー企業が新市場開拓を実現させるための3つのステップをご紹介します。

STEP1:新市場開拓に有望な検索キーワード候補の多角的な収集

Webマーケティングが一般的になる中、競合するWebサイトが増加しており、一般的なキーワードだけでの対策では成果を上げるのが難しくなっています。新市場開拓を目指す場合、多くの人が思いつかないニッチなキーワードの収集が鍵となります。 この「ニッチなキーワード」の探索にはさまざまな手法がありますが、一例として「自社技術の抽象化/具体化を行う」といったアプローチ方法があります。

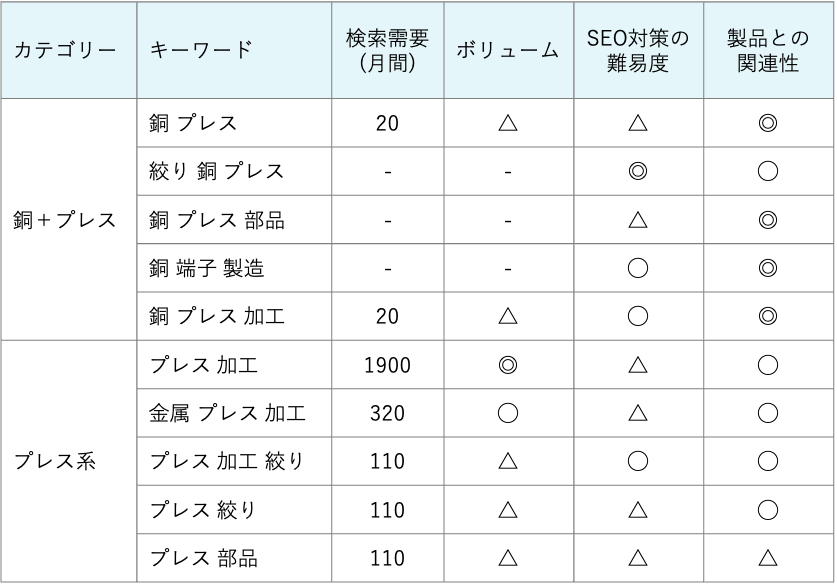

STEP2:自社技術との関連性や競合性を考慮したキーワード選定

多数のキーワード候補をリストアップしたとしても、それらのキーワードが実際に検索されているか、また競合が多いかどうかを確認することが重要です。検索需要や競合性を基に、効果的なキーワードを選定することが求められます。

STEP3:技術者の検索意図に応じた技術コンテンツの作成

適切なキーワードを選定しただけでは、Webサイトへのアクセス増加は期待できません。検索上位表示を目指すためには、単に自社の技術や製品をPRするのではなく、ユーザーの検索意図に応じた質の高いWebコンテンツの作成が不可欠です。

コンテンツ制作事例

- 技術解説記事:自社の技術をピックアップして紹介。技術者にとってのメリットや、性能を示す実験データ、動画等を掲載。

- 技術者インタビュー:製品を開発した自社の技術者へインタビュー。 開発時の課題や、主な特長を技術者観点で直接訴求。

- 用途例紹介記事:想定される用途例を取り上げて紹介。写真素材や実績がまだ無い場合には、自社の試作事例やCAD図を掲載し補完。

以下により詳細の内容が記載されたお役立ち資料を用意しておりますので、よろしければご参照ください。

高まる新市場開拓の必要性:EV化に伴うサプライヤーへのアンケート調査

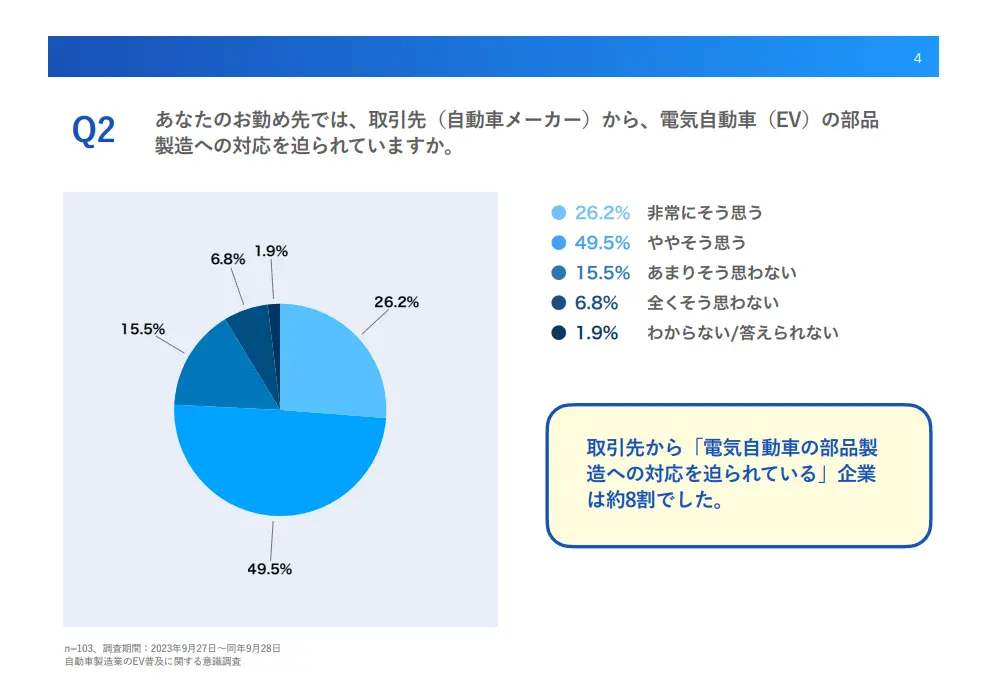

現在、サプライヤーが直面している大きな課題として、自動車のEV化に伴う部品点数の減少が挙げられます。一部抜粋した意識調査をもとに、新市場開拓の必要性について紹介します。

■調査概要

調査概要:自動車製造業のEV普及に関する意識調査

調査方法:IDEATECHが提供するリサーチPR「リサピー®︎」の企画によるインターネット調査

調査期間:2023年9月27日〜同年9月28日

有効回答:自動車部品の製造を行う企業の経営者・役員・経営企画103名

「Q2.あなたのお勤め先では、取引先(自動車メーカー)から、電気自動車(EV)の部品製造への対応を迫られていますか。」(n=103)と質問したところ、「非常にそう思う」が26.2%、「ややそう思う」が49.5%という回答となりました。

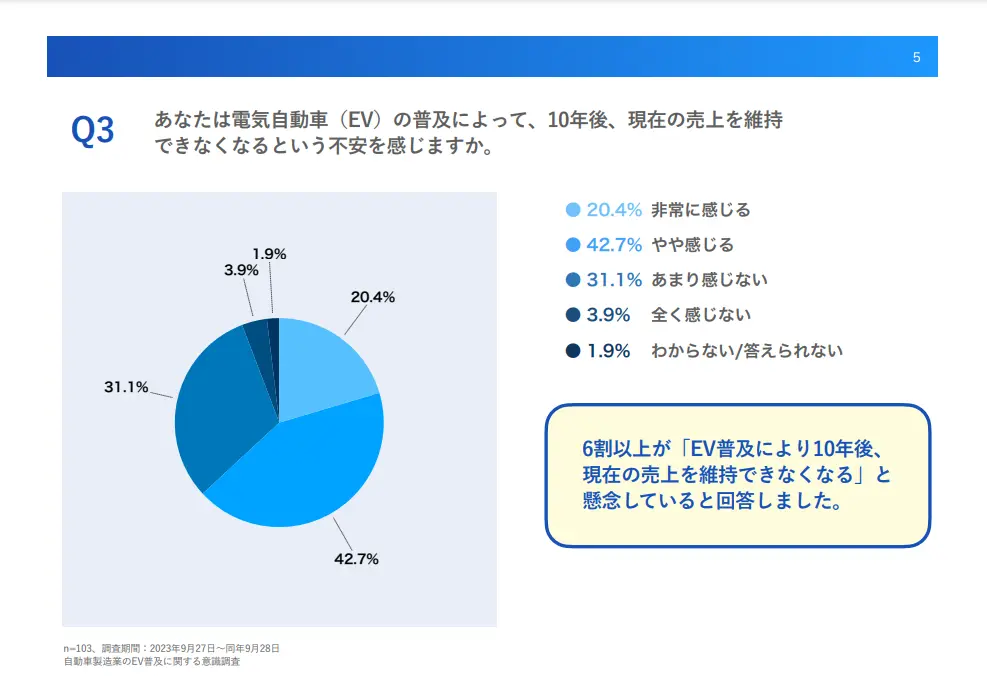

「Q3.あなたは電気自動車(EV)の普及によって、10年後、現在の売上を維持できなくなるという不安を感じますか。」(n=103)と質問したところ、「非常に感じる」が20.4%、「やや感じる」が42.7%という回答となりました。

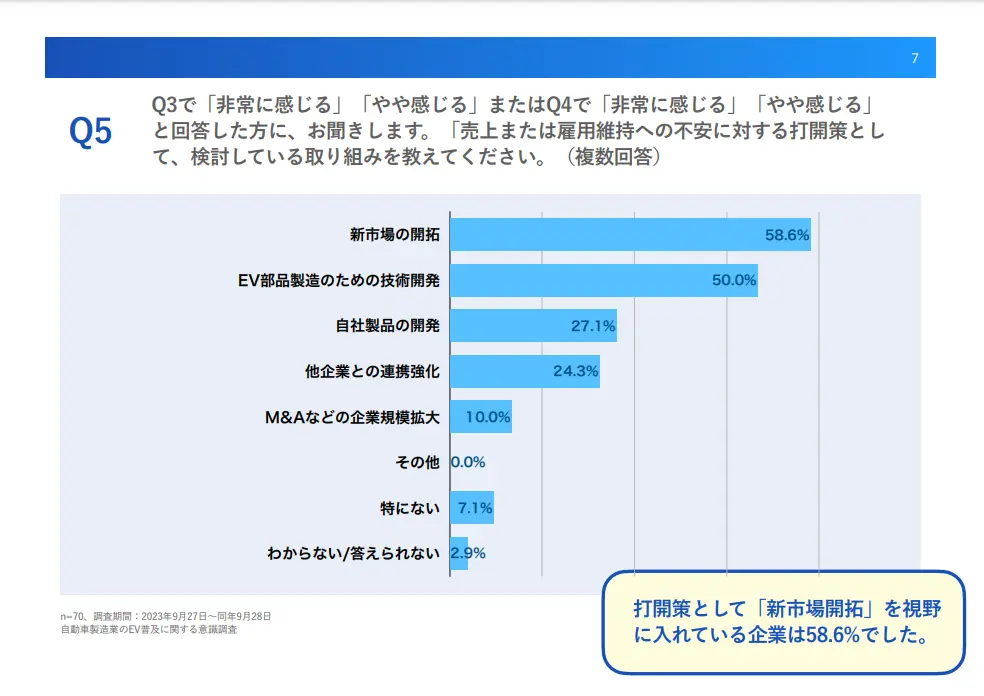

Q3で「非常に感じる」「やや感じる」またはQ4で「非常に感じる」「やや感じる」と回答した方に、「Q5.売上または雇用維持への不安に対する打開策として、検討している取り組みを教えてください。(複数回答)」(n=70)と質問したところ、「新市場の開拓」が58.6%、「EV部品製造のための技術開発」が50.0%、「自社製品の開発」が27.1%という回答となりました。

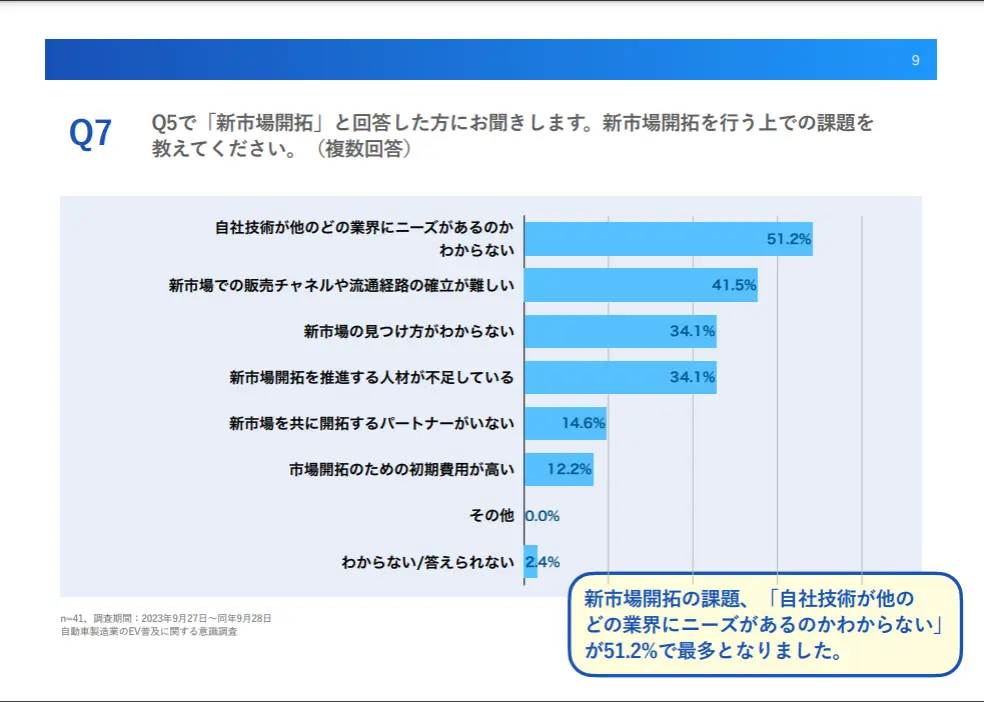

Q5で「新市場開拓」と回答した方に、「Q7.新市場開拓を行う上での課題を教えてください。(複数回答)」(n=41)と質問したところ、「自社技術が他のどの業界にニーズがあるのかわからない」が51.2%、「新市場での販売チャネルや流通経路の確立が難しい」が41.5%という回答となりました。

以上、製造業が新規市場開拓を進めるための手順と事例をご紹介しました。テクノポートでは、製造業の新規市場開拓をデジタルマーケティングにより支援しています。新規市場開拓に課題を抱えている方はお気軽にご相談ください。

関連資料のご案内

\ 無料ダウンロードはこちら /

製造業の新市場開拓に役立つ資料3点セット

ダウンロード

出典:

出典: