今回は、技術の用途開発を行う際に役立つ、特許情報プラットフォームのFタームについて紹介します。

自社の技術の活用用途を見出す際に技術、機能、市場用途を体系化するMFTフレームワークという手法があります。ただ、手法はわかっても、そこに記述すべきアイデアが思い浮かばないという方は多いのではないでしょうか?今回は、そのアイデア出しのヒントとなるFタームの使い方について紹介します。

関連資料のご案内

\ 無料ダウンロードはこちら /

製造業が持つ技術の用途開発役立つ資料3点セット

ダウンロード

この記事の目次

特許情報プラットフォームとは

特許情報プラットフォームは、独立行政法人工業所有権情報・研修館が運営する特許、実用新案、意匠及び商標等の産業財産権関連の工業所有権公報等を無料で検索・照会可能なデータベースです。言わば知の集合体で、この情報をうまく活用することで、様々な情報を得ることができます。しかし、問題なのは情報量が膨大かつ、記載内容が難解であることです。うまく活用するためには、使い方の工夫が必要になります。

自社の用途開発に役立つヒントを得ることが今回の目的です。自社の技術に近い論文を一つひとつ見ればより詳細な分析はできますが、時間がかかるため、もう少し手軽な方法としてFタームを活用します。

Fタームとは(FIとの違い)

Fターム(File Forming Term)は、日本の特許庁が特許を効率的に検索・分析するために開発した分類システムです。特許を 目的、用途、構造などの技術的観点に基づいて細かく分類します。一つの特許に複数のFタームが付与されることがあり、技術を多角的に分析できます。

FIとの違い

似た言葉として「FI」がありますが、目的と用途が違うため、技術の用途開発においてはFタームに焦点を置いて活用するのがよいと言えます。「FI」との違いについては以下の通りです。

| 観点 | FI | Fターム |

| 分類の基準 | 主題(内容) |

技術的観点(目的、用途、構造など)

|

| 付与数 | 1特許に1つ |

1特許に複数付与される可能性あり

|

| 目的 | 特許の主題を明確化 |

技術分析・検索の効率化

|

使い分けのポイント

FI: 主題ごとに特許を分類し、広範囲の調査に向いている。

Fターム: 詳細な技術分析やピンポイントの検索に適している。

このFタームをうまく活用することで、機能性・市場要求・用途などのヒントが得られます。

Fターム活用は用途開発において有用なツール

Fタームがどのような点で有用と言えるかを簡単に解説します。

効率的な特許情報の検索と分析

Fタームは特許を技術的観点ごとに細分化して分類するため、従来の検索方法よりも効率的かつ正確に関連情報を抽出できます。特定の用途や技術分野に特化した特許を容易に見つけられるため、新たな製品開発や技術応用の可能性を迅速に評価できます。

技術テーマの発掘と革新の促進

Fタームを使えば、特定の技術分野における未開拓のニーズや課題を発見しやすくなります。技術の細分化と多角的な分析が可能なため、既存技術を基に新しい用途やテーマを発見し、革新的な製品開発やサービス創出に繋げることができます。

知的財産戦略の強化

競合他社の特許をFタームで分類・分析することで、市場の技術トレンドや特許の隙間(ホワイトスペース)を特定可能です。この情報を活用することで、自社の特許ポートフォリオを効果的に構築し、知財戦略を強化することができます。

産業界との連携の促進(結合促進)

Fタームの技術分類を活用すれば、他社や異業種との技術的共通点や相違点を可視化できます。これにより、新たなコラボレーションの機会を発見しやすくなり、産業界全体での技術結合や用途開発が加速します。

技術の言語化の促進

Fタームを用いた分類作業を通じて、技術の特性や応用可能性が明確になります。これにより、技術内容が整理され、社内外での情報共有や技術説明が容易になります。特に新規用途提案の場では、技術の言語化が用途開発をスムーズに進める鍵となります。

Fタームを活用することで、単なる技術探索に留まらず、用途開発を包括的かつ戦略的に進める土台を作ることが可能です。

Fタームの活用手順

ここからは実際の使い方について説明します。例として塗装に関する用途開発をしたい場合の探し方を紹介します。

①テーマコード一覧情報で自社の技術の該当しそうなFタームを探す

下記のサイトでFタームの一覧が掲載されています。

引用元:https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/bunrui/fi/themecode.html

PDFがたくさん並んでいますが、一つずつ見るのは大変です。少し下の部分に全テーマ文のテーマコード表がエクセルで取得できるリンクがあるので、そこからエクセルをダウンロードして、テキスト検索をします。

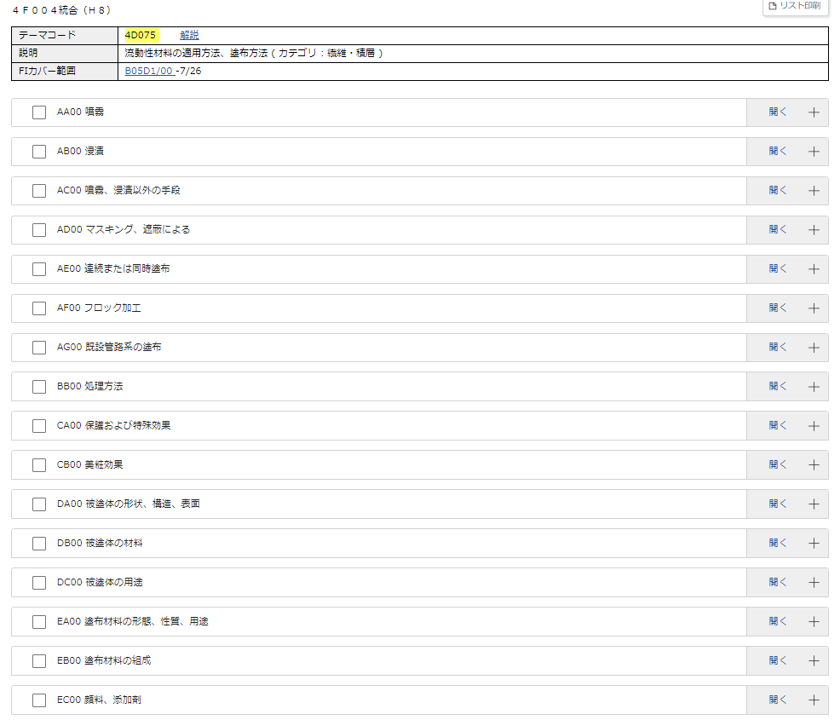

「金属に対する塗装」という区分があり、「4D075」に統合となっているため、「4D075」を確認することで、自社の技術は「4D075」「流動性材料の適用方法、塗布方法」が該当しそうだとわかります。

②特許・実用新案分類照会(PMGS)にてFターム検索

利用サイト

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/p1101

引用元:https://www.j-platpat.inpit.go.jp/p1101

次に、Fタームをクリック、Fタームリストにて分類に先程の「4D075」を入力して照会ボタンをクリックします。

③照会された分類を確認

「照会」をクリックすると、下に照合された内容が表示されます。

引用元:https://www.j-platpat.inpit.go.jp/p1101

Fタームは多様な技術観点(目的、用途、構造、材料、製法、処理操作方法、制御手段等)から細区分しています。

この一つひとつを確認することで、不足していた部分や用途などを考察することが可能になります。

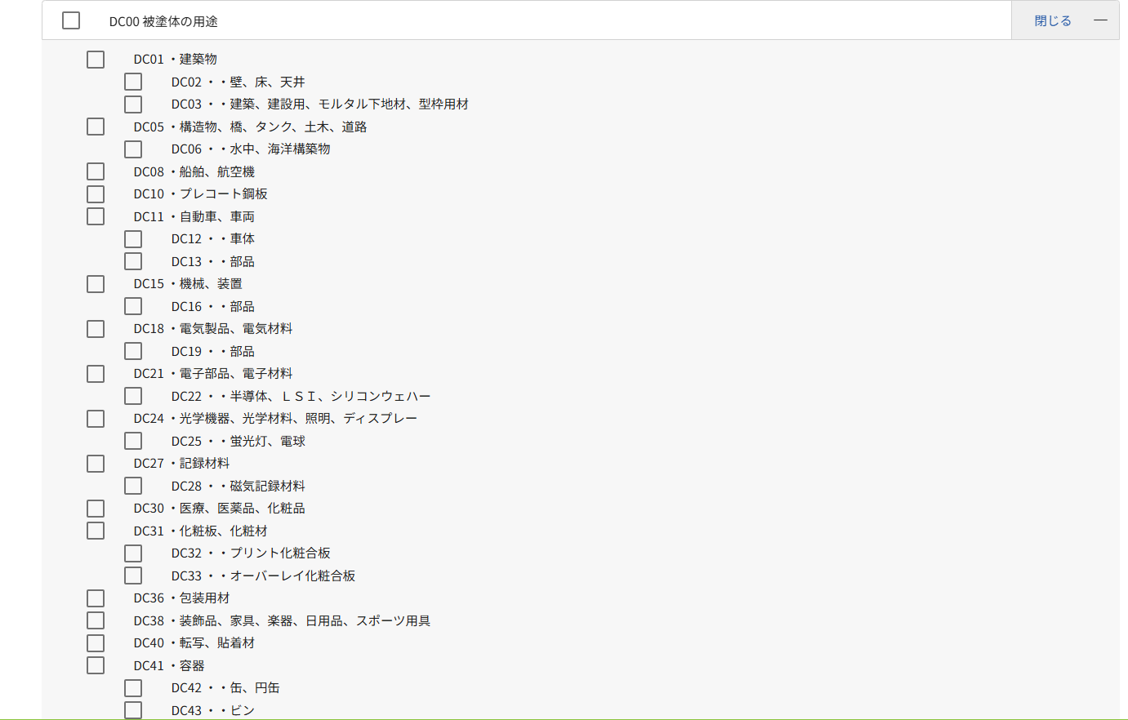

詳しく項目を見たい場合は右側の「開く」をクリックすると、詳細が確認できます。例えば「用途」をクリックすると、用途が一覧で表示されます。ここに入っている内容は特許登録されている情報に紐づけされてできていますので、これが用途のすべてではありませんが、ヒントを得るという目的としては大いに利用が可能です。

引用元:https://www.j-platpat.inpit.go.jp/p1101

技術の用途開発をする際には、保有する技術が持つ機能を多角的な視点で分析することが重要で、Fタームにはその機能性の分類を知るためのヒントが記載されています。特許を調べるためのサイトという認識が強いですが、技術の発展のための分析にも大いに役立つサイトと言えます。

参考にしていただければ幸いです。

関連資料のご案内

\ 無料ダウンロードはこちら /

製造業が持つ技術の用途開発役立つ資料3点セット

ダウンロード