技術マーケティングとは、自社の技術力を活かし、その価値を市場に的確に伝えるための戦略的なマーケティング手法です。特に受託加工業においては、「誰に」「何を」「どのように伝えるか」の3つの軸を明確にし、自社の強みを効果的に訴求することが重要です。

受託加工業では、「自社の強みをどのように打ち出せばよいか分からない」「従来のやり方では成果につながらない」といった課題が多く見られます。これらの課題に対処するためには、ターゲット市場の特性を理解し、効果的なコミュニケーション手段を選定することが求められます。

そこで今回は、具体的なケーススタディを交えながら、樹脂加工業者における技術マーケティングの設計手法と進め方をご紹介します。

この記事の目次

樹脂加工業者のWebマーケティング:ケーススタディ

| 会社名 | テクノポート製作所株式会社(仮想) |

| 従業員 | 20名 |

| 業種 | 樹脂切削の受託加工 |

| 特徴 | 試作・小~中ロット対応 |

ステップ1. なぜWebをやるのか?市場や商流の理解

- 競合が多い:樹脂加工業界というくくりでは数多くの競合が存在する

- 市場が広い:切削加工部品は幅広い業界の製品や機械部品として利用されている

- 差別化しづらい:自社でなければできないという加工技術を持っている会社は稀で、他社でもできる可能性があるものがほとんど

- 業界にこだわりは少ない:この業界の仕事しかうけないというこだわりはなく、自社の設備や技術でできるものであれば対応するという会社が多い

受託型の樹脂切削加工業は、自社製品を持つメーカーとは異なり、顧客からの依頼に基づいて製品を製作するビジネスモデルです。この点で、金属加工の受託業者と共通する業態といえます。最大の課題は「発注のタイミング」をいかに効率的に捉えるかにあります。下記のMonoistに寄稿した記事にて、「メーカーの開発設計者」がどのように受託加工業者を探し、どのような基準で選ぶのかについて、4人の開発設計者に対しインタビュー形式で調査しています。

製造業のマーケティング担当者必見、「サプライヤーの探し方と選定基準」の本音

発注側であるメーカーの開発・設計担当者がWebを活用して情報収集を行うのは、すでに当たり前の行動となっています。したがって、受託加工業者である発注を受ける側も、こうした行動様式に歩調を合わせ、Webを活用して情報を届けることが、受注機会を高めるうえで非常に有効な手段だと言えるでしょう。

ステップ2. 自社の事業内容の整理

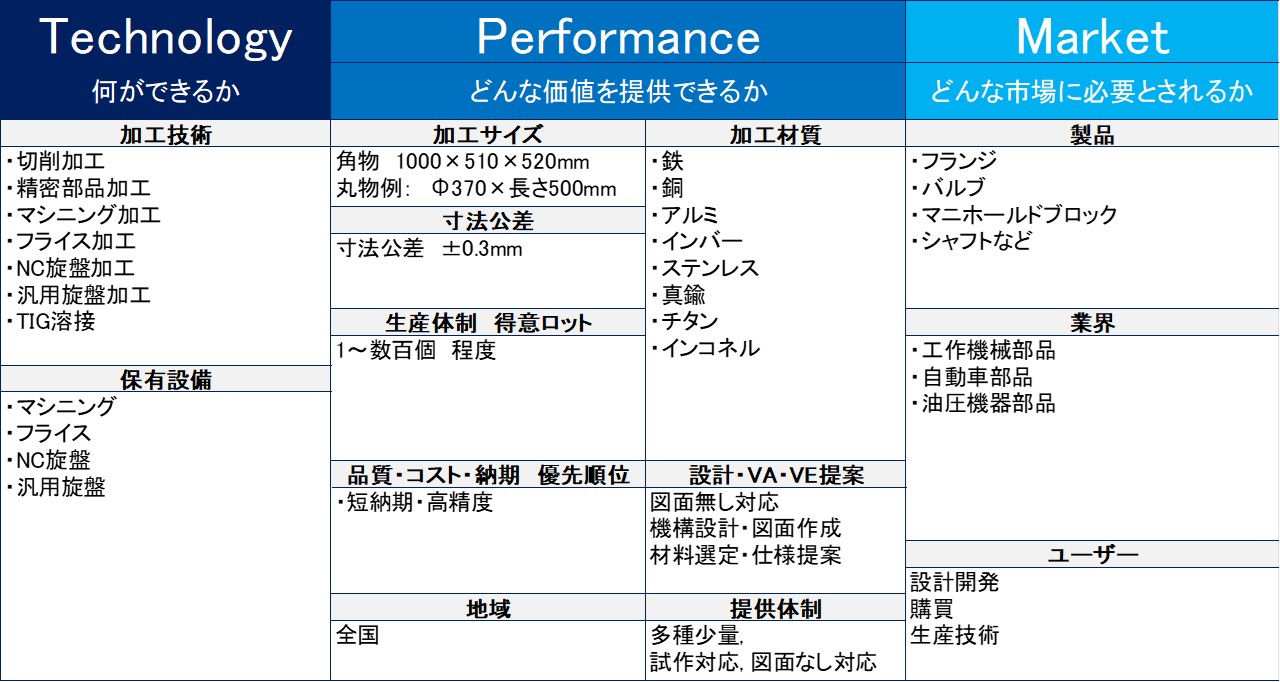

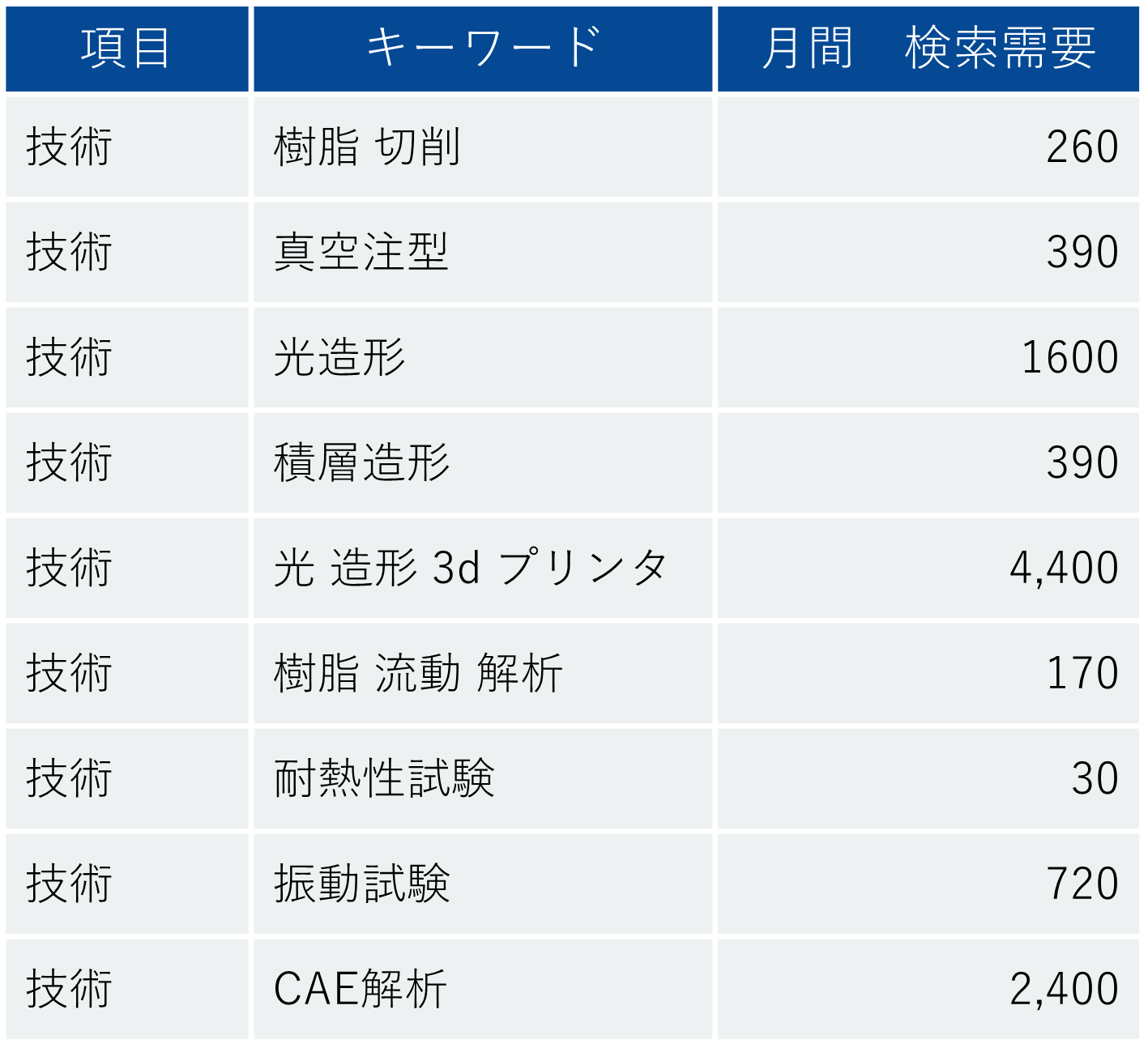

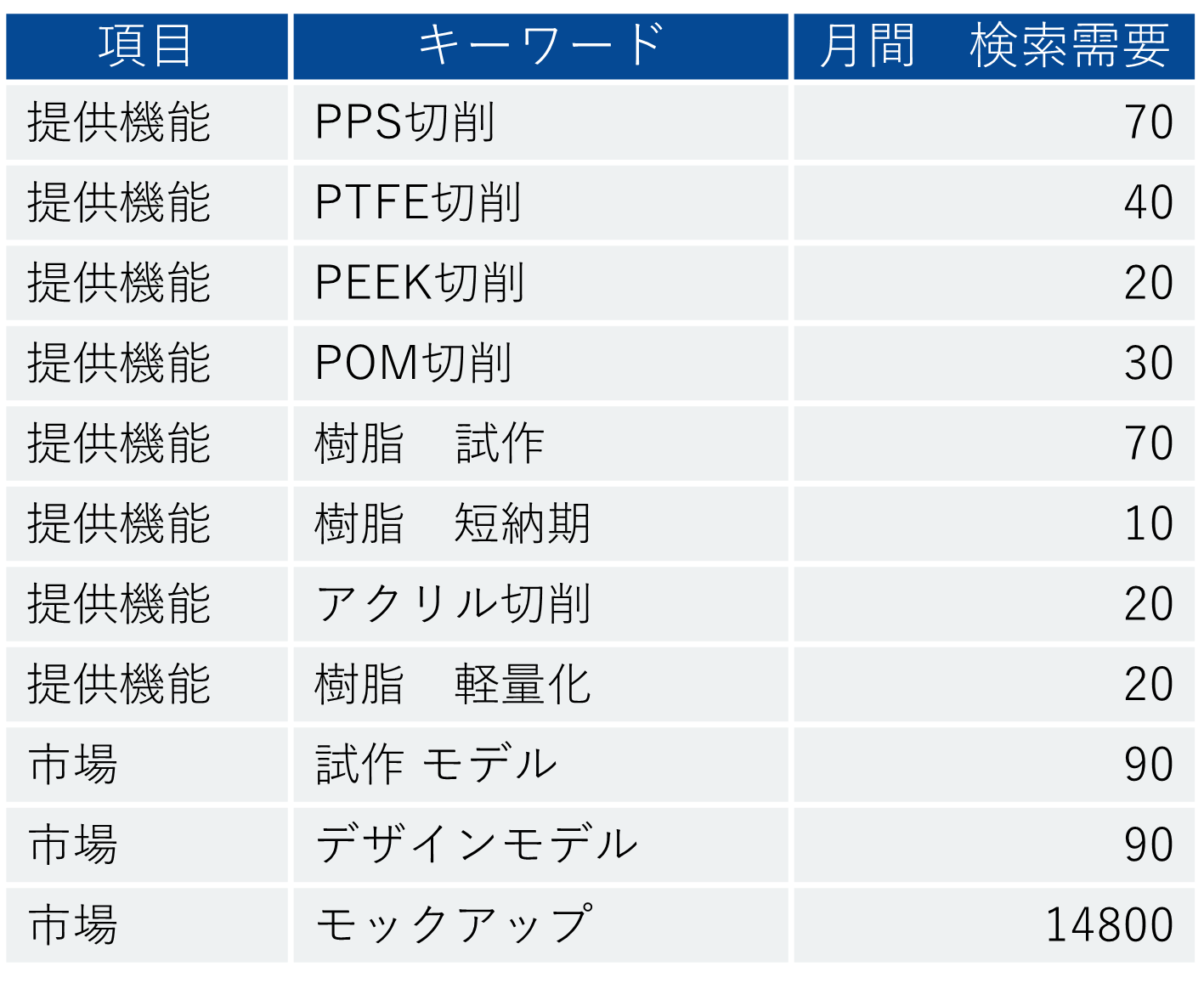

自社の保有する資源を可視化させるために、事業内容の整理を行います。技術・提供価値・マーケットの3つの視点で表を作成します。

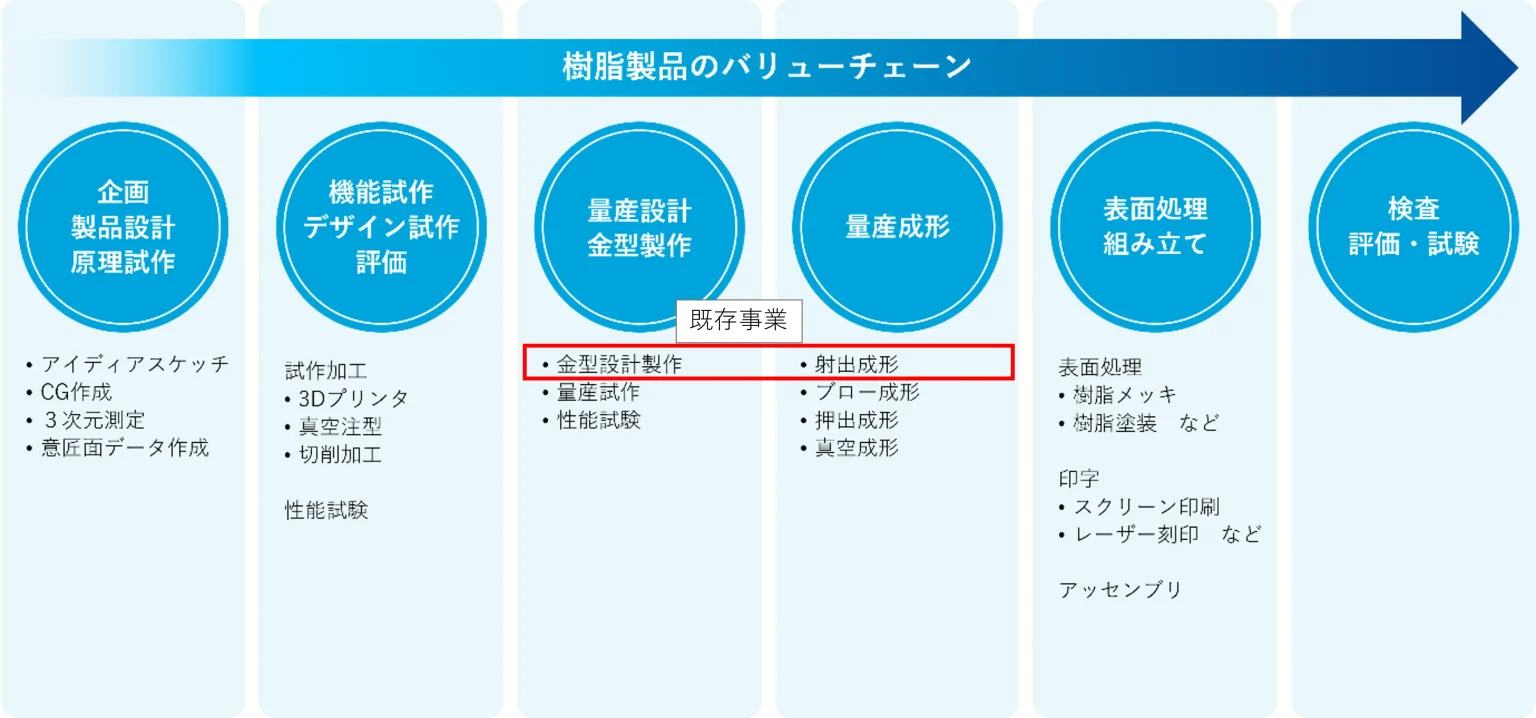

また、樹脂製品開発におけるバリューチェーンを作成することをオススメします。自社の立ち位置を理解し、今後の成長の方向性を探るために非常に役に立ちます。下記は樹脂成形及び金型設計製作をしている会社の例です。

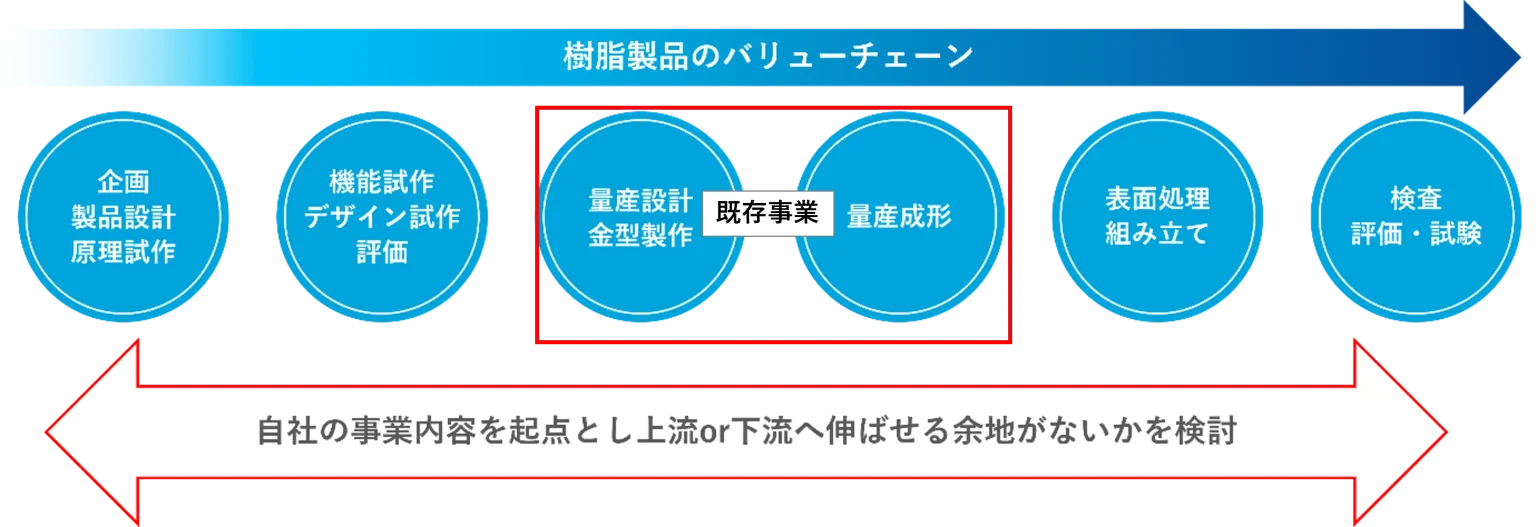

バリューチェーンの基本的な使い方は二つです。上流・下流への伸ばし方と同じ領域でのサービス領域の拡大を検討する方法があります。

上流・下流への拡大検討

現在の自社の立ち位置を起点に、上流(設計・試作)から下流(表面処理・組立・量産)まで、前後の工程への展開を視野に入れることで、より高い付加価値の提供が可能になります。たとえば、量産加工を主力とする企業であれば、試作設計などの上流工程に進出する、あるいは加工後の表面処理や組立といった下流工程まで対応範囲を広げることで、顧客の工程負担を軽減し、選ばれる理由を増やすことができます。

射出成形企業の例:

試作段階からの案件獲得でリードを取る 射出成形企業が量産段階で案件を獲得する場合、すでに仕様が固定されており、価格競争や設計制約に巻き込まれるリスクがあります。一方、試作段階から関わることができれば、顧客と共に仕様を検討しながら、量産への移行もスムーズに進められます。これは結果として、コスト競争を回避しながら、長期的な信頼関係を築くことにもつながります。この戦略を実行するには、試作対応に強いパートナー企業との連携や、自社内での試作設備導入といった体制づくりが必要です。

試作加工業者の例:

量産視点での試作支援と一貫対応による差別化 試作加工業者の中には、量産対応を行っていないケースもあります。この場合、試作段階で製品が問題なくできても、量産フェーズで形状や品質の再設計が必要になることがあります。そこで、量産段階までを見据えた設計支援や、量産委託先との連携体制を構築し、試作から量産までをトータルでサポートできる体制を整えることで、顧客の開発負担を大きく軽減できます。このような一貫対応は、発注者にとって「安心して任せられるパートナー」として選ばれる大きな要因となります。

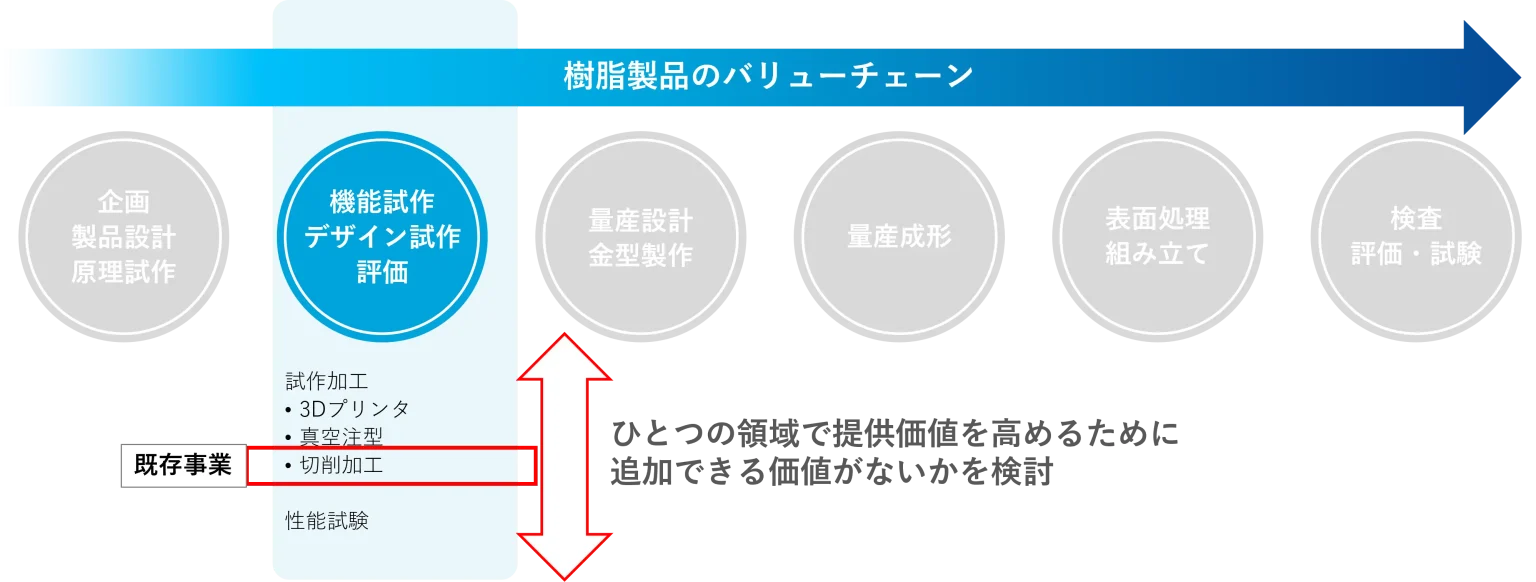

同じ領域でのサービス拡大検討

現在、自社で行っている加工方法は、製品をつくるための数ある手段のうちの一つにすぎません。ユーザーが求める製品に対し、自社の加工手法が最適とは限らないことを認識し、最適な加工方法を提案することでこそ、新たな価値提供が可能になります。こうした考えに基づき、自社の加工の選択肢を広げる戦略が重要となります。 もちろん、自社設備だけでは対応が難しい領域もあるため、外部パートナーや協力工場とのネットワーク構築は不可欠です。

たとえば樹脂試作切削業者の場合、切削加工は試作の有力な手段ではあるものの、他にも光造形、真空注型、3Dプリントなどさまざまな工法があります。製品開発者は、製品の仕様や用途に応じて最適な加工法を探しています。そうした顧客の期待に応えるには、自社の加工技術に固執するのではなく、広い視野で複数の加工手法を理解し、必要に応じて最適な選択肢を提案できることが求められます。 「最高の切削加工品を提供する」という軸は重要ですが、それが目的化してしまうと、顧客が本当に必要とする“最適な試作手段”を見誤るリスクがあります。顧客にとって価値ある選択肢を提示できるかどうか——それが、受託加工業者としての信頼と継続取引につながるカギとなるのです。

ステップ3. Web上での市場調査、競合調査

事業内容の整理をもとに、どのようなキーワードで見られると仕事につながりそうか、リストアップしていきます。その上でキーワードで上位に来ている競合の調査も簡単に調査を行い、自社の事業と該当キーワードとの関連性を考察します。

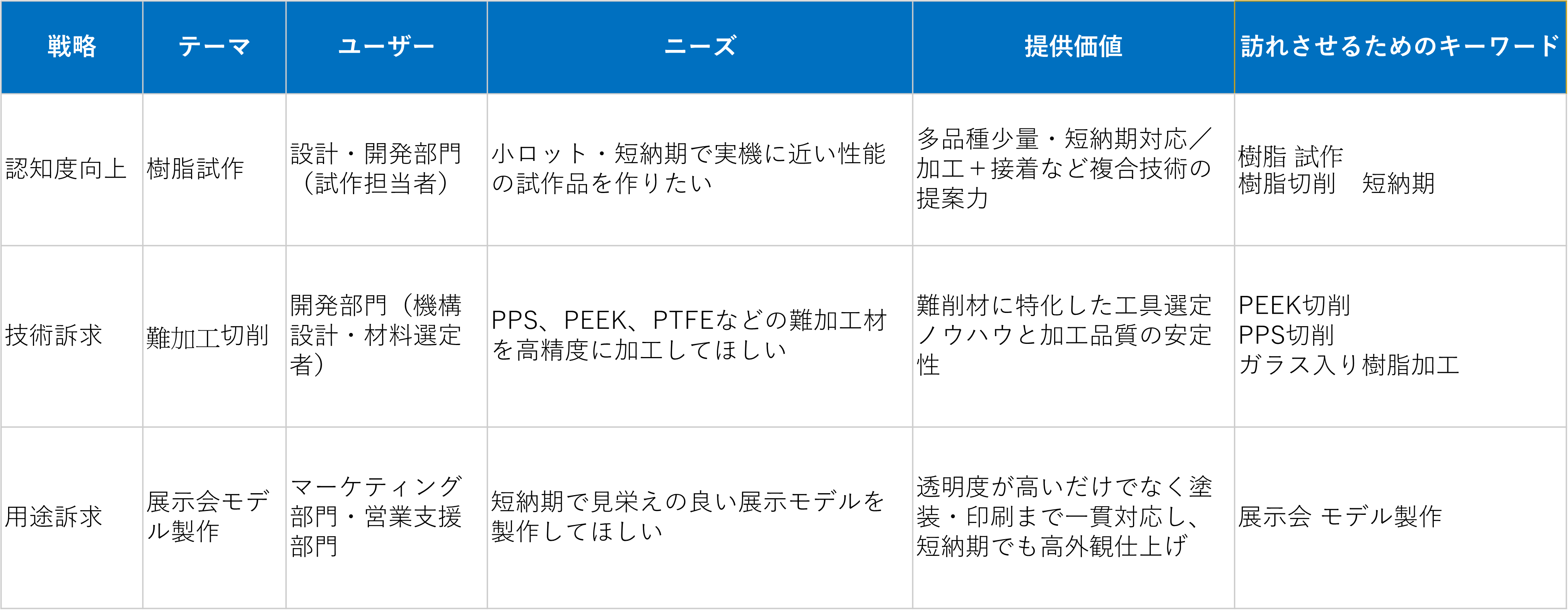

ステップ4. 仮定戦略の策定+対策すべきキーワードの選定

上記のキーワード調査と事業内容の整理から、考えられる戦略の方向性をいくつか策定します。複数の施策を作ること、また、作りこみすぎないことがポイントです。情報が少なく、仮説に基づいた戦略の立案のため、ここに時間を費やす必要はありません。市場に打ち出した後に、ユーザーの反応を見て戦略を作り上げていくほうが効率的です。

以降のステップに関しては以前紹介した金属加工業者のケーススタディと同様ですので、下記を参照ください。

樹脂切削業者の事例を交えながら、Webマーケティングの企画から実行までの流れをご紹介しました。初期段階の戦略立案では、あまり難しく考えすぎず、まずは実行可能な施策から着手することをおすすめします。その上で、得られた成果や課題をもとに戦略を練り直し、より精緻なマーケティング施策へと発展させていくアプローチが効果的です。

のコピー-1-120x120.png)