この記事の目次

想起戦略とは

.png)

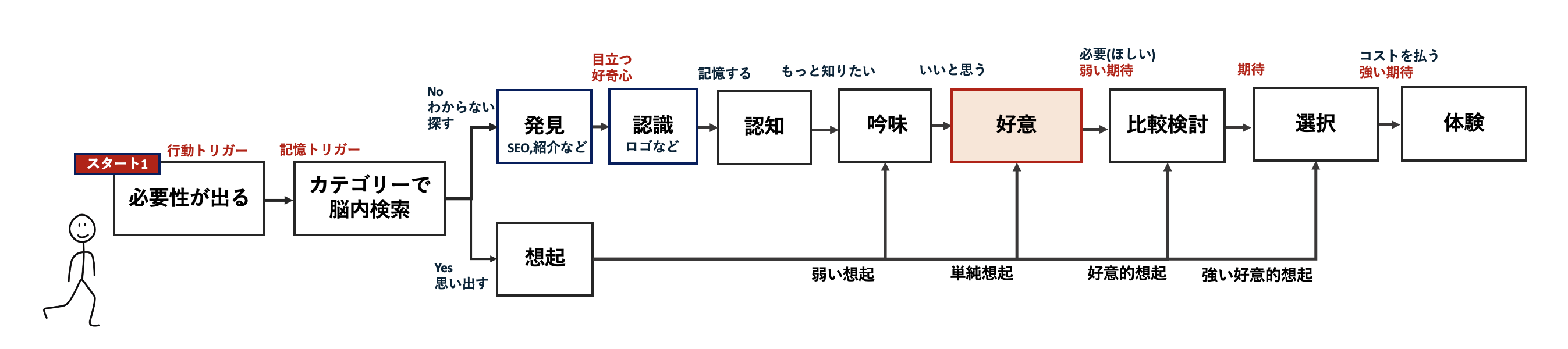

想起戦略(そうきせんりゃく)とは、特定のカテゴリーにおいて、できるだけ多くの人の「第一想起(だいいちそうき)」をとるための戦略のことです。まずは想起の重要性について紹介し、その後想起の詳細について紹介します。

※想起(そうき)とは「思い出すこと」です。マーケティングでは、あるニーズが発生したときに思い出すことを指し、自社の企業を思い出してもらうことが購買において重要とされている。例えば、ハンバーガーを食べたくなったときに、マクドナルドを思い出すことを、マクドナルドを想起したという形で使います。また、想起には2種類、自発的想起、助成想起があり、

自発的想起はヒントなしで思い出すこと(「ハンバーガーといえば?」と聞かれて自分で思い出す)

助成想起はヒントありで思い出すこと(「この中で知っているハンバーガーチェーンは?」と選択肢を見せられて思い出すなど)と区別される。また、よく使われる言葉に「認知」がある。認知は知っているかどうかで、例えばマクドナルドを知っていますか?と聞かれて知っていることを指します。マーケティングでは認知が重要と言われることがありますが、実はそれは間違いで、実際に重要なのは想起です。

第一想起(だいいちそうき)とは消費者に「〇〇といえば?」と聞いたときに、一番最初に出てくるブランドや企業を指します。、第一想起を獲得すると選ばれる確率が格段に上がります。そのため、マーケティングでは第一想起を取ることが重要とされ、意図的に第一想起を取るための戦略を想起戦略と呼びます。

想起の重要性

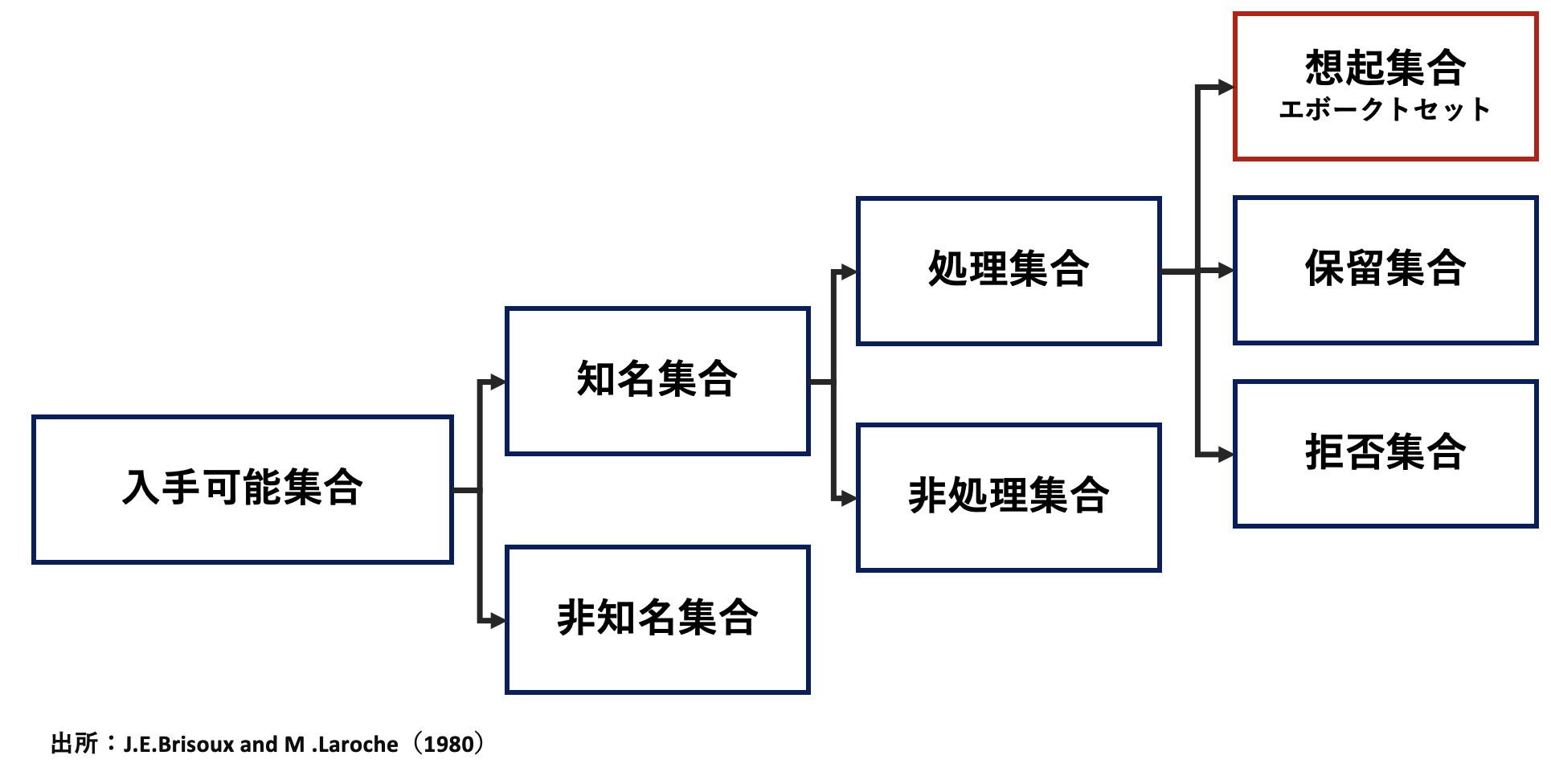

図1 想起集合について

消費者は購入意思決定をするときに、知っているすべてのブランドを検討するわけではなく、実際には「想起集合」と呼ばれる少数の候補だけが頭に浮かびます。研究によると、その数は平均で3ブランド程度と言われています。つまり想起集合に入るというのは、購買の最終候補に入ったことを意味します。

論文はこちら(PDFがダウンロードされます)

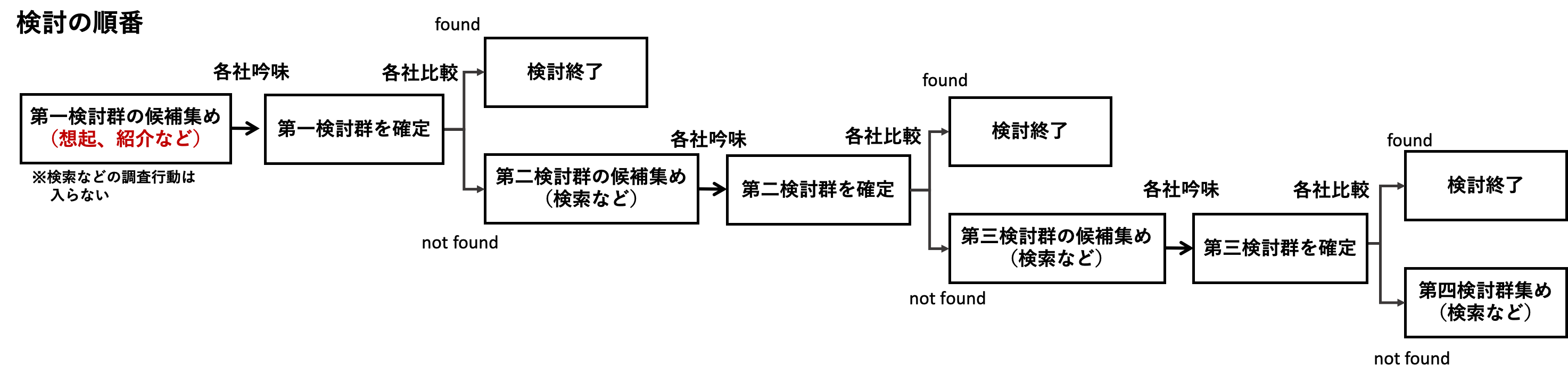

図2 検討の順番

課題解決の方法を検討するときは、まず想起や紹介をきっかけに候補を考えます。それで解決に至らない場合は、検索などを通じて調査を重ね、最終的に課題を解決できる方法や製品、企業を選んでいきます。

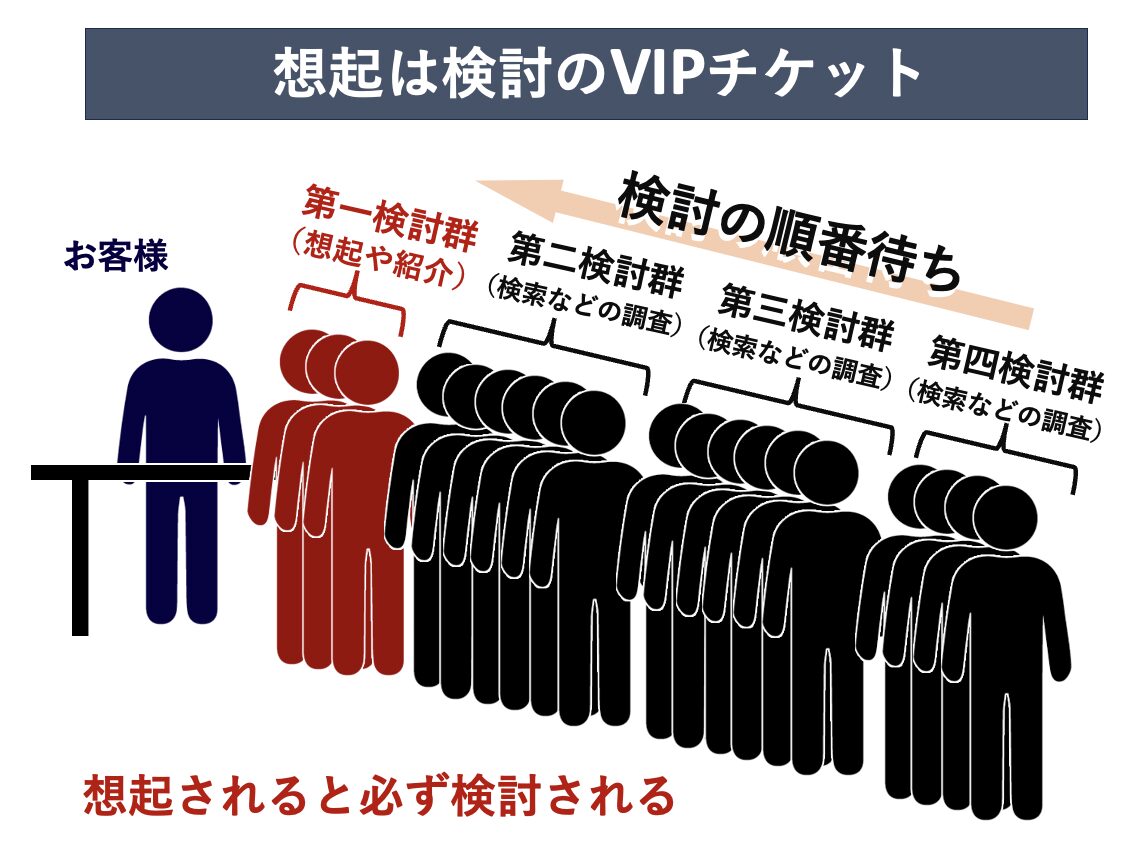

図3 検討における想起のイメージ

これは「図2 検討の順番」をイメージ化したものになります。

つまり、顧客の想起に入ることで購買につながりやすくなるため、意図的に想起を促す戦略を設計することがマーケティングでは重要になります。

想起戦略とは

想起戦略とは、特定のカテゴリーにおいて、できるだけ多くの人の「第一想起」をとるための戦略のことです。お客様が商品やサービスを検討するときに、最初に頭に浮かぶ存在になることを目指します。第一想起に入ることができれば、その後の検討プロセスで必ず比較対象となるため、選ばれる確率は大きく高まります。

ここで大切なのが「カテゴリー」と「想起」という考え方です。カテゴリーとはお客様の頭の中にある検討の枠組みのことです。たとえば、iPhoneは「スマホ」というカテゴリーに、Dysonは「掃除機」というカテゴリーに属しています。お客様はまずカテゴリーを基準に候補を思い浮かべるため、どのカテゴリーで認識されるかが戦略の出発点になります。

一方で、想起とはお客様が検索や調査を始める前に自然に思い浮かべるブランドや企業のことです。特に「第一想起」されることは非常に大きな意味を持ちます。第一想起に入るブランドは必ず検討される一方で、そうでないブランドは調査や比較に頼らざるを得ず、検討リストから外れてしまうリスクがあります。

つまり想起戦略とは、カテゴリーの中で「第一想起」をとり、検討の初期段階で確実に候補に入るための仕組みをつくる取り組みです。第一想起を獲得できれば、そのカテゴリーにおける強固なポジションを築き、競合に左右されにくい優位性を持つことができます。

そして想起を獲得するためのアプローチは一つではありません。大きく分けて次の5つの戦略を組み合わせることで、カテゴリーの中で第一想起を実現していきます。

- 1.既存カテゴリーで戦うポジショニング戦略

- 2.既存カテゴリーから新しいサブカテゴリーを作るサブカテゴリー戦略

- 3.全く新しいカテゴリーを作る新カテゴリー戦略

- 4.カテゴリーから想起してもらうためのブランド戦略

- 5.カテゴリーをできるだけ多くの人に知ってもらうための認知拡大戦

この5つをどう組み合わせ、どこに力点を置くかが企業の想起戦略そのものになります。次章からは、それぞれの戦略について具体的に見ていきます。

1.既存カテゴリーで戦う「ポジショニング戦略」

既存カテゴリーで戦うポジショニング戦略とは、すでに市場で認知されているカテゴリーの中で明確な立ち位置を確立し、第一想起を獲得する方法です。カテゴリーの枠組みはお客様の頭の中に存在しているため認知形成のハードルは低く、「そのカテゴリーといえば?」と考えたときに比較対象としてすぐに思い浮かべてもらえる点が強みになります。

ただし多くの場合には、すでに「カテゴリーチャンピオン」が存在しています。カテゴリーチャンピオンとは、そのカテゴリーにおいて圧倒的に第一想起されやすいブランドや企業のことであり、カテゴリーの代名詞のように語られる存在です。たとえばスマホであればiPhone、検索エンジンであればGoogle、電気掃除機であればDysonが代表的な例です。

カテゴリーチャンピオンは市場のスタンダードとなり、比較対象として必ず名前が挙がります。そのため新規参入者や他ブランドが第一想起を奪うのは非常に困難になります。

とはいえ、カテゴリーチャンピオンが必ずしも不動の地位を持つとは限りません。価格帯やユーザビリティ、デザイン性など、トップがカバーしきれていない領域を突けば差別化のチャンスは十分にありますし、まだ明確なチャンピオンが不在のカテゴリーであれば第一想起を獲得する余地は大きく残されています。

既存カテゴリーの中で第一想起を目指す戦略は、カテゴリーチャンピオンの強さと弱点を見極めることが成功の鍵になるのです。

2.既存カテゴリーから新しいサブカテゴリーを作る「サブカテゴリー戦略」

サブカテゴリー戦略とは、すでに存在しているカテゴリーの中から、新しい評価軸や切り口を打ち出すことで「サブカテゴリー」を生み出し、その中で第一想起をとることを目指す戦略です。既存カテゴリーの認知を土台にしているため、新規市場の開拓に比べて発見されやすく、お客様の理解も得やすいのが特徴です。

代表的な例として、掃除機市場でのDysonがあります。従来の掃除機カテゴリーの中で「吸引力が変わらない」という新しい価値基準を打ち出し、従来の価格・サイズ・デザインといった比較軸とは異なる軸を提示しました。その結果「掃除機」の中でも「高い吸引力」というサブカテゴリーをつくり、そのチャンピオンとして第一想起を獲得しました。

サブカテゴリー戦略の強みは、すでに存在するカテゴリーを基盤にしているため認知の障壁が低いことです。お客様は「掃除機」や「スマホ」といった大カテゴリーをすでに理解しているので、その延長として「コードレス掃除機」や「カメラ機能に強いスマホ」といったサブカテゴリーをすぐに理解できます。

一方で、サブカテゴリーは模倣されやすいという弱点もあります。新しい切り口を見つけても、後発の企業がすぐに追随してきて差別化が薄れてしまう可能性があります。そのため、サブカテゴリーをつくった企業は「サブカテゴリーの第一想起」としてポジションを早期に固め、ブランドの定着を急ぐ必要があります。

中小企業にとってもサブカテゴリー戦略は現実的で有効な方法です。既存カテゴリーの土台があることで、市場に対して新しい価値をわかりやすく提示でき、資金をかけずとも強い印象を残すことが可能です。大カテゴリーの王者と正面から戦うのではなく、新しいサブカテゴリーを打ち出して自分たちのフィールドをつくる。この柔軟さがサブカテゴリー戦略の魅力です。

3.全く新しいカテゴリーを作る「新カテゴリー戦略」

新カテゴリー戦略とは、既存のカテゴリーには属さない全く新しいカテゴリーを市場に生み出し、その第一想起を獲得することを目指す戦略です。市場に新しい枠組みを提示するため、先行者が圧倒的に有利になりやすく、カテゴリーの名前そのものがブランドと同義になるケースも少なくありません。

代表的な例としては、iRobotの「ルンバ」があります。従来の「掃除機」というカテゴリーではなく「ロボット掃除機」という新しいカテゴリーを定義し、その第一想起を独占しました。また、ソニーの「ウォークマン」も同様で、それまで存在しなかった「携帯音楽プレーヤー」というカテゴリーを世に広め、その名前自体がカテゴリー名として使われるようになりました。

新カテゴリー戦略の強みは、競合が存在しない状態から市場をリードできる点にあります。カテゴリーの立ち上げに成功すれば、ブランドがそのカテゴリーの代名詞となり、他社が参入してきても第一想起を独占し続けられる可能性が高いです。

ただし、その難易度は非常に高いのが現実です。新しいカテゴリーはお客様の頭の中に存在していないため、まず「その枠組み自体を理解してもらう」という大きなハードルがあります。認知を広めるための広告や啓蒙活動が欠かせず、多くの場合は莫大なコストがかかります。さらに、生活者にとってのメリットが直感的に伝わらないと、市場に受け入れられず失敗に終わるリスクもあります。

中小企業にとって新カテゴリー戦略は簡単ではありませんが、独自技術や新しい価値提案がある場合には強力な選択肢となります。特に、既存カテゴリーの中では埋もれてしまうような商品やサービスであっても、新しいカテゴリーとして定義し直すことで市場を切り拓ける可能性があります。

新カテゴリー戦略は「市場をつくる戦い」であり、成功すれば圧倒的なブランド優位を築ける一方、失敗すれば大きなコストを抱えるリスクもあるハイリスク・ハイリターンな戦略です。

4.カテゴリーから想起したもらうための「ブランド戦略」

カテゴリーから想起してもらうためのブランド戦略は、想起戦略の中でも特に重要な位置づけになります。ポジショニングやサブカテゴリー、新カテゴリーといった戦略が「どの枠組みで戦うか」を決めるものだとすれば、ブランド戦略はその枠組みの中で「どのように想起されるか」を設計する取り組みです。

第一想起をとるためには、単に商品やサービスを提供するだけでは不十分です。お客様の頭の中に「強く、鮮明に、安定して残るイメージ」を築くことが必要になります。ブランドが強ければカテゴリーを思い浮かべた瞬間に自然と一緒に想起されますが、ブランドが弱ければ検索や比較調査に頼らなければ候補にすら入ってもらえません。

そのためにはいくつかの要素が欠かせません。まず「このカテゴリーといえばこのブランド」という強い連想をつくること。そして、その連想をお客様の記憶に定着させることです。この2つが揃わなければ、第一想起に入り込むことは難しいでしょう。さらに、その連想を支える便益の明確さや、企業としての信念、体験から得られる好意的な印象も、想起の安定性を高める重要な要素になります。

例えばDysonは「掃除機=吸引力」というシンプルかつ強力な連想を築き、それを広告だけでなく製品体験によっても繰り返し強化しました。その結果、掃除機というカテゴリーを思い浮かべると、多くの人が真っ先にDysonを想起するようになっています。

ブランド戦略で重要なのは、カテゴリーとの結びつきを強固にすること、一貫性のあるメッセージで想起を固定すること、そして購買や利用の体験を通じて好意的な記憶を積み重ねていくことです。カテゴリー戦略が「土台」を整えるものだとすれば、ブランド戦略はその上に「想起の旗」を立てる行為だと言えます。

5.カテゴリーをできるだけ多くに人に知ってもらうための「認知拡大戦略」

認知拡大戦略とは、新しく設定したカテゴリーやサブカテゴリーを市場に広め、できるだけ多くの人に知ってもらうための取り組みです。どれだけ優れたポジショニングやユニークなサブカテゴリーをつくっても、認知が広がらなければ存在しないのと同じで、想起の土台にすら乗ることができません。

この戦略が特に重要なのは、先行してカテゴリーを打ち出しても、その存在を十分に認知させられなかったために、後から参入した企業が市場全体に広めてしまい、結果的にカテゴリーチャンピオンの座を奪われるケースが多いからです。つまり、新しいカテゴリーをつくることと、それを広めることはセットで考えなければなりません。

認知拡大の方法は一つではなく、広告や広報活動といった直接的な施策だけでなく、展示会や業界メディアへの露出、ユーザーの口コミや紹介なども効果的です。重要なのは、市場の多くの人がそのカテゴリーの存在を自然に知り、共通の認識として持てる状態をつくることです。

サブカテゴリーや新カテゴリー戦略が「差別化の切り口を見つける」取り組みだとすれば、認知拡大戦略は「その切り口を世の中に広め、当たり前にしていく」段階です。ここをおろそかにすると、せっかくの戦略が後発の競合に奪われてしまうリスクが高まります。逆に言えば、認知拡大に成功することが、想起戦略を実際の成果につなげるための決定打となります。

想起の仕組み

想起には、人の記憶の特徴や心理的な働きが大きく影響しています。その中でも特に重要なのは「強い印象」と「最初の接触」です。

人は一度強い印象を受けたものを優先的に思い出す傾向があります。広告や体験を通じて鮮明に残った情報は、他の情報よりも早く頭の中に浮かび上がりやすくなります。例えば「吸引力が変わらない掃除機」という表現を初めて聞いたときに強烈なイメージが残れば、掃除機というカテゴリーを想起する瞬間に真っ先に思い浮かぶのはそのブランドになります。

もう一つの特徴は「最初に知った情報が基準になる」という現象です。人は新しいカテゴリーや商品に触れたとき、最初に出会ったブランドをそのカテゴリーの代表として記憶する傾向があります。これをいわゆる「刷り込み現象」と呼ぶことができます。一度基準として定着してしまうと、その後に同じカテゴリーに属する商品やサービスを知っても、最初に知ったブランドのイメージが優先されやすいのです。

つまり想起の仕組みは、強い印象を与えることと、最初に認知されることが大きなカギになります。だからこそ「誰よりも早く」「わかりやすく」「強烈に」カテゴリーとブランドを結びつけることが、第一想起を獲得するために不可欠なのです。

想起戦略のメリットとデメリット

既存カテゴリーで戦う場合

既存カテゴリーで戦う場合のメリットは、市場にすでに枠組みが存在しているため、お客様の理解を得やすいことです。カテゴリーそのものを説明する必要がなく、「そのカテゴリーの中でどんな立ち位置か」を伝えるだけで理解してもらえるため、認知形成のハードルは低くなります。さらに、そのカテゴリー自体が大きく成熟していれば、市場規模の恩恵をそのまま受けられる点も大きな利点です。

ただし、ポジションの確立は非常に難しいのも事実です。すでにカテゴリーチャンピオンが存在する場合、そのブランドが第一想起を独占しているため、新規参入者が食い込む余地は小さくなります。とはいえ、一度ポジションを確立できれば、その影響力は非常に強く、長期的な優位性を築くことができます。

そのためのアプローチとして有効なのが「既存カテゴリーを別定義すること」です。従来の強化ポイントとは異なる評価基準を提示することで、新しい立ち位置を作り出すことができます。たとえば「価格」や「性能」ではなく、「使いやすさ」や「デザイン性」を基準に再定義することで差別化が可能になります。

さらに、カテゴリーチャンピオンが必ずしも強いとは限りません。市場認知がまだ十分でなかったり、カテゴリーそのものが広まりきっていない場合には、チャンピオンの立場を奪う余地があります。そうしたタイミングを狙うのも、既存カテゴリー戦略における有効な方法です。

つまり既存カテゴリーで戦う場合は、難易度が高い分、確立できれば圧倒的に強いポジションを築ける戦略です。既存の評価基準を見直すこと、カテゴリーチャンピオンの強弱を見極めることが成功の鍵になります。

サブカテゴリーを作る場合

サブカテゴリー戦略のメリットは、既存カテゴリーの認知を土台にできることです。お客様はすでに大カテゴリーを理解しているため、その延長として新しい切り口を提示すれば、比較的スムーズに受け入れてもらえます。「掃除機」というカテゴリーが浸透しているからこそ「コードレス掃除機」や「吸引力に特化した掃除機」といったサブカテゴリーもすぐに理解されやすく、発見されやすいのです。

また、大カテゴリーの中で明確な差別化ポイントを打ち出せるため、第一想起を狙いやすいのも強みです。既存の枠組みに便乗しつつ、自分たちの独自のポジションを築ける点は、資金やリソースが限られる企業にとって現実的な選択肢となります。

一方でデメリットは、サブカテゴリーを市場全体に広めること、つまり認知拡大戦略が大変なことです。新しい切り口を見つけたとしても、その存在を多くの人に知られていなければ、結局は「大カテゴリーの一部」として埋もれてしまいます。さらに後発企業が同じ切り口を使って認知を広げてしまうと、サブカテゴリーを作ったはずの先行企業が第一想起を奪われるリスクもあります。

サブカテゴリー戦略は「既存カテゴリーの認知に乗れる」という強みと、「自ら広めなければ定着しない」という弱みを併せ持っています。差別化の切り口を見つけることに加えて、いかにその存在を市場に浸透させるかが成功のポイントです。

新カテゴリーを作る場合

新カテゴリー戦略の最大のメリットは、市場そのものをつくり出せる点にあります。まだ存在していなかった新しいカテゴリーを定義できれば、その分野の第一想起を独占でき、事実上のカテゴリーチャンピオンとして圧倒的な優位性を築くことが可能です。カテゴリーとブランドがほぼ同義になるほどの強力なポジションを取れるケースも少なくありません。

一方で、この戦略には大きなハードルもあります。最大の課題は「カテゴリー自体の認知がないこと」です。お客様の頭の中に枠組みが存在しないため、まずは「この新しいカテゴリーは何なのか」を理解してもらう必要があります。そのためには啓蒙や教育が欠かせず、時間もコストもかかるのが現実です。広告、PR、展示会、体験施策など、あらゆる手段で市場を育てていかなければならず、多くの場合は大きな投資が必要になります。

つまり、新カテゴリー戦略は「市場を作れたら非常に大きなリターンを得られる」が、「カテゴリーの認知がないため成功するのは難しく、コストもかかる」という、典型的なハイリスク・ハイリターン型の戦略です。挑戦する際には、独自性や革新性をどのように伝えるか、そして認知をどう広げるかが鍵になります。

新しいカテゴリーの作り方

新市場を作る

新しいカテゴリーを生み出す方法のひとつが「新市場を作る」というアプローチです。これは既存のカテゴリーや市場には収まりきらない全く新しい価値を提示し、人々にとって新しい行動や消費のスタイルを生み出す取り組みです。

代表例として、ソニーのウォークマンがあります。当時「音楽を持ち歩く」という発想は存在せず、ステレオやラジカセといった固定された場所で音楽を聴くことが当たり前でした。そこに「携帯音楽プレーヤー」という新市場を打ち立てることで、まったく新しいライフスタイルを提案し、カテゴリーとブランドを同時に確立しました。

新市場を作るメリットは、そのカテゴリーを定義した企業が自動的にカテゴリーチャンピオンになれる可能性が高いことです。先行者として市場のルールを決められるため、第一想起を独占できるチャンスがあります。

ただし難易度も非常に高く、課題は「人々がその価値を理解できるかどうか」です。新市場の発想が斬新であっても、生活者が必要性を感じなければ広がりません。加えて、存在しない市場を認知させるためには教育的な啓蒙活動や大規模な投資が必要になるため、時間とコストがかかる点は避けられません。

つまり「新市場を作る」という方法は、うまくいけば大きなリターンを得られる一方で、失敗すれば投資が無駄になりかねない挑戦的な手段です。強力な独自価値を持ち、それを直感的に理解してもらえる表現力があって初めて成立する戦略だといえます。

既存市場に新しい領域を作る

新しいカテゴリーを生み出すもうひとつの方法が「既存市場に新しい領域を作る」というアプローチです。こちらは全くゼロから市場を創造するのではなく、すでに存在する市場を土台にしながら、新しい評価軸を持ち込むことで独自の領域を切り拓いていく手法です。

この方法が重要なのは、人々の頭の中にすでに認知されているカテゴリーをベースにできるため、まったく新しい市場を教育するよりも理解されやすい点です。お客様はすでに「スマホ」「掃除機」といった大きなカテゴリーを知っているため、その中で「携帯電話としてのスマホ」や「吸引力が変わらない掃除機」といった新しい切り口を提示すれば、自然と比較対象に入れてもらいやすくなります。

実際にスマホは、当初「携帯電話」の延長線上にありながら、新しい評価軸(インターネット機能やアプリケーション利用)を追加することで、「ただの携帯電話」から「スマートフォン」という新領域へと進化しました。また、Dysonの「吸引力が変わらない掃除機」も、従来の掃除機カテゴリーの中に「高性能・高級掃除機」という領域をつくり出し、その中で強力なポジションを確立しました。

このアプローチの本質は、既存カテゴリーの評価軸を「ずらす」ことにあります。従来は重視されていなかった要素を新しい基準として提示し、その領域で圧倒的に強くなることで、やがて既存カテゴリーを想起するときに真っ先に思い浮かべられる存在になれるのです。

つまり「既存市場に新しい領域を作る」ことは、まったく新しい市場を育てるよりも現実的で、成功すれば既存カテゴリーそのものの第一想起を獲得する近道となります。

自社にあったカテゴリーの見つけ方

市場からのフィードバックから見つける

まず意識したいのは、市場に聞く姿勢です。自社の得意なことや技術を一方的に押し出すのではなく、「市場にどう受け取られているか」を確認しながら入ることで、自然に選ばれる方向性が見えてきます。それをサポートする手法として、マルチアングルブランディングとオープンエボリューションがあります。

マルチアングルブランディングとは、ひとつの強みだけで勝負するのではなく、複数の切り口から自社の魅力を伝えるアプローチです。たとえば、技術力だけでなく、課題解決の柔軟性や対応スピード、アフターサポートの手厚さなど、異なる角度でアプローチ情報を発信すると、顧客は「この会社に頼む理由」を多面的に感じることができます。特に受託加工業など、専門性と柔軟性が評価される業種では、こうした多視点の企業像が強い印象を残します。

オープンエボリューションは、自社の技術や考え方を外部にあえて公開し、そこに返ってくる反応をもとに少しずつ方向性を進化させていくアプローチです。革新的な技術がなくても、発信したことで意外な用途から問い合わせが来たり、未知のニーズに気づいたりできることがこの手法の強みです。リソー技研の超音波はんだ技術や荒川技研の技術発信と反応による接点拡大も、その成功例として知られます。

このように、「どこで想起されたいか」を市場からの視点で探る。マルチアングルでは多面的に魅力を発信し、オープンエボリューションでは市場との対話を通じて進化していく。この2つを掛け合わせることで、自社にぴったりのカテゴリーやポジションを自然に見つけられるはずです。

カテゴリーチャンピオン不在のカテゴリーを探す

カテゴリー戦略において重要なのは、必ずしも新しい市場やサブカテゴリーを無理に作らなくても、既存のカテゴリーの中で「カテゴリーチャンピオンが存在しない領域」を見つけることです。

想起はあくまで個人の頭の中で起こるものであり、必ずしも市場全体で明確な第一想起が決まっているわけではありません。既存カテゴリーの中でも、強烈なNo.1ブランドが不在で、誰もが同じブランドを想起する状態になっていない場合があります。そうしたカテゴリーでは、後発であっても第一想起をとれるチャンスが十分に残されています。

たとえば市場としては成熟していても、細分化されたニーズごとに「この分野といえば」というブランドが浸透していないことがあります。そこを狙ってポジションを確立できれば、既存カテゴリーの認知を利用しながら、自社を第一想起に押し上げることが可能です。

つまり、カテゴリーチャンピオン不在のカテゴリーを見つけることは、無理に新しい枠組みを創造するのではなく「空いている椅子を見つけて座る」ような戦略だと言えます。これは特に中小企業にとって現実的かつ有効なアプローチであり、資源を集中させれば十分に第一想起を取れる可能性があります。

想起を獲得するための方法

発見されること

お客様に想起されるためには、まず“発見されること”が前提になります。どれだけ魅力的な切り口やカテゴリーをつくっても、見つけてもらえなければ意味がありません。そのためにも、購買プロセスに即したアプローチが重要になります。

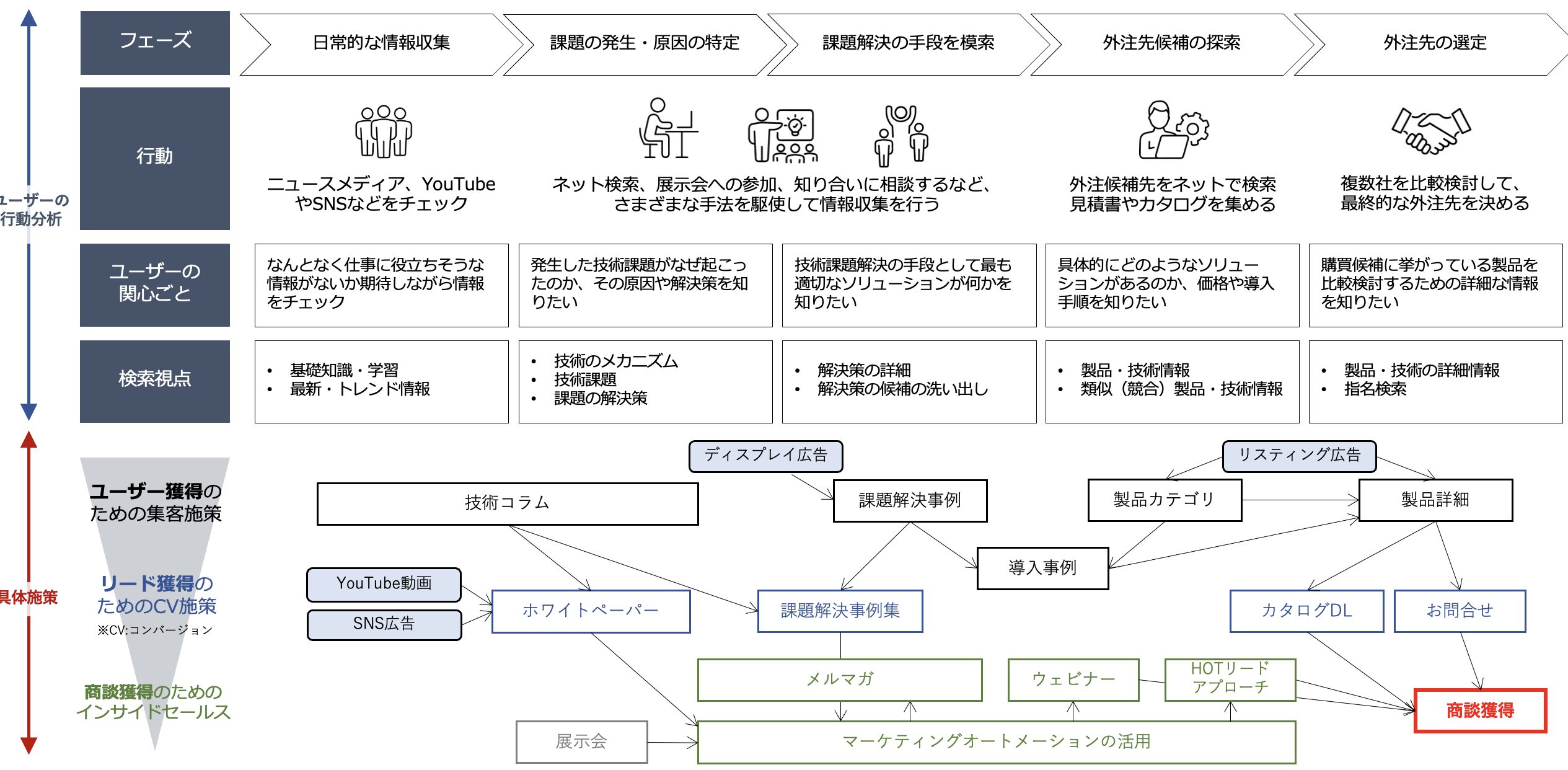

購買フローマップは、ユーザーが日常的な情報収集から課題発生、解決手段の模索、外注先探し、選定、最終的な購買に至るまでのプロセスを段階ごとに整理したフレームワークです。各フェーズでユーザーがどんな情報を探しているか、どんな行動をとるかを可視化し、施策を最適に当てていきます。

たとえば初期段階、つまり「発見される」ためには、「基礎知識」や「最新トレンド」に関する情報を求める人が多いため、技術コラムやホワイトペーパー、YouTube動画、SNS広告などが有効な集客手段となります。それらを通じて新カテゴリーやブランドの存在に触れてもらう。そして検討フェーズに入ってからは、課題解決事例や導入事例、製品カテゴリーや詳細ページへと自然に誘導できる設計が効果的です。

このように、ユーザーがどの段階にいるかに応じたキーワードやコンテンツを準備し、適切なタッチポイントで接触できるようにするのが、初期段階で想起を獲得するための重要な布石になります。

想起を意図的に起こすためのブランディング手法としてBBBAMブランディングモデルがありますので、そちらも参照してみてくだしさい。

好意を持ってもらえるような印象を残すこと

想起は単に「知っている」という状態だけでなく、「良い印象とともに記憶される」ことで強く定着させることが大切です。お客様の頭の中で第一想起として残るためには、ブランドや企業に対してポジティブな感情を伴わせることが不可欠です。

その際に重要になるのが、接点ごとに一貫して「好意を持てる体験」を提供することです。最初の接触では分かりやすく、親しみやすいメッセージやデザインで「覚えやすさ」をつくる。次に、製品やサービスに触れる段階では「期待を裏切らない品質や価値」を提示し、安心感を与える。そして利用や商談が進む中で「期待を超える対応」や「気配り」を加えることで、記憶に深く刻まれるポジティブな体験が生まれます。

こうした流れは、頭文字をとって整理できるフレームワークで表すことができます。最初にベースとなる印象を築くこと、次にブランドとしての信頼感を育むこと、さらに記憶に残るアクションを提供すること、そしてその経験を人に話したくなるような物語に昇華させること。最後に再び想起される仕組みを回すこと。この一連の循環がうまく回ることで、ただ知ってもらうだけでなく「好意を持って思い出してもらう」状態が実現します。

つまり、第一想起を取るためには情報の刷り込みや認知拡大だけでなく、ユーザーの記憶にポジティブな痕跡を残すことが欠かせません。好意を伴った印象こそが、想起を強くし、他社との差を決定づける要因になるのです。

中小製造業のための想起戦略

中小製造業においては、多くのカテゴリーで明確なチャンピオンが存在していないのが実情です。つまり、特定のカテゴリーを想起するときに真っ先に思い浮かべられる企業やブランドがいない状態が多く、その点は大きなチャンスとなります。

また、大企業のようにテレビCMや大規模な展示会出展を通じて一気に認知を広げるだけの資金やリソースを持っていないケースがほとんどです。そのため、資金をかけずに効果的にカテゴリー内でのポジションを確立することが重要になります。

そこで有効なのが、Webを活用したポジショニング戦略です。限られた資源でも、検索結果や業界メディア、専門的なコラムや技術事例を通じて「このカテゴリーならこの会社」と想起してもらうことが可能になります。特にカテゴリーに直結する言葉や評価軸をうまく使いながら、デジタル上での露出を積み重ねていくことが中小製造業にとって現実的かつ効果的なアプローチです。

具体的な方法や実行手順については、次の「Webマーケティングにおける想起戦略」で詳しく触れていきます。

Webマーケティングにおける想起戦略

中小製造業が限られた資源の中で第一想起を獲得するには、Webを活用した戦略が最も現実的で効果的です。特に重要なのは「発見されること」と「好意を持ってもらうこと」の両輪を同時に回すことです。

まず、発見されるための戦略としてSEOやAI検索を意識した取り組みが欠かせません。自社の技術やサービスがどのカテゴリーに属するのかを正しく洗い出し、ユーザーが検索するであろう言葉に合わせてコンテンツを設計する必要があります。これにより、購買行動の初期段階で候補に上がる確率が高まります。

次に、見つけてもらった後に重要なのが「好意を持ってもらえる仕掛け」です。単なる技術説明ではなく、ユーザーの課題に寄り添ったストーリーや、導入後の期待感を高める訴求が効果的です。特にWebサイトやホワイトペーパーでは、強みを一方的に主張するのではなく「どう役立つのか」を明確に示すことで信頼感を生みます。

さらに、具体的なリード獲得施策として、ホワイトペーパーや技術資料のダウンロードは有効です。単なるアクセスで終わらせず、資料を通じて深い理解や好意を形成し、その後のコミュニケーションにつなげることができます。

また、カテゴリーの調査と宣言も欠かせません。自社がどのカテゴリーで勝負するのかを明確に定義し、それをWeb上で繰り返し発信していくことが、想起を確立するための基盤になります。そして、カテゴリー名と結びつけやすい象徴的なビジュアルやフレーズ、いわゆるSVC(Symbol Visual Content)を設定することで、記憶に定着しやすくなります。

つまり、Webマーケティングにおける想起戦略は、発見される仕組みづくり、好意を獲得するための訴求、そしてカテゴリーの明確化とSVCによる記憶の定着を組み合わせて進めることがポイントです。この流れを意識することで、限られた予算でも第一想起を狙えるポジションを築くことが可能になります。

想起戦略の事例と解説

株式会社長野サンコー

出典:株式会社長野サンコーホームページ

HP:https://www.naganosankoh.jp/

テクノポートの事例:https://marketing.techport.co.jp/case/naganosankoh/

長野サンコー様では「絞り加工」の分野で第一想起を取ることを狙い、キャッチコピーに「絞り加工のパイオニア」を設定しました。さらにビジュアル面ではプレス金型の画像を掲載することで、量産に直結するイメージを自然と持ってもらえるよう工夫しています。

発見されるためにSEOを中心とした戦略を選択し、「絞り加工」などの検索で上位表示を実現。その結果、サイトリニューアルから1年も経たないうちに、超大型の量産案件を受注することにつながりました。

株式会社アメロイド

出典:株式会社アメロイドホームページ

アメロイド様は、工場で使用される液体の浄化装置を手掛けるメーカーで、フィルタ、油水分離機、遠心分離機、排水処理装置など幅広い製品を製造しています。キャッチコピーには、導入によって得られる価値を端的に表現するため「汚れた液体を新品級に蘇らせる」と設定し、画像でもその訴求を強化しました。さらに、装置メーカーであることを明確に伝えるために「アメロイドの装置」という表現を加え、製品写真を合わせて掲載しています。

発見される戦略としてはSEOを中心に据え、油水分離機や遠心分離機といったカテゴリーで検索上位に表示されるよう工夫を行っています。

ユニテック株式会社

出典:ユニテック株式会社ホームページ

HP:https://www.unitec-mt.com/

テクノポートの事例:https://marketing.techport.co.jp/case/unitec/

ユニテック様はカスタムモータの開発・製造を手掛ける企業です。キャッチコピーには疑問形を取り入れ、利用者に「本当に最適化されたモータを使えているのか」と考えさせる構成にしています。背景にはモータを組み立てるシーンを用いることで、モータメーカーであることを直感的に理解できるように工夫しています。

発見される戦略としてはSEOを選択し、専門用語を中心としたキーワードでの上位表示を狙っています。さらに、設計者などターゲット層の関心を引くため、コンテンツの質を磨き上げることで信頼や好意を獲得できるようにしています。

株式会社リソー技研

出典:株式会社リソー技研ホームページ

HP:https://velbond.com/

テクノポートの事例:https://marketing.techport.co.jp/case/velbond/

リソー技研様は、超音波はんだ事業専用のWebサイトを独自に立ち上げています。ブランド戦略においては「記憶に残る印象づけ」が重要と考え、事業ごとに専用サイトを構築しました。キャッチコピーでは「超音波はんだ」を前面に押し出し、さらに対象製品をイメージできるよう画像でも補強しています。

発見される戦略にはSEOを取り入れ、技術系キーワードで検索流入を獲得しながら、最終的にお問い合わせにつなげる仕組みを整えています。

ルンバ

ルンバは「新テゴリー戦略」の典型的な成功事例といえます。従来、掃除といえば掃除機やホウキなど、人が手を動かして行うのが当たり前でした。そのような既存の「掃除」という大きなカテゴリーの中で、ルンバはまったく新しい選択肢として「自動で掃除をしてくれるロボット」という新カテゴリーを打ち立てました。

この新市場は、当初は「そんなもの本当に必要なのか?」という懐疑的な見方もありましたが、共働き世帯の増加や時短ニーズの高まりといった社会的背景と重なり、一気に注目を集めていきました。そして、ロボット掃除機市場そのものを切り拓いた存在として、消費者の頭の中で「自動掃除機=ルンバ」という第一想起を獲得。結果として「自動ロボット掃除機」というカテゴリーにおける揺るぎないチャンピオンとなったのです。

iPhone

iPhoneは、携帯電話という大きなカテゴリーの中で「サブカテゴリー戦略」を実行し、成功を収めた代表的な事例です。従来の携帯電話は通話やメールといった基本機能に限られていましたが、iPhoneはインターネット接続、音楽プレーヤー、アプリケーションを統合し、これまでにないユーザー体験を提供しました。これによって「スマートフォン」という新しいサブカテゴリーを創出したのです。

このサブカテゴリーは当初、一部の先進的なユーザー層から受け入れられましたが、やがて一般化し、携帯電話市場全体を大きく変える存在となりました。その結果、iPhoneは「スマートフォン=iPhone」と想起されるほどの強いポジションを確立し、携帯電話カテゴリーにおけるチャンピオンとなったのです。

ホッチキス

ホッチキスは「新カテゴリー戦略」によって市場を切り拓いた代表的な存在です。もともと紙を綴じる手段といえば、糊や紐、クリップなどが主流でした。しかし、ホッチキスは「針で紙を留める」という全く新しい発想を形にし、それまでになかったカテゴリーを生み出しました。

この便利さは瞬く間に浸透し、オフィスや学校などで欠かせない道具として広がっていきます。やがて「紙を針で綴じる」という行為そのものが「ホッチキス」と呼ばれるようになり、製品名がカテゴリー名として一般化しました。

新市場を創出し、さらにそのカテゴリーを代表する存在として名前が定着したホッチキスは、新カテゴリー戦略の成功を象徴する事例といえます。

バーミキュラ

鋳物ホーロー鍋市場において、シェアを拡大したのがバーミキュラの事例です。従来「鋳物ホーロー鍋といえばル・クルーゼ」というイメージが強く浸透していましたが、バーミキュラは「無水調理ができる」という新しい価値を前面に打ち出しました。その結果、ユーザーの認識に「鋳物ホーロー鍋といえばバーミキュラ」というポジションを築き、一部の顧客層においてカテゴリーチャンピオンとなることに成功しています。

既存カテゴリーの中で差別化を図り、独自の強みを武器に市場シェアを拡大した「既存カテゴリー戦略」の事例といえます。

ダイソン

ダイソンは、掃除機市場において「サブカテゴリー戦略」を実行し、圧倒的な地位を築いた事例です。従来の掃除機は、使っていくうちにフィルターが詰まり、吸引力が低下するのが当たり前とされていました。そこでダイソンは「吸引力が変わらない掃除機」という新しい価値提案を前面に押し出し、既存の常識を覆しました。

この差別化によって「吸引力が落ちない」という明確なベネフィットを消費者に印象づけ、掃除機市場の中に新たなサブカテゴリーを創出。その結果、「掃除機といえばダイソン」と想起されるほどのブランドポジションを確立し、カテゴリーチャンピオンとなりました。

想起戦略についてのよくある質問

Q1. カテゴリーとは?

カテゴリーとは、消費者が頭の中で製品やサービスを分類する「枠組み」のことです。たとえば「スマートフォン」「掃除機」「工作機械」といった具合に、何かを思い浮かべるときに基準となる箱のような存在です。この枠組みに入り込むことが、想起を獲得する第一歩になります。

Q2. ブランディングの目的とは?

ブランディングの目的は、第一想起を獲得することです。単に名前を知ってもらうのではなく、カテゴリーを想起したときに真っ先に思い浮かべてもらうことが、最終的な競争力につながります。

Q3. ブランドとは?

ブランドとは、観察対象(製品・サービス・企業)に対して、個人が連想した印象の束のことです。つまり、ロゴやデザインだけでなく「信頼できる」「革新的だ」「安心できる」といった心理的な印象まで含めた総合的なイメージがブランドだといえます。

Q4. 差別化は必要ですか?

はい、必要です。差別化がないと、消費者の頭の中で他社との違いが曖昧になり、想起される確率が下がります。逆に、差別化ポイントがはっきりしていれば、カテゴリー内でポジションを獲得しやすくなります。

Q5. カテゴリー内でNo.1でなければなりませんか?

必ずしもそうではありません。想起は「検討の順番」を意味するので、No.2やNo.3でも選ばれる確率は十分に高いです。特にBtoBでは、比較検討のプロセスで複数の候補が同時に思い浮かぶことが重要になります。

Q6. No.1を取れば安心ですか?

そうとも限りません。たとえばロボット掃除機の代名詞として第一想起を獲得したルンバも、現在は競合の追随や市場の変化で苦戦しています。No.1を取った後も、カテゴリーや市場の変化に合わせて進化を続けなければなりません。

Q7. 想起にはどのような種類がありますか?

想起は大きく純粋想起と助成想起に分けられます。純粋想起(unaided recall)はヒントなしで思い出せる状態で、例えば「自動車会社といえば?」と聞かれてトヨタと答えるケースです。一方、助成想起(aided recall)はヒントがあれば思い出せる状態で、例えば「日本の自動車会社といえば?」と聞かれてトヨタと答えるような場合です。

また、純粋想起は「強い想起」、助成想起は「弱い想起」と表現されることもあります。

ブランド認知(Awareness)を測る際には unaided awareness と aided awareness がよく使われます。Unaided Awareness はヒントなしでブランドを挙げられる認知であり、Aided Awareness はブランド名やロゴを見せられて「ああ、そのブランド知っている」と答えられる認知です。

厳密には助成想起と認知は別の概念ですが、マーケティングの実務では両者を分けずに aided awareness として扱うことが多いため、ほぼ同じものとして理解しておいて問題ありません。

参考文献(6冊)

製造業の想起戦略はテクノポートにお任せください

製造業にとって想起戦略は、単なるマーケティング手法ではなく、事業の未来を左右する大切な取り組みです。カテゴリーの中で第一想起を獲得できれば、競合に左右されない強固なポジションを築くことができます。とはいっても、どのカテゴリーで戦うのか、どんな切り口で差別化するのか、その答えを見つけるのは簡単ではありません。

テクノポートは製造業専門のマーケティング会社として、数多くの企業様と一緒に「想起戦略」を形にしてきました。実績に基づいた戦略設計とWebマーケティングのノウハウで、御社の強みを「第一想起」に結びつけるサポートをしています。