この記事の目次

受託加工業者の立ち位置と価値を見つめなおす

受託加工業は「図面通りに作る」ことを前提とするため、品質は当然とされ価格競争に陥りやすいという課題を抱えています。また「付加価値向上」が粗利改善やコスト削減の発想に偏り、本質的なサービス価値の再構築につながりにくいのが現状です。

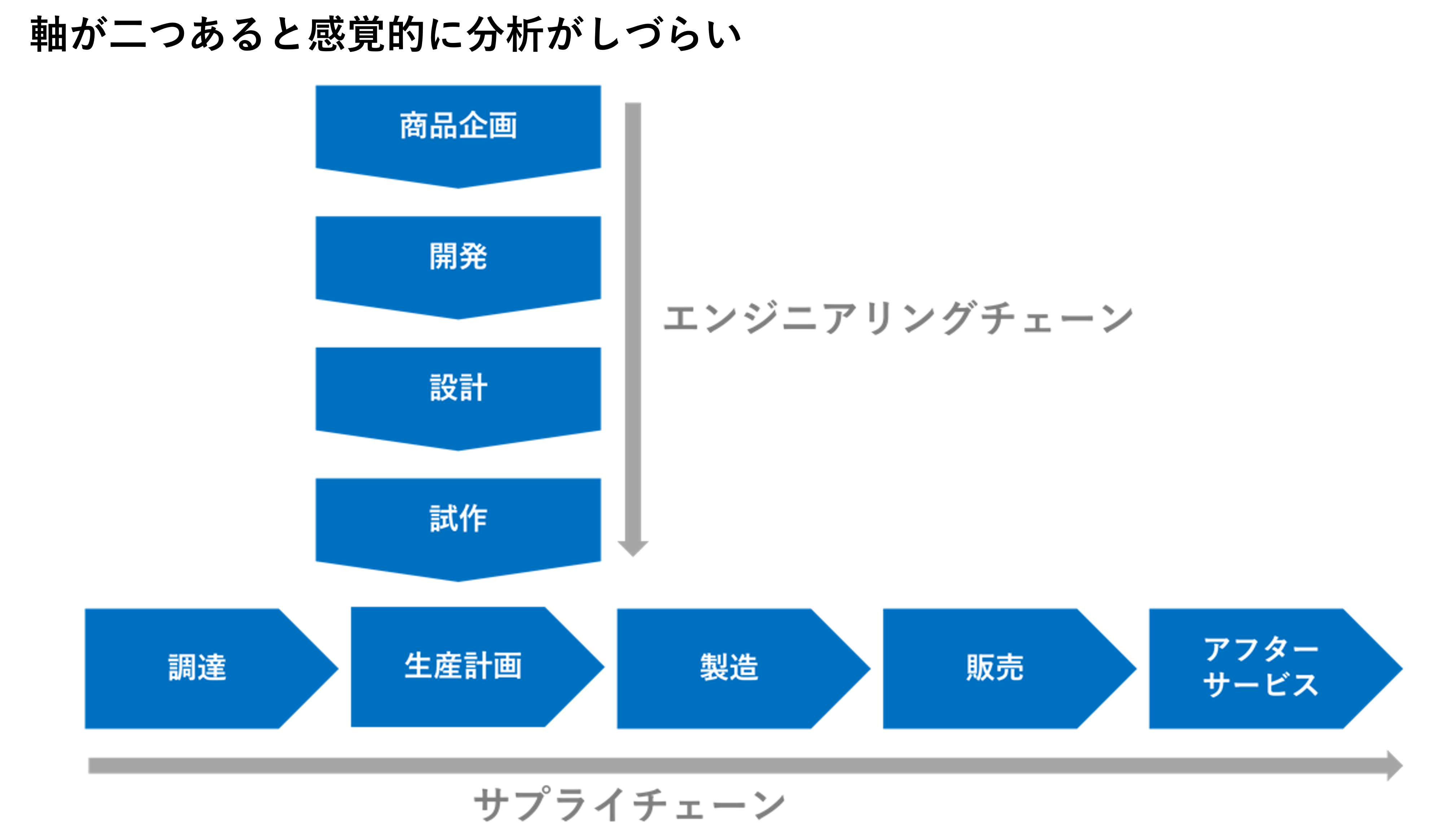

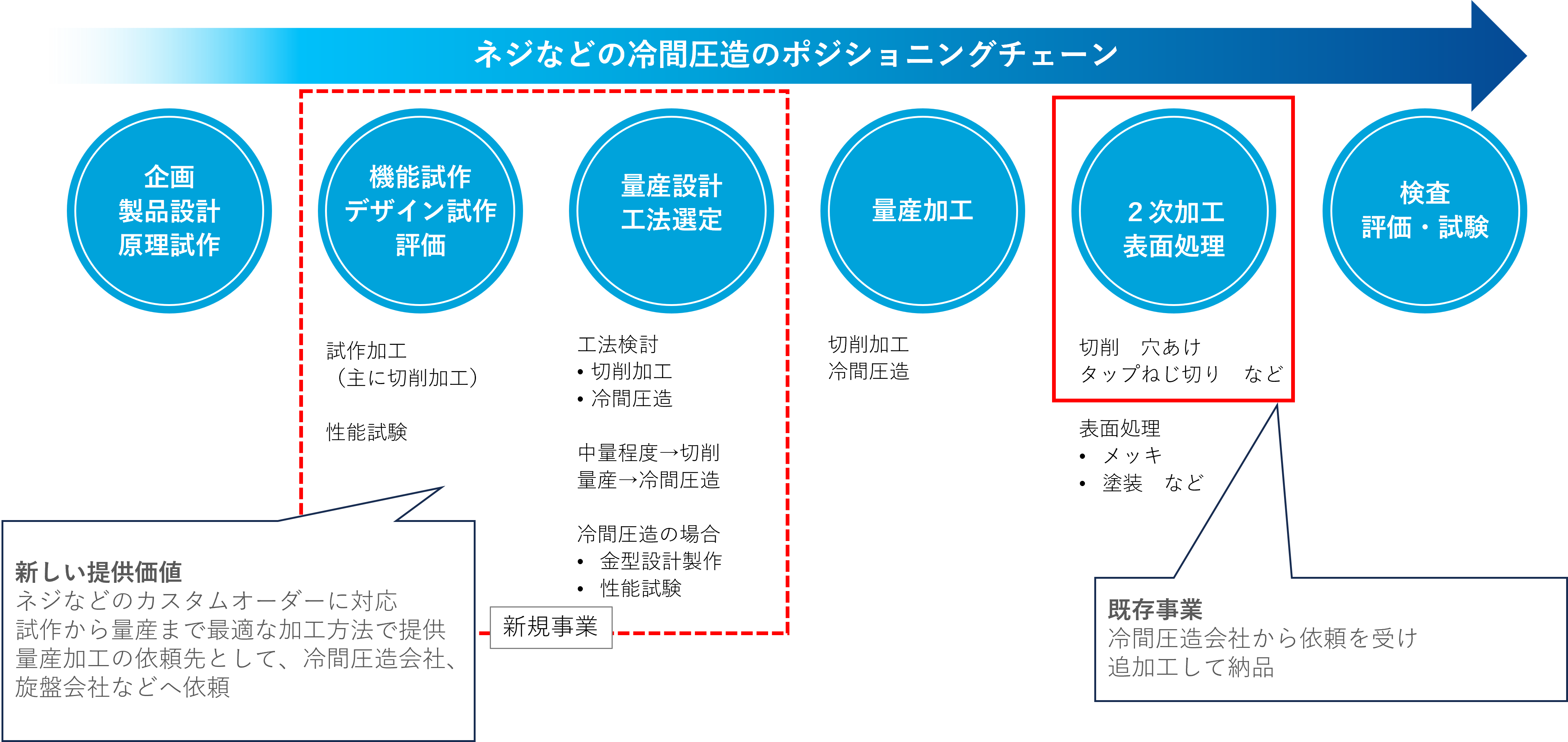

この状況を打破するには、顧客の製品開発フロー全体を見渡し、自社の立ち位置を可視化する新しい枠組みが必要です。従来の「エンジニアリングチェーン」や「サプライチェーン」では説明しきれない、開発から量産までの流れを統合的に捉える視点が求められます。そのために提案するのが、「ポジショニング・チェーン分析」です。

ポジショニング・チェーン分析とは

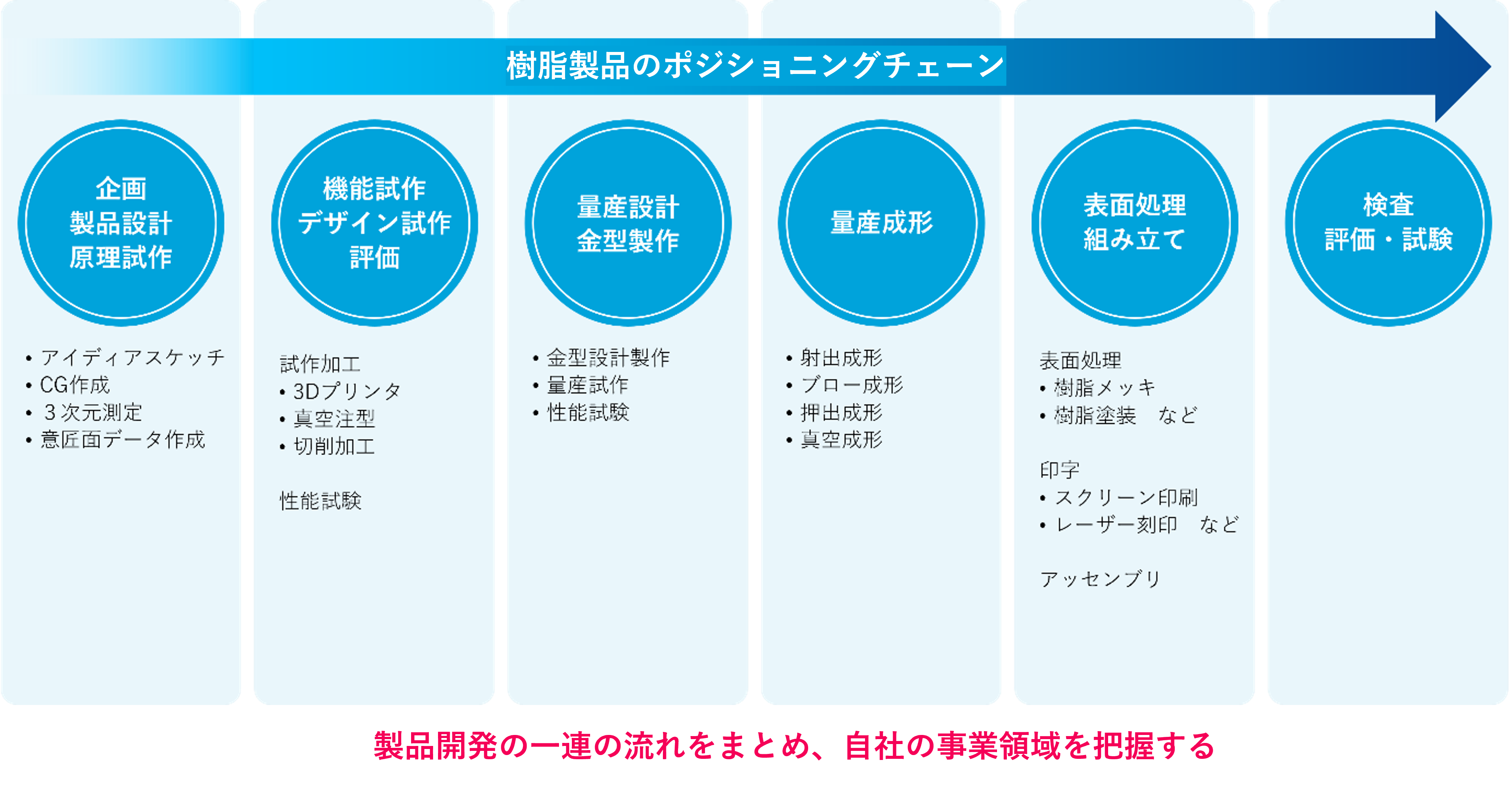

ポジショニング・チェーン分析とは、顧客の製品開発フロー(企画・設計・試作・金型製作・量産・後工程)全体の中で自社の役割を整理し、その立ち位置から新たな提供価値を探索するためのフレームワークです。従来の経営学での「バリューチェーン分析」とは異なり、製品開発フローをベースにした実務的なポジション確認と成長戦略立案を目的としています。

目的

ポジショニング・チェーン分析をすることで、受託加工業がこれまで見えにくかった自社の立ち位置や成長の方向性を明確にすることができます。特に、価格競争に陥りやすいビジネスモデルから脱却し、顧客にとって本当に価値のあるサービスを再構築するための指針となります。活用する主な目的は以下の2つです。

- 製品開発フローにおける 自社の役割を明確化

- 上流・下流・水平・ターゲット転換といった 新しい提供価値の可能性を探索

分析プロセス

ポジショニング・チェーン分析の主な流れは以下の通りです。

- フロー図の作成

まず、対象となる分野を決めます。樹脂や金属といった材質ごと、あるいはシャフトやフランジなど部品カテゴリごとに区切って「設計 → 試作 → 金型製作 → 量産 → 後工程」といった製品開発フローを整理し、図として表します。これにより全体像が見える化されます。 - 自社サービスのポジショニング

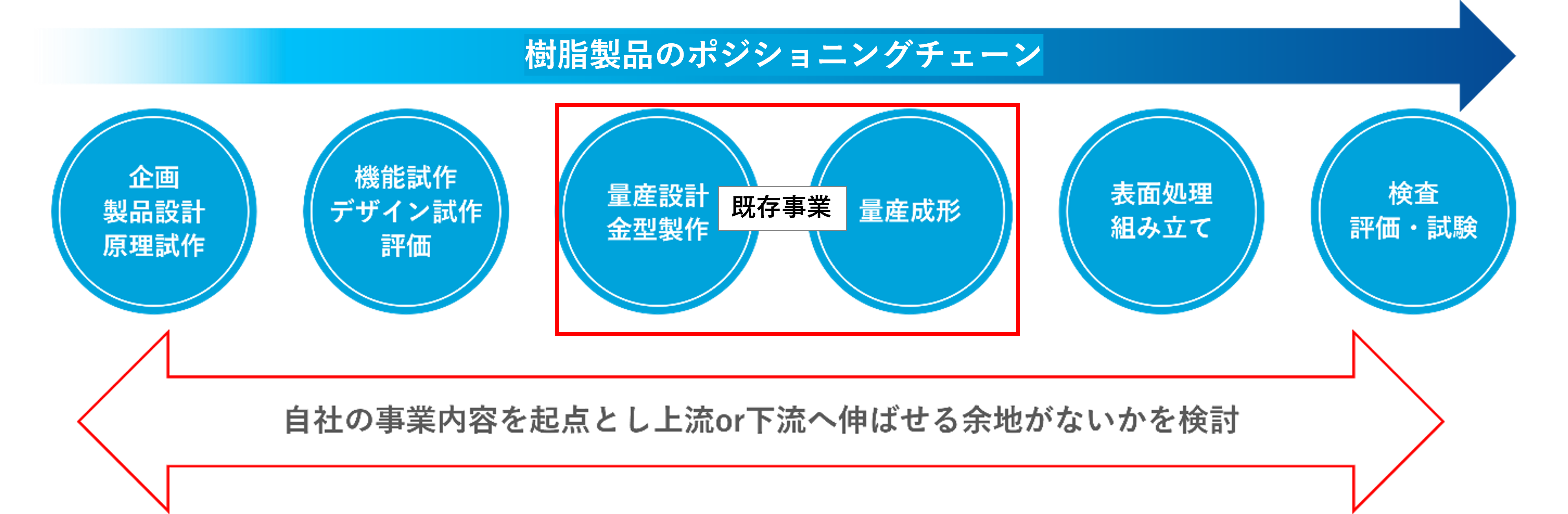

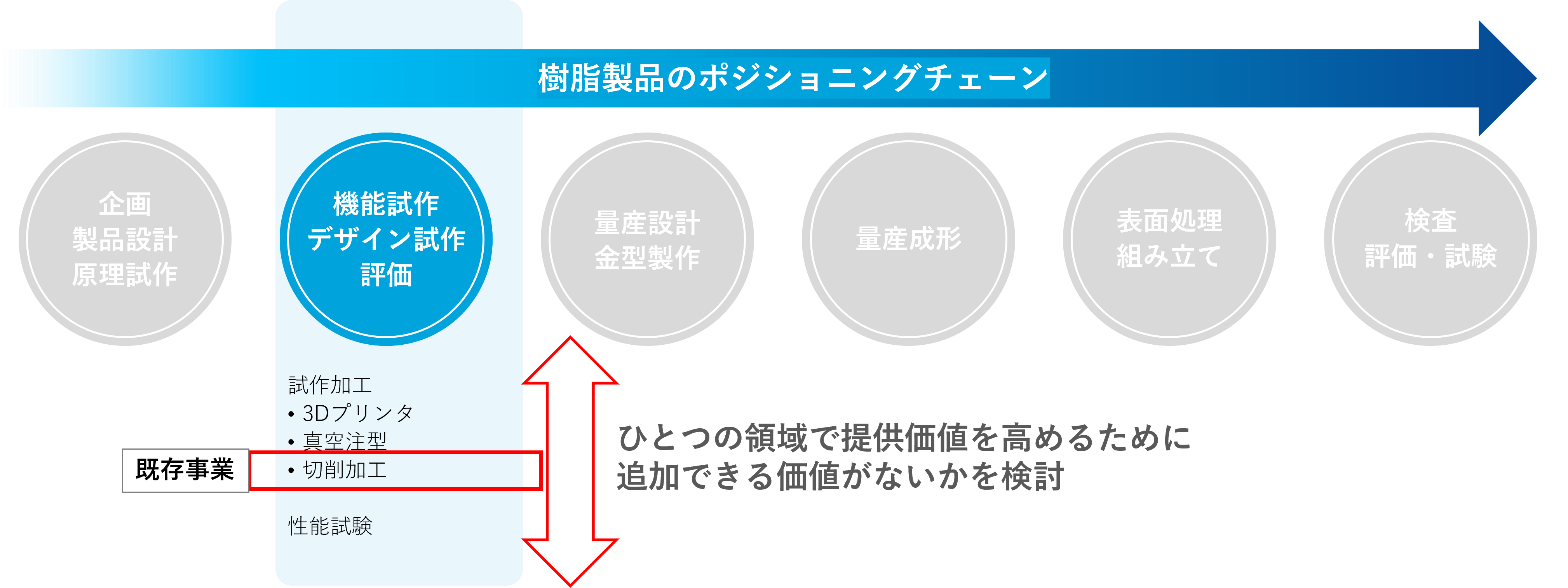

作成したフロー図の中で、自社が実際に担っている工程を明確に書き込みます。同時に、自社が行っていない他工程についても可能な範囲で記載しておくことで、顧客の視点で全体の流れの中に自社を位置づけることができます。 - 機会領域の抽出

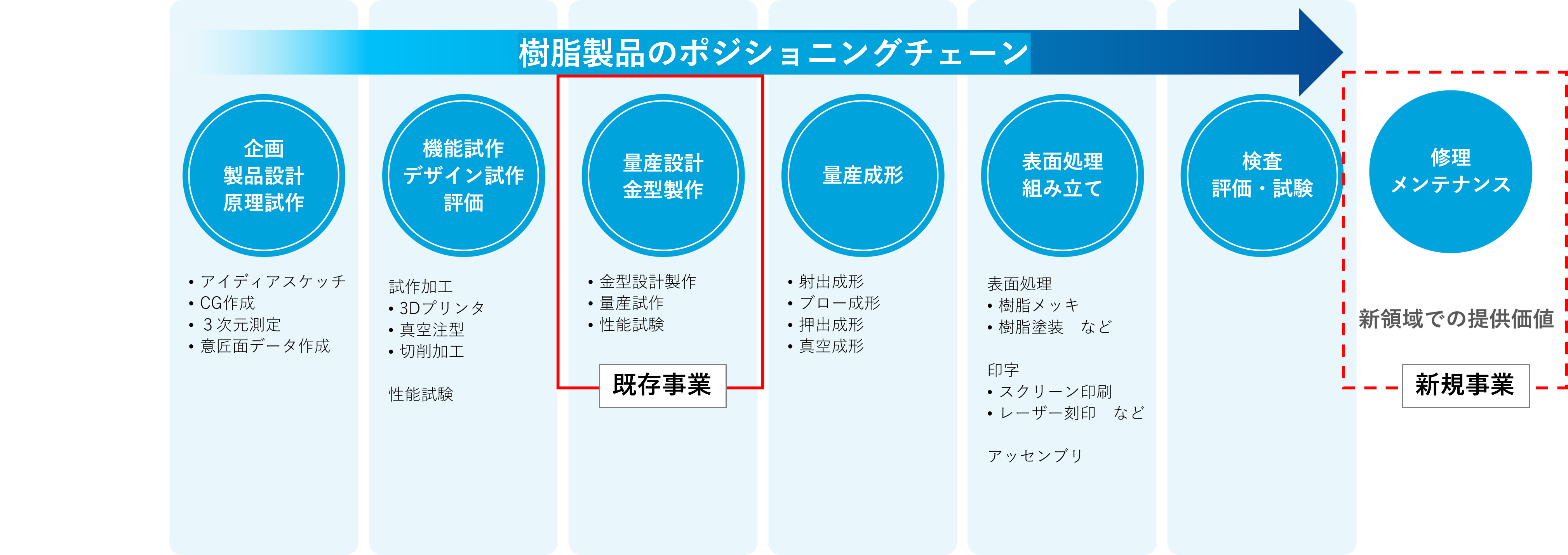

自社の現在地が明確になったら、そこから展開の可能性を探ります。例えば、上流(設計や試作)や下流(量産や後工程)への拡張、水平方向への工法・材質の広がり、あるいは新しい顧客層へのターゲット転換といった成長の道筋を検討します。 - 新たな提供価値の定義

抽出した機会領域を踏まえて、自社が顧客にとってどのような新しい価値を提供できるかを再定義します。単なるコスト削減ではなく、「なぜ選ばれるのか」という視点で付加価値を明確化することが重要です。

実例を踏まえた新たな価値を生み出す3つの考え方

自社の立ち位置を可視化したうえで、どのように新しい価値を提供していくのかを考えることが重要です。ここでは、取り組みの段階に応じて3つの視点から事例を紹介します。

初級編:上流・下流への展開

例1:射出成形メーカー

量産の射出成形を行っていた会社が、上流の金型設計製作や簡易金型による中量試作、さらには試作加工に参入しました。顧客にとって一貫対応が可能となり、試作から量産までスムーズな依頼ができるようになりました。

例2:切削加工会社

これまで単品加工のみを行っていましたが、下流の表面処理や組立までを含めたユニット提供に拡大しました。ユーザーは部品単位でなく完成ユニットで調達できるため、利便性が高まり取引拡大につながりました。

中級編:水平方向への展開

例:樹脂切削業者

試作を中心に行う会社が、真空注型や光造形といった他工法も含めて最適提案を開始しました。設計者が最適な工法を知らなくても、条件に応じて切削・注型・造形を比較提案できるようになり、試作開発段階での相談窓口としての価値が向上しました。協力工場とのネットワークを築くことで、対応力を拡大しています。

また、金属から樹脂への代替を検討する顧客に対し、両方の加工に対応できることをPRしました。コストや軽量化の観点から材質転換をサポートする事例もあります。

上級編:ターゲット転換

例1:樹脂金型メーカー

新規案件を獲得するために、既存の成形企業に対する「金型修理・メンテナンス」サービスを開始しました。他社製も含めた修理を請け負うことで顧客接点を作り、そこから新規金型の相談へと発展する流れを構築しています。

例2:冷間圧造品の二次加工会社

当初は冷間圧造会社から二次加工を請け負う立場でしたが、「ネジ・リベットの製造会社」としてPRを行い、直接メーカーから案件を受注しました。冷間圧造品は協力会社に依頼し、自社は試作や中量品を切削で対応することで、試作から量産まで一気通貫のサービスを提供できるようになりました。顧客にとっては最適な工法選択ができる点が評価され、新規案件が拡大しています。

成果を実現するための2つのポイント

- 提供体制の構築

新しい価値を提供するために、自社内で完結させるのか、外部パートナーと連携するのかを検討します。成功のカギは円滑な連携体制の構築にあります。 - Webマーケティングの活用

新しい価値の有効性を検証するために、Webを使ったテストマーケティングを実施します。問い合わせや相談を通じて市場ニーズを探り、場合によっては専用サイトを設けて訴求することも有効です。

まとめ

「ポジショニング・チェーン分析」は、受託加工業が自社の立ち位置を起点に、新しい提供価値を探索・創出するための実践的フレームワークです。従来の「エンジニアリングチェーン」「サプライチェーン」といった単独の概念では表現できない製品開発フロー全体を対象とし、単なるコスト削減や価格競争ではなく、顧客に選ばれるための独自の付加価値を築くための分析ができるようになります。