生成AIの普及によって、情報の探し方や「見つけられ方」はこれまでとはまったく違うステージに入りつつあります。ただ、AI検索対策という考え方はまだ世の中でも模索段階であり、明確な正解があるわけではありません。テクノポートとしても、日々検証しながら「どのような情報設計をすれば、製造業の企業がAIに正しく理解・推薦されるのか」を試行錯誤しているところです。

本稿で紹介する内容も、現時点での仮説を含んだ整理ではありますが、複数の案件やテストを通じて少しずつ再現性が見えつつある考え方や具体策をまとめたものです。AI検索という新しい前提のなかで、製造業がどのように情報を整え、発注側の「AI経由のリサーチ」に対応していくか。そのヒントとして活用していただけると幸いです。

この記事の目次

これからの製造業に必要な「AI検索対策」とは

生成AIの登場により、情報の探し方が大きく変わりつつあります。これまでは検索エンジンにキーワードを入力し、表示された候補の中から必要な情報を選ぶ形が中心でした。ただ、現在は生成AIに「状況」「目的」「課題」を入力するだけで、複数の情報源を統合した回答が提示されるようになっています。

検索行動の選択肢が増えたことで、今後はAIを起点に情報を探すユーザーがさらに増えると考えられます。

この変化は、製造業にとって特に大きな意味を持ちます。これまでのSEO対策だけでも一定の発見機会をつくることができていましたが、AI検索が普及するにつれ、AIがどの情報を信頼し、どの情報を回答に採用するのかが重要なポイントになります。

AIは企業サイトだけでなく、外部ポータル、技術記事、研究資料、SNSなど、多様な情報を参照します。そのため、企業が情報の整理や構造化を十分に行っていない場合、AIが正確に読み取りづらくなり、結果としてユーザーに推薦される機会が減る可能性があります。

製造業の技術情報は、材料、加工、装置、用途、実績などが複雑に絡む特徴があります。AI検索対策では、こうした技術特性を前提にしながら、AIが理解しやすい形へと情報の粒度や構造を整備することが重要になります。

SEOが検索エンジン向けの最適化だとすれば、AI検索対策は「AIが統合的に理解しやすい情報設計」を行う取り組みになります。これからの製造業は、SEOとAI検索対策の両方を整えることで、ユーザーの新しい情報発見経路に確実に乗っていくことが求められます。

SEOとAI検索対策の違い

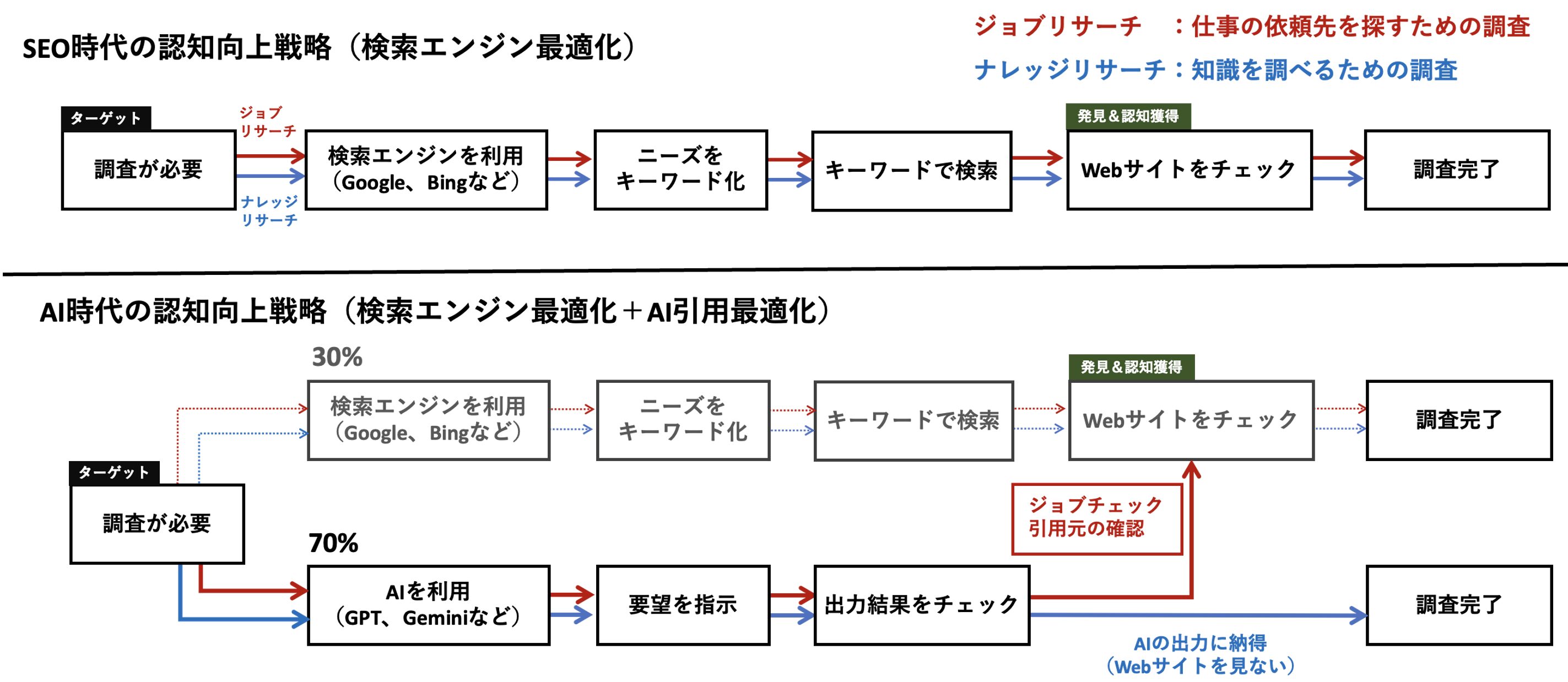

SEOとAI検索対策は、どちらも「発見されるための仕組みづくり」という点では共通しています。ただ、ユーザーの行動プロセスや情報の入り口が変化したことで、企業側が整えるべきポイントは大きく異なります。

従来のSEOは、ユーザーが検索エンジンでキーワードを入力し、検索結果の一覧の中から必要なページを選ぶ前提の施策でした。言い換えれば、「キーワードに対して最適化すること」が中心にあり、検索経由でサイトへ誘導する流れが基本でした。

一方でAI検索は、ユーザーがキーワードを探すのではなく、AIに対して「目的」「背景」「条件」をそのまま伝え、最適な回答を生成させる形が主流になります。AIの出力結果は複数の情報源を統合した形になるため、企業のWebサイトが直接見られないケースが増えていきます。

参考図の通り、AI検索時代はナレッジリサーチ(知識の調査)がAI内で完結する傾向が強まります。その結果、ナレッジリサーチ経由の流入は減少し、企業が直接接点を持てる機会が縮小していく可能性があります。AIが回答をまとめてしまうため、ユーザーがサイトを訪問する必要がなくなるためです。

その中で重要になるのが、ジョブリサーチ(依頼先・パートナー選びの調査)への対応です。ユーザーが最終判断を行う局面では、AIの引用元確認や具体的な比較検討が行われるため、この段階で自社情報が“信頼できる形で提示されるかどうか”が鍵になります。

AI検索対策は、単にAIに情報を拾わせるだけではなく、「ジョブリサーチのタイミングで選ばれる状態」を整える取り組みになります。情報の体系化や第三者的証拠の分散配置が必要になる理由はここにあります。

総じて、AI検索の普及により、潜在顧客の初期接点が取りづらくなる可能性が高まっています。これまでSEOが担っていた“知識取得の入口”がAIに置き換わることで、企業側はより明確に「選ばれるための情報設計」を行う必要が生まれていると言えます。

AI検索時代に製造業が対策すべき理由と対策ポイント

AI検索が一般化すると、発注担当者の調査方法そのものが大きく変わります。従来は検索エンジンでキーワードを入力し、複数ページを確認しながら比較検討する流れが多く見られました。ただ、AI検索では「プロンプトを入力すれば、候補企業や技術情報がまとめて提示される」という形式に移りつつあります。

この変化が意味するのは、調査の初期段階において、企業のWebサイトが直接参照される機会が減る可能性が高いという点です。AIが回答をまとめる段階で「どの企業を提示するか」を決めるため、製造業側はAIに推薦されることが重要になります。

選ばれるかどうかは、検索結果ではなく“AIの判断ロジック”に依存していく形になります。

そのため、AI検索時代に求められる対策の中心は「ユーザーが入力するであろうプロンプトの想定」と「そのプロンプトに対してAIがどう回答を生成するか」の二点にあります。

AIは膨大な情報を統合するため、技術内容、用途情報、実績、第三者情報などが整理されていない場合、必要な文脈が読み取れず、候補から外れるリスクが生じます。

発注側が実際に入力しうるプロンプトの例として、次のようなものが想定されます。

- CFRPの小ロット加工ができる企業を5社挙げてほしい

- 難削材の試作加工に実績があるメーカーを教えてほしい

- ゴムと金属の複合成形に対応できる企業を一覧にしてほしい

- ロボット用治具の制作経験がある会社を比較してほしい

- 高精度研磨が必要な部品を委託できる企業を候補として提示してほしい

このようなプロンプトに対し、AIがどの企業を推奨候補として挙げるかは、公開されている情報の構造、内容の具体性、第三者の記述状況など、複数の要素から判断されます。

つまり、AI検索対策とは、将来入力される可能性の高いプロンプトを想定し、それに対して正確で一貫性のある回答が生成されるよう、技術情報や用途情報を整備しておく取り組みでもあります。

AI検索が調査の入口になる時代では、「検索される」から「推薦される」への移行が起きます。その変化に対応するために、企業はAIへの理解促進と情報設計の最適化を進めることが求められます。

AIに“見つけてもらう”ための情報構造

AI検索時代において「見つけてもらえる企業」と「候補に入らなくなる企業」を分ける決定的なポイントは、AIが情報をどう扱うかを理解しているかどうかにあります。生成AIは検索エンジンのようにページを順位づけするのではなく、プロンプトに含まれる“意味”を解釈し、複数の情報源から最適な情報を組み立てるため、企業側がどのように情報を公開しているかが、直接推薦に影響します。

AIはプロンプトを受け取ると、まずその中にある条件や意図を細かく分解します。材質・工程・用途・精度・数量・産業領域など、文章に含まれる要素を読み取り、それらに近い情報を自分の内部にある知識の中から引き寄せます。事前学習ではWebページを丸ごと保存するのではなく、技術説明、用途、加工条件、設備情報、事例といった意味のまとまりごとに取り込み、「意味の地図」のような形で整理されています。AIはこの地図の中からプロンプトに近い領域を探し、その周辺の情報を束ねて回答の骨格をつくります。

ただ、内部に持つ知識だけでは回答の精度が不足すると判断した場合、AIは追加の情報を取得するためにWeb検索を行います。ここは良く誤解される点ですが、AIが利用する検索は「独自のブラウジング機能」や「Bing検索(提携先)」によって行われます。Googleを直接使うケースは現状の主要モデルでは一般的ではありません。検索処理は通常の“キーワード検索”ではなく、プロンプトの意味に合わせて必要な情報を得るために最適化されたクエリがAI側で自動生成され、関連しそうなページを数件取得する形です。

AIは検索結果のページ全体を読むわけではなく、その中から「どんな技術が書かれているか」「どんな用途か」「どんな条件の加工か」といった意味を抜き取り、事前学習の知識と照合して整合性を確かめます。情報が一致している部分が多ければ、その企業や技術が“信頼できる説明として扱われる”ため、回答に含まれやすくなります。

このように、AIが候補企業を提示するときには、次のような点が重視されます。

- 技術・用途・実績が明確に分けて書かれているか

- 加工条件や材料情報が具体的か

- 企業サイトと外部ポータルで言っていることが一致しているか

- ユーザーのプロンプトに出てきそうな条件と情報内容が合っているか

発注側のプロンプトは「〇〇できる企業」「〇〇の実績があるメーカー」「〇〇に対応している会社」のように条件ベースが中心です。AIはこの条件に一致する情報を探すため、企業サイトにその条件を説明するページや言葉が存在しているかが非常に重要になります。技術ページ、用途ページ、事例ページなどが整理されている企業は、意味の単位がはっきりしているため、AIが扱いやすくなります。

また、AIは複数の情報源の一致を信頼するため、企業サイトだけでなく、イプロス、NCネットワーク、Metoreeといった製造業系の外部ポータルサイト、技術メディア、プレスリリースなど外部にも同じ内容が存在すると、「この企業はこれが得意である」という意味が強化され、候補に名前が挙がりやすくなります。

AIに見つけてもらうための本質的なポイントは、情報量ではなく“意味が読み取りやすい情報構造”にあります。技術・用途・実績を分かりやすく整理し、外部にも同じ説明を分散し、ユーザーがAIに入力しそうな条件に沿った表現を用意すること。こうした情報構造が整っている企業ほど、AIがプロンプトに対して情報を探す際に自社を候補として取り上げやすくなります。

AI検索対策で重要と言われているもの

AI検索対策で重要と言われている要素は、SEOでいうEEAT(経験・専門性・権威性・信頼性)や被リンク、構造化データと同じように、“複数のレイヤーに分かれた仕組み”として整理できます。

ただし、生成AIは検索エンジンと情報の扱い方が異なるため、AI検索対策ではSEOとは違った形でこれらの要素が作用します。

ここでは、AI検索対策における重要レイヤーを、わかりやすく俯瞰的に解説します。

① 信頼レイヤー(SEOのEEATに相当する部分)

AI検索では、情報の「信頼性」が大きく影響します。

ただし、AIが信頼性を判断する基準はSEOとやや異なり、

- 複数のサイトで同じ説明がされている

- 第三者が一貫した内容を語っている

- 実績の記述が具体的で検証可能

- 過去の説明と矛盾がない

といった「整合性」が中心になります。生成AIは“意味の一致”を重要視するため、「どこか一つで良い記事が書いてある」よりも「各所に同じ情報が散らばっている」状態のほうが強くなります。

特に製造業では、

- イプロス

- NCネットワーク

- Metoree

- 技術メディア記事

- プレスリリース

- 専門家コメント

こうした第三者領域が信頼レイヤーの強化につながります。

② 整理レイヤー(構造化データに近い役割)

生成AIは「意味単位」で情報を扱うため、情報が整理されているほど強くなります。

SEOでいう構造化データのように、AIに意味を読み取りやすくする“情報の構造化”が必要です。

製造業で特に重要なのはこの部分で、以下のような整理が求められます。

- 技術と用途を分けて公開

- 加工条件を箇所ごとに記載

- 設備情報を見やすく並べる

- 実績は用途別に整理

- Q&A/FAQで言葉を補足

AIは「ここは技術の説明」「ここは用途」「ここは実績」といった区切りがはっきりしているページほど理解しやすく、候補として挙げやすくなります。

③ 証拠レイヤー(被リンク的な役割・外部証拠の分散)

SEOの被リンクは「リンクの集まり」が重要ですが、AI検索では外部ドメインにある“意味の一致”の方が重要です。つまり「リンク」そのものではなく、“第三者が同じ内容で説明しているかどうか”

がAIの信頼判断に大きく影響します。

- 外部ポータルサイトへの掲載(イプロスなど)

- 技術メディアの紹介記事

- 展示会レポート

- 専門家ブログ

- SNSでの言及

こうした「意味の一致」が積み重なるほど、AIはその企業・技術を“信頼できる”と見なします。

④ 実用レイヤー(ユーザーのプロンプトに合う形)

AI検索の特徴は、ユーザーが「条件ベース」で質問する点です。

- 〇〇の加工ができる企業

- 〇〇の薄肉成形に強いメーカー

- 〇〇の実績がある会社

- 〇〇の精度に対応している工場

この“プロンプトの形式”に合う情報が企業サイトに存在しているかは非常に重要です。

AIは意味で情報を探すため、

- 条件が明確に書かれている

- 用途と技術が結びついている

- 加工範囲・材料範囲が具体的

- 強みが明確

- 事例が用途ベースで整理されている

といった情報がある企業ほど、プロンプトと一致しやすくなり、候補に挙がる確率が高まります。

これはSEOでいう「検索意図との一致」に近い構造ですが、AIではより“意味的な一致”が求められます。

⑤ 分散レイヤー(AIの参照範囲を広げる要素)

生成AIは「一つのサイト」だけを参照して判断するわけではなく、複数のドメインに散らばった情報を総合的に扱います。

そのため、情報を分散しておくことそのものが強みになります。

- 自社サイト

- 外部ポータルサイト

- メディア記事

- SNS投稿

- 展示会サイト

- 業界団体資料

こうした複数の場所で一貫した情報が出ていると、AIがその情報に“意味の裏付け”を見つけやすくなります。SEOの被リンクが「評価を高める外部証拠」だとしたら、AI検索対策の分散レイヤーは「意味の一致を生む外部証拠」という位置づけです。

AI検索対策のレイヤー構造(まとめ)

まとめると、AI検索で重要とされる要素は次のような複数のレイヤーで成り立ちます。

- 信頼レイヤー:第三者証拠・整合性

- 整理レイヤー:意味単位での構造化

- 証拠レイヤー:外部ドメインの一致(被リンクより“記述の一致”が重要)

- 実用レイヤー:プロンプトに合う情報の用意

- 分散レイヤー:複数の場所に情報を広げる

これらがそろっている企業ほど、生成AIが企業を推薦候補に入れやすくなり、発注側のプロンプトに対して高い確率で名前が挙がる状態をつくることができます。

AI検索対策はSEOとは異なりますが、「情報の質を整え」「意味の一致を生み」「第三者証拠を分散する」という点で、より本質的で技術マーケティングに近い取り組みだと言えます。

すぐにできるAI検索対策(製造業向け)

AI検索対策は難しそうに見えますが、実際には「AIが理解しやすい情報の形に近づけること」と「第三者から見ても確からしい状態を整えること」が中心になります。製造業の場合、情報が専門的で複雑な分、その整理さえ進めれば効果が出やすい領域でもあります。ここでは、すぐに取り組める実践的な内容に絞って解説します。

情報の細かな公開(技術・用途・実績の分解)

AIは情報を“意味のまとまり”として扱うため、技術、用途、実績が混ざっているページは理解されにくくなります。

技術ページには加工方法や材料範囲、精度、条件などを集中させ、用途ページにはその技術がどんなシーンで活かせるのかを整理して書く。実績ページには、用途ごと・業界ごとに見やすく整理した事例を置く。

こうした情報の分解は、AIが意味を拾いやすくなるだけでなく、発注側が入力する条件ベースのプロンプトとも一致しやすくなり、推薦される確率を高めます。

Q&A・FAQ・解説コラムの体系化

製造業の技術は専門性が高く、用語や工程の背景を補足する情報が必ず求められます。

Q&AやFAQ、解説コラムは短い意味単位に分かれた情報になりやすく、AIにとって理解しやすい形式です。たとえば「なぜこの加工にその材料が向くのか」「よくある失敗と対策」「工程ごとの注意点」など、技術の背景を説明するだけでもAIの理解は大幅に深まります。

AIは意味を抜き出して回答を構成するため、こうした補足情報がある企業は情報の立体感が増し、回答候補に入りやすくなります。

外部ポータルサイト・おすすめ記事で“第三者証拠”を作る

AIは一つのサイトだけではなく、複数の場所で語られている情報を照らし合わせながら信頼度を判断します。企業サイトだけに書かれている情報より、外部でも同じ説明がされている情報のほうが“正確な内容”として扱われやすくなります。製造業の場合、次のような外部ポータルサイトが効果的です。

- イプロス

- NCネットワーク

- Metoree

- 技術メディアの記事

- 展示会の出展情報

- プレスリリース

ここに自社の技術内容や用途、実績が掲載されていると、AIが「この情報は複数の場所で確認できる」と判断し、候補として取り上げやすくなります。SEOにおける被リンクに近い考え方ですが、AIの場合は“リンク”ではなく“意味の一致”が重視されます。

複数ドメインでの情報発信(証拠の分散)

AIは一つのサイトだけを見て判断するわけではなく、複数のドメインに散らばった情報を統合しながら企業を評価します。

そのため、情報が自社サイトだけに集中している状態よりも、複数の場所に分散しているほうが、AIにとって“確からしい情報”として理解されやすくなります。

技術紹介、用途紹介、実績紹介などを次のような場所に広げておくことが効果的です。

- 自社サイト

- 外部ポータルサイト

- 技術メディア

- 展示会ページ

- SNSでの技術投稿

どこを見ても同じ説明が確認できる企業は、AIにとって「信頼できる情報源」であり、プロンプトに対する回答候補に入る可能性が高まります。

必要な対策はどれも大掛かりなものではありませんが、AIが情報を扱う仕組みを踏まえて整えていくことで、AI検索時代における“見つけられる企業”へと確実に近づくことができます。

製造業が気をつけたいAI検索の落とし穴

AI検索は便利で強力な一方で、製造業特有の情報構造や技術特性を踏まえると、いくつか注意すべきポイントがあります。ここを理解しておくことで、AI検索対策の方向性を誤らず、必要以上のリスクも避けることができます。

まず気をつけたいのは、情報が曖昧なままだと誤った文脈で扱われる可能性があることです。AIは意味を読み取りながら情報を再構成するため、「強み」「技術」「用途」「設備」「実績」が曖昧な状態で混ざって記載されていると、意図しない解釈をされる場合があります。たとえば「対応できる可能性がある」「検討したことがある」といった曖昧な表現は、AIにとっては“対応できる”と誤認されやすく、結果的に不適切な候補として表示されるリスクがあります。

次に注意したいのが、自社サイトにしか情報がない場合の“情報の偏り”です。AIは複数の場所に散らばった情報を確認しながら信頼度を判断するため、自社サイトにすべてが閉じている企業は、情報の裏付けが弱いと判断される可能性があります。特に製造業は技術がニッチな分、外部に情報が広がっていないとAIの判断が安定しにくくなります。これにより、実力があってもAI検索上では候補から外れてしまう状況が起きえます。

さらに、専門用語の扱いにも注意が必要です。製造業は業界ごとに言葉の使い方が異なることが珍しくありません。AIは文章の意味を読み取りながら理解するため、言葉の定義がサイト内で統一されていないと、AI内部で意味のブレが起きます。たとえば「金型製作」「金型加工」「金型調整」のように似た言葉が定義なく並んでいると、AIはそれらを同じものとして扱ったり、逆にまったく別の概念として誤認したりする場合があります。

また、AIは最新情報を自動で反映しているわけではない点も落とし穴です。自社側が設備更新や加工範囲の変更をしても、それがWeb上で明確に公開されなければ、AI内部では古い情報のまま認識され続ける可能性があります。「もう対応していない技術がAIの回答に残り続ける」「新しい技術が回答に反映されない」といったミスマッチが起きないよう、情報更新を定期的に行う必要があります。

最後に、AI検索は万能ではないという視点も欠かせません。AIが抽出する情報は公開情報に依存しているため、公開されていない技術や守秘性の高い案件は候補に含まれにくくなります。逆に、外部で誤った情報が広がっていると、それを拾って回答が生成される可能性もあるため、誤った情報が出回らなよう、日頃の情報管理や公式発信の精度も重要になります。

AI検索は強力な発見経路ですが、その分だけ「情報の扱われ方」への理解が求められます。技術の曖昧表現、外部情報の不足、専門用語の揺れ、古い情報の放置など、気をつけるべき点を抑えておくことで、AIに誤った理解をされるリスクを避け、正しく評価される状態を保つことができます。

Q&A

Q1:AI検索対策はSEOみたいな言い方はありますか?

A1:はい、あります。ただし、まだ統一されていません。例えば、LLMO(Large Language Model Optimization|大規模言語モデル最適化|エル・エル・エム・オー)、GEO(Generative Engine Optimization|生成エンジン最適化|ジー・イー・オー)、ARO(AI Recommendation Optimization|AI推薦最適化|エー・アール・オー)などがあります。また、AIOもありますが、これはGoogle検索の上位に表示されるAI Overview機能のことを指しますので、一般的なAI検索対策とは区別されます。

Q2:AI検索対策を始めるうえで、まず何から着手すれば良いでしょうか?

A2:最初に取り組むべきなのは、技術・用途・実績の整理です。AIは文章を意味ごとに読み取るため、情報が一箇所にまとまっている状態よりも「技術は技術」「用途は用途」「実績は実績」と分かれている方が理解されやすくなります。製造業の場合、この整理だけでもAIが拾える情報量が大きく変わるため、最優先で進める価値があります。

Q3:構造化データ(JSON-LD)は対応した方が良いですか?

A3:対応した方が良いですが、AI検索対策の中では優先度は高くありません。生成AIは文章の意味を中心に理解するため、構造化データがなくても技術情報を読むことができます。ただ、FAQや製品情報などは構造化しておくと検索エンジン側の理解は深まり、AIが外部検索を行う際の補助材料にもなります。余力があれば取り組む、という位置づけが現実的です。

Q4:AIは企業のWebサイトをどこまで見ていますか?

A4:基本は事前学習で意味単位として取り込まれた情報を参照し、不足がある場合はブラウジング機能(Bingなど)で必要なページを追加検索します。ただし、ページ全体を読むというより、技術内容や用途、実績などの意味成分を抜き取って照合する仕組みのため、技術や用途の表現が曖昧だと見つけられにくくなります。

Q5:AI検索対策は外部ポータルに情報を掲載すれば十分ですか?

A5:外部ポータルの活用は重要ですが、それだけでは不十分です。AIは「複数の場所で同じ説明がされているか」を信頼の根拠とするため、外部に掲載しつつ、自社サイトでも同じ内容が明確に整理されていることが必要です。外部と自社で情報が一致しているほど、AIに正しく理解される確率が高まります。

Q6:AI検索で間違った情報が出てくることはありますか?

A6:あります。AIは公開情報の整合性をもとに回答をつくるため、自社サイトの情報が古かったり、外部に曖昧な説明が残っていると、その内容を拾ってしまう可能性があります。「もう対応していない技術が記載されたまま」「古い設備情報が残っている」といったケースは誤認を生みやすいため、定期的な情報更新が非常に重要です。

まとめ

AI検索対策は特別なテクニックではなく、「AIに正しく理解されるように情報を整えること」と「第三者から見ても確かな企業として扱われる状態をつくること」に尽きます。検索エンジン向けのSEOだけでは、これからの発注担当者の“AI経由のリサーチ”に乗り切れない場面が増えていきます。

技術・用途・実績を分けて整理すること、Q&Aや解説コラムで意味を補うこと、外部ポータルやメディアで第三者証拠を増やすこと、複数ドメインで一貫した情報を発信すること。この積み重ねによって、AIがプロンプトから候補企業を探すとき、自社が“自然と挙がる側”に回っていきます。AI検索は脅威ではなく、情報設計次第で確実に味方にできる変化だと捉えておくことが重要だと考えています。

製造業は情報をモジュールでブラックス化した上で、できる限り公開するオープンエボリューションとの考え方が今後AI時代では重要になってきそうです。

-2-432x270.png)