製造業や技術系企業の現場では、「良い技術を持っているのに市場に届かない」「用途開発が思うように進まない」といった声をよく耳にします。自社の研究開発から生まれた新技術や、長年培ったコア技術を新しい分野に展開できれば、企業の成長や差別化につながるのは明らかです。しかし現実には、せっかくの技術が顧客に正しく伝わらず、問い合わせや採用に結びつかないケースも少なくありません。

従来のマーケティング理論は、基本的に「製品をどの市場に、どのように届けるか」を整理することに主眼を置いてきました。その中心にあるのが マーケティング・ミックス という枠組みです。完成した製品を前提に戦略を組み立てるうえでは非常に有効ですが、技術用途開発のように「市場がまだ定まっていない」「どんな用途があるか分からない」といった状況には十分にフィットしません。

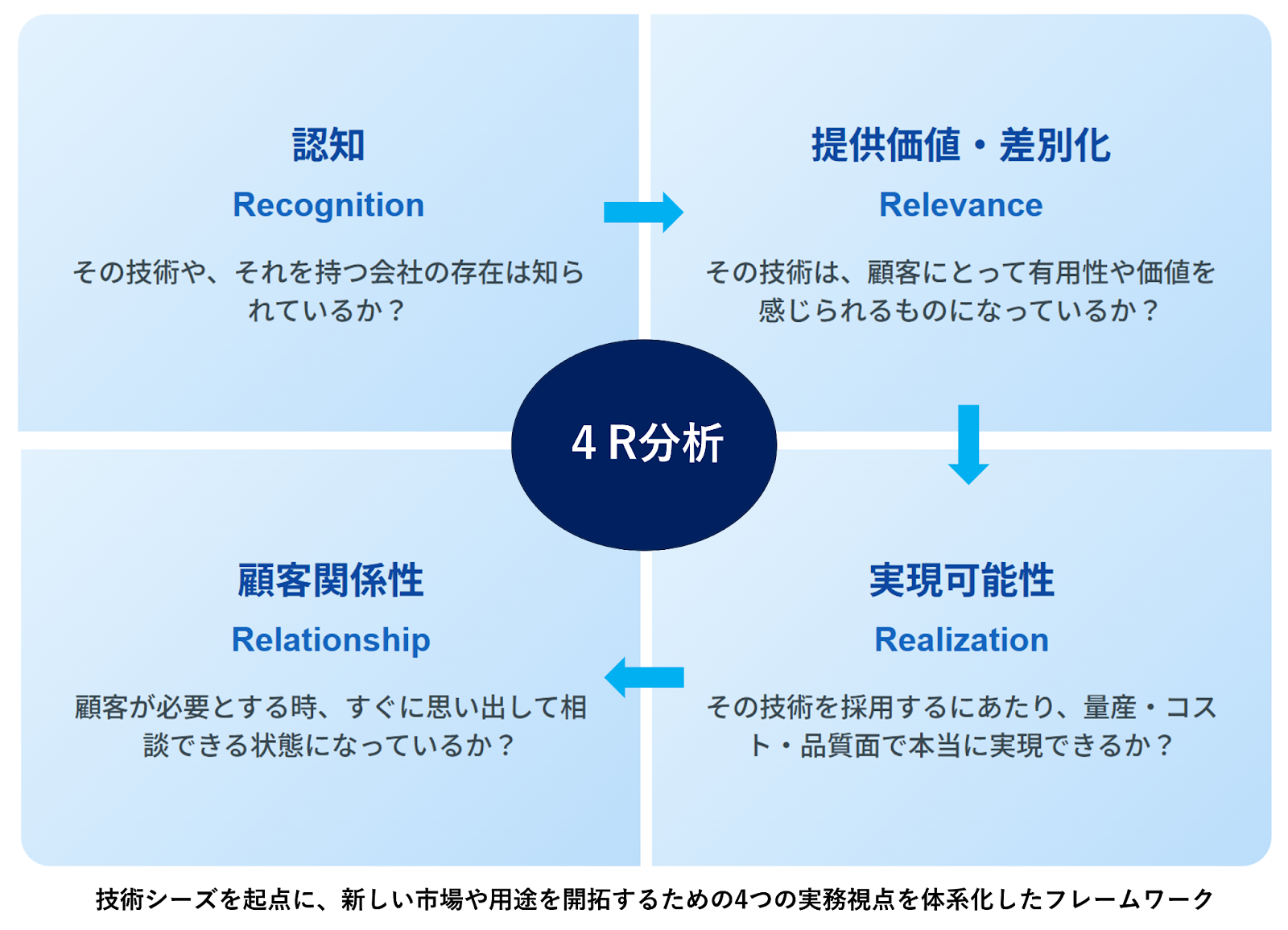

そこで本記事では、まずマーケティング・ミックスの基本(4P/4C)を振り返り、その適用時の問題を確認したうえで、技術者目線から再構成した独自フレーム 「技術マーケティング・ミックス(4Rモデル)」 を紹介します。この考え方は、私たちが長年にわたる技術マーケティング支援の実践を通じて蓄積した経験と成功事例を分析し、体系化して理論化したフレームワークです。

この記事の目次

マーケティング・ミックスとは

| 4P(企業目線) Product:提供する内容 Price:価格設計 Promotion:訴求・促進 Place:流通・提供チャネル | 4C(顧客目線) Customer Value:顧客価値 Cost:顧客負担(価格・時間・心理) Convenience:利便性 Communication:双方向コミュニケーション |

マーケティング・ミックスとは、市場展開に必要な要素を整理する枠組みです。代表的なのが 4P(Product/Price/Promotion/Place) で、企業目線で「何を・いくらで・どのように・どこで」売るかを設計します。

その後、顧客志向を取り入れた 4C(Customer Value/Cost/Convenience/Communication) も登場し、顧客の得る価値や負担、利便性、コミュニケーションを重視する視点が加わりました。

いずれも市場展開の基本ツールとして有効ですが、前提は「完成した製品を特定市場に投入する」状況です。したがって、製品も市場も定まっていない技術用途開発には、そのまま当てはめにくい という限界があります。

なぜ新しい枠組みが必要なのか

技術は「製品」ではなく「シーズ」から始まる

従来のマーケティング・ミックスは「製品ありき」で戦略を考える枠組みです。しかし製造業の多くが持っているのは、完成品ではなく「技術シーズ」。用途開発とは、このシーズをどこに展開できるかを探索する営みです。製品前提のフレームでは整理しきれないのです。

市場が未定義の段階から探索が必要

一般的なマーケティングは「市場を定義し、そこに戦略を当てはめる」ことを基本とします。一方で技術用途開発は、「市場そのものを見つける」ことから始まります。既存市場を前提にする理論では不十分であり、市場を発見する活動に対応する視点が必要です。

採用判断は「実現可能性」に左右される

消費財や完成品なら、価格・利便性・ブランドが採用の決め手になりやすいですが、技術の場合は異なります。どれだけ注目されても、量産性・コスト・品質保証といった「実現可能性」が欠けていれば採用には至りません。従来理論には組み込まれていないが、技術用途開発では必須の視点です。

顧客のタイミングに合わせた関係性維持が欠かせない

一般的な製品マーケティングは「認知 → 興味 → 購入」と直線的な流れを描きます。しかし技術の場合、認知・理解の時期と実際に必要になる時期は一致しません。だからこそ、必要になった瞬間に思い出してもらい、気軽に連絡できる状態を維持することが重要です。単発の商談ではなく、継続的な情報発信やフォローで関係を保つ必要があります。

技術マーケティング・ミックス(4Rモデル)とは

以上の前提を踏まえ、技術シーズを起点に、新しい市場や用途を開拓するための4つの実務視点を整理した独自フレームワークが「4Rモデル」です。

その有用性は以下のとおりです。

完成品ではなく技術シーズを起点に考えられる

- 4P/4Cのような製品前提の枠組みでは整理しきれない「技術用途開発」に特化。

市場が未定義でも活用できる

- 広く認知を広げ、反応から市場性を見極める流れを明確化する。

技術採用の決め手をカバーできる

- 「有用性+差別化」「顧客関係性」「実現可能性」という、技術ならではの採用判断要素を整理。

4つの視点で用途開発を体系化して分析できる

- Recognition(認知)

- Relevance(提供価値・差別化)

- Relationship(顧客関係性)

- Realization(実現可能性)

4Rモデルの4つの視点(考え方と具体策)

具体的にそれぞれの視点の考え方と施策例について紹介します。

R1: Recognition(認知)

用途開発の出発点は「広く知らせること」。最初からターゲットを絞り込まず、多様な業界からの反応を拾うことで市場性を見極めます。認知拡大は、用途連想を促し、相談や問い合わせを呼び込む仕組みにもなります。

具体的な施策例

- 技術ページや技術ブログによる公開情報の整備

→ 技術の存在を検索やWeb閲覧を通じて見つけやすくする。体系的な情報を発信することで、専門外の人にも「自社がこの分野に強みを持っている」と伝わりやすくなる。 - 展示会・学会への出展で異分野の目に触れる機会を増やす

→ 自社が想定していなかった業界や用途の担当者に技術を知ってもらうきっかけをつくる。対面での説明は「用途連想」を促しやすく、思わぬ市場性を引き出せる。 - 技術資料やホワイトペーパーのダウンロード導線を用意

→ 関心を持った顧客が“次の一歩”を踏み出せる仕組みを用意することで、相談や問い合わせにつながりやすくする。ダウンロード行動そのものが「関心シグナル」として情報収集にも役立つ。 - SEO対策や検索意図に合わせたコンテンツ作成

→ 潜在ニーズを持つ顧客の「調べる行動」に合わせて露出を高める。特に技術キーワードや課題解決ワードでの検索流入を狙うことで、潜在的な市場を掘り起こす。

R2: Relevance(提供価値・差別化)

顧客にとっての「有用性」と「自社を選ぶ理由」を明確に示すことが重要です。そのためには、認知や問い合わせを通じて得られる市場の声を分析し、業界や用途ごとに異なる価値を整理する必要があります。製品や用途によって要求される機能や競合は変わるため、用途ごとに適した差別化要素を設計することが欠かせません。

具体的な施策例

- 性能・耐久性・歩留まり・適用範囲のデータを比較形式で提示

→ 客観的な数値で強みを示し、用途ごとの有用性を裏付ける。 - 導入事例や成功事例をわかりやすく公開

→ 実際の活用シーンを示し、顧客が自社用途に置き換えて連想できるようにする。 - ライフサイクルコスト削減シミュレーションを提示

→ 「長期的に見れば安い」という経済的メリットを定量化し、価格面での差別化を補強する。 - 競合技術との差別化ポイントを整理した一覧表を用意

→ 顧客の選定プロセスで「自社を選ぶ理由」を一目で理解させ、比較検討を有利に進める。 - 顧客インタビューやレビューの引用

→ 実際の利用者の声を取り入れることで、第三者視点からの信頼性を高め、説得力を補強する。 - 用途別パンフレットやカタログの作成

→ 業界や用途ごとに異なる要求機能に合わせて価値を訴求でき、顧客が「自分の業界向けだ」と直感的に理解できる。

R3: Relationship(顧客関係性)

技術の認知・理解と実際の必要時期は一致しません。製品開発は長期に及ぶため、ニーズが顕在化するタイミングは読みにくいものです。だからこそ、必要な瞬間に思い出され、すぐ連絡できる状態を維持することが重要です。これは単なる接点維持ではなく「相談しやすい心理的ハードルの低さ」をつくり、採用機会を逃さない仕組みにもなります。

具体的な施策例

- 定期的な技術ニュースレターの配信

→ 認知から実際の必要性までの“タイムラグ”を埋める接点をつくり、必要な時に思い出してもらう。 - 技術FAQやナレッジベースの整備

→ 顧客が疑問を自己解決しやすくなり、「相談しやすい」「頼りやすい」という印象につながる。 - 評価サンプルや試作依頼の簡易フォームを用意

→ 導入検討の一歩目を低コスト・低リスクで試せるようにし、行動のハードルを下げる。 - 技術相談・問い合わせCTAの明示(Webやメールに設置)

→ 顧客が「今すぐ相談したい」と思った瞬間にスムーズにアクションできる環境を整える。 - 検索で自社技術情報にすぐたどり着ける状態を整備→ 社名を思い出せなくても「技術名・用途キーワード」で検索すれば上位に表示されるようSEOや情報発信を最適化し、必要な瞬間の接触機会を確保する。

R4: Realization(実現可能性)

導入判断の最終関門は「現実的に採用できるかどうか」です。量産性・コスト・品質保証といった条件を早期に示し、意思決定を支援することが不可欠です。有用性な技術であっても、量産性が確立できていなかったり、採算がとれない高額な技術では採用されることは困難です。会社としての信用度や取引実績なども見られます。

具体的な施策例

- 量産条件やコストレンジの早期提示

→ 「現実的に導入できるか」を早い段階で判断してもらえるようにし、無駄な検討工数を減らす。 - 品質保証データや試験結果の公開

→ 客観的な証拠を示すことで、採用に必要な安心感を提供する。 - 供給体制やリードタイム、バックアップ体制を整理した導入ガイドを作成

→ 安定的に供給できる仕組みを明示し、取引リスクを低減する。 - 少量の試作や小規模な検証機会を提供

→ 顧客が導入後のイメージやコスト感を具体的に把握でき、意思決定が進みやすくなる。 - ISO認証や取引実績など信頼性に関する情報の提示

→ 技術力だけでなく企業としての信頼性も裏付け、安心して採用判断してもらえる。

技術マーケティング・ミックス(4Rモデル)事例集

実際の用途開発マーケティングの成功事例を5つ紹介します。さらに、それぞれの事例が「技術マーケティング・ミックス(4Rモデル)」のどの視点に対応しているかを整理することで、理論と実践のつながりを明らかにします。

事例(1):力覚センサー

自動車業界向けに開発された力覚センサーを、他分野へ展開することを目的に用途開発マーケティングを実施。

MFTフレームワークで技術を棚卸しし、オウンドメディアを立ち上げて記事やコラムを発信。さらにSEO対策やWeb広告で幅広い分野の技術者に情報を届けた結果、ロボット業界で新たな用途を発見。市場性の高さから、同社はロボット業界向けの技術開発を本格的に展開するに至りました。

対応する4R:R1 Recognition(認知)+ R2 Relevance(提供価値・差別化)

事例(2):放熱部材

電子機器向けの放熱部材を、市場性の高い分野へ展開するために用途開発マーケティングを実施。

既に技術紹介ページはあったものの訴求力が弱かったため、技術コラムを量産し、そこから紹介ページへ誘導する施策を採用。競合技術をテーマにした記事から多くの流入を獲得し、問い合わせも増加。さらに、他部材と組み合わせて使用するなど、当初想定していなかったニーズを把握することに成功しました。

対応する4R:R1 Recognition(認知)+ R2 Relevance(提供価値・差別化)

事例(3):超音波はんだ技術

超音波はんだごてで使用されていた技術を、他分野へ展開するために用途開発マーケティングを実施。

当初は「簡便性」「異素材接合」が強みと想定されていましたが、マーケティング活動を継続する中で「低温で接合できる」というニーズを発見。特に「アルミ同士の接合」という新用途を見いだし、多くの顧客獲得につながりました。

対応する4R:R1 Recognition(認知)+ R2 Relevance(提供価値・差別化)

事例(4):剥がれない塗装・印刷技術

剥がれにくい塗装・印刷技術を持つある企業は、当初その魅力がWebで十分に伝わらず「何ができるのか」が分かりにくいという課題を抱えていました。

そこで技術情報の整理・公開を行い、クラウドソーシングを活用して情報ページから試作相談や開発依頼へとつながる導線を設計。不特定多数のユーザーとの接点を拡大しました。

結果として、エンタメグッズやクリエイティブ業界など想定外の分野からも引き合いが発生。さらに、得られた反応をもとにFAQや受注プロセスを改善し、事業の進化が自然に循環し始めました。

対応する4R:R1 Recognition(認知)+ R2 Relevance(提供価値・差別化)+ R3 Relationship(顧客関係性)

事例(5):アクリルの透明加工技術

プラスチック加工を手掛けるある中小企業は、自社技術を精緻に分析し、多角的な訴求軸を設計してマーケティングを実施。

その過程で多く寄せられた要望がアクリル加工でしたが、ニーズは「アクリルが欲しい」ではなく「内部構造を可視化できる透明モデルが欲しい」でした。そこで訴求軸を「アクリル加工」から「可視化製品」「透明化モデル」へ再定義した結果、展示会や構造解析分野で新たな需要を獲得しました。メルマガでの継続した技術情報配信、可視化の数値化による透明度の保証など積極的な提供体制の強化で持続的な提供価値を構築しています。特殊技術というわけではない技術であっても、工夫次第で独自の提供価値を作れた事例です。

対応する4R:R1 Recognition(認知)+ R2 Relevance(提供価値・差別化)+ R3 Relationship(顧客関係性)+ R4 Realization(実現可能性)

まとめ

マーケティング・ミックス(4P/4C)は製品を市場に展開する上で強力なフレームですが、技術用途開発のように「市場も用途も定まっていない」段階にはそのままでは当てはまりません。

そこで提唱するのが、

「技術マーケティング・ミックス(4Rモデル)」

です。

- Recognition(認知):初期はターゲットを絞り込みすぎず、広く知らせ、市場性を反応から見極める

- Relevance(提供価値・差別化):各市場・業界ごとの顧客にとっての有用性と競争優位性を明確化

- Relationship(顧客関係性):認知・理解と技術採用のタイミングのズレを理解し、継続的に接点を維持

- Realization(実現可能性):量産・コスト・品質の裏付けを示し採用に向けた最終フィットを目指す

この4つの視点を持つことで、技術シーズを顧客ニーズへとつなげ、新しい市場を切り拓く可能性は大きく広がります。属人的・偶発的な用途開発から脱却し、組織的で再現性のある取り組みへ進化できるはずです。

また、この考え方は用途開発に限らず、技術を起点としたマーケティングが求められる受託加工業界全般に活用できるフレームワークです。自社の保有技術を広く認知させ、市場の反応から提供価値を再定義することで、既存技術のマーケティングにも応用できます。