テクノポートの永井です。今回は「オープンイノベーション」と「オープン・エボリューション」についてご紹介します。

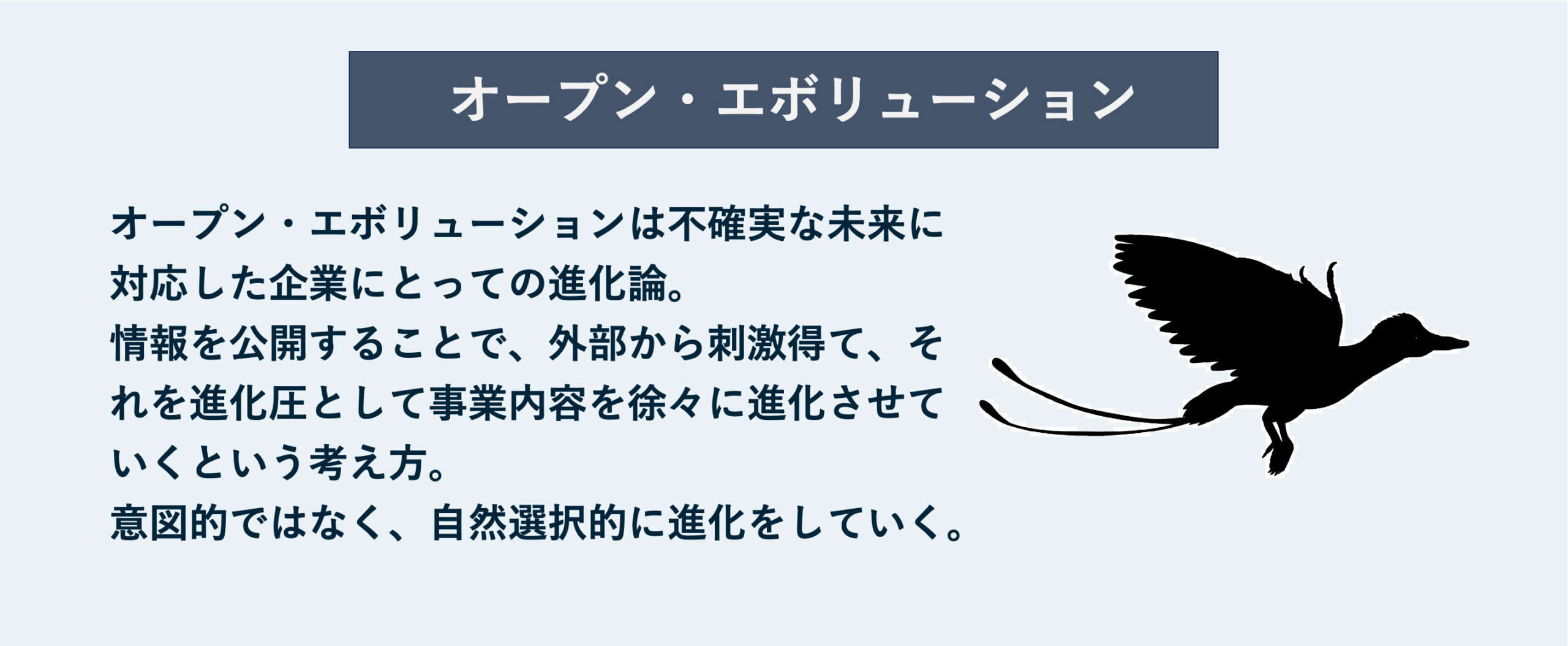

オープン・エボリューションとは、自社の情報をあえて外部に公開することで、外部の視点から「何が求められているか」を見極めてもらい、その選ばれた方向性に沿って事業内容を変化(=進化)させていくという考え方です。技術系製造業における新たな進化論として、近年注目が集まっています。

この記事の目次

オープンイノベーションとは

オープンイノベーションとは、自社の外にある技術や知識、人材などを柔軟に取り入れながら、新しい価値や事業を創出していくアプローチのことです。研究や製品開発を社内で完結させるのではなく、大学、スタートアップ、異業種の企業、そして個人までを巻き込み、連携しながら進めていく点が特徴です。

この考え方が注目される背景には、「自社内だけではスピードや多様性のあるイノベーションが難しくなっている」という現実があります。では、実際にどのような形で実践されているのでしょうか。

たとえば、アメリカのNASAは、太陽フレアの予測という高度な課題に取り組んでいます。NASAはその解決策を自社内で完結させようとするのではなく、観測データをオープンに公開し、世界中の研究者やスタートアップと連携することで、これまでにない視点やアルゴリズムを獲得してきました。巨大組織であっても、オープンにすることで多様で迅速な成果を得られる好例です。

国内でも、オープンイノベーションを活かした成功事例があります。兵庫県の中小企業・千石は、大手メーカーが使わなくなった「遠赤グラファイトヒーター」に着目し、その技術を活用して高機能トースター「アラジン」を開発しました。自社発の技術ではなくとも、価値を見極め、適切に組み合わせることでヒット商品を生み出せることを示しています。

このように、オープンイノベーションは大企業や研究機関だけの特権ではありません。むしろ、「外とどうつながるか」を柔軟に考えられるかどうかが、次の一手を切り拓くカギになるのです。

オープンイノベーションの歴史

クローズドイノベーションの限界

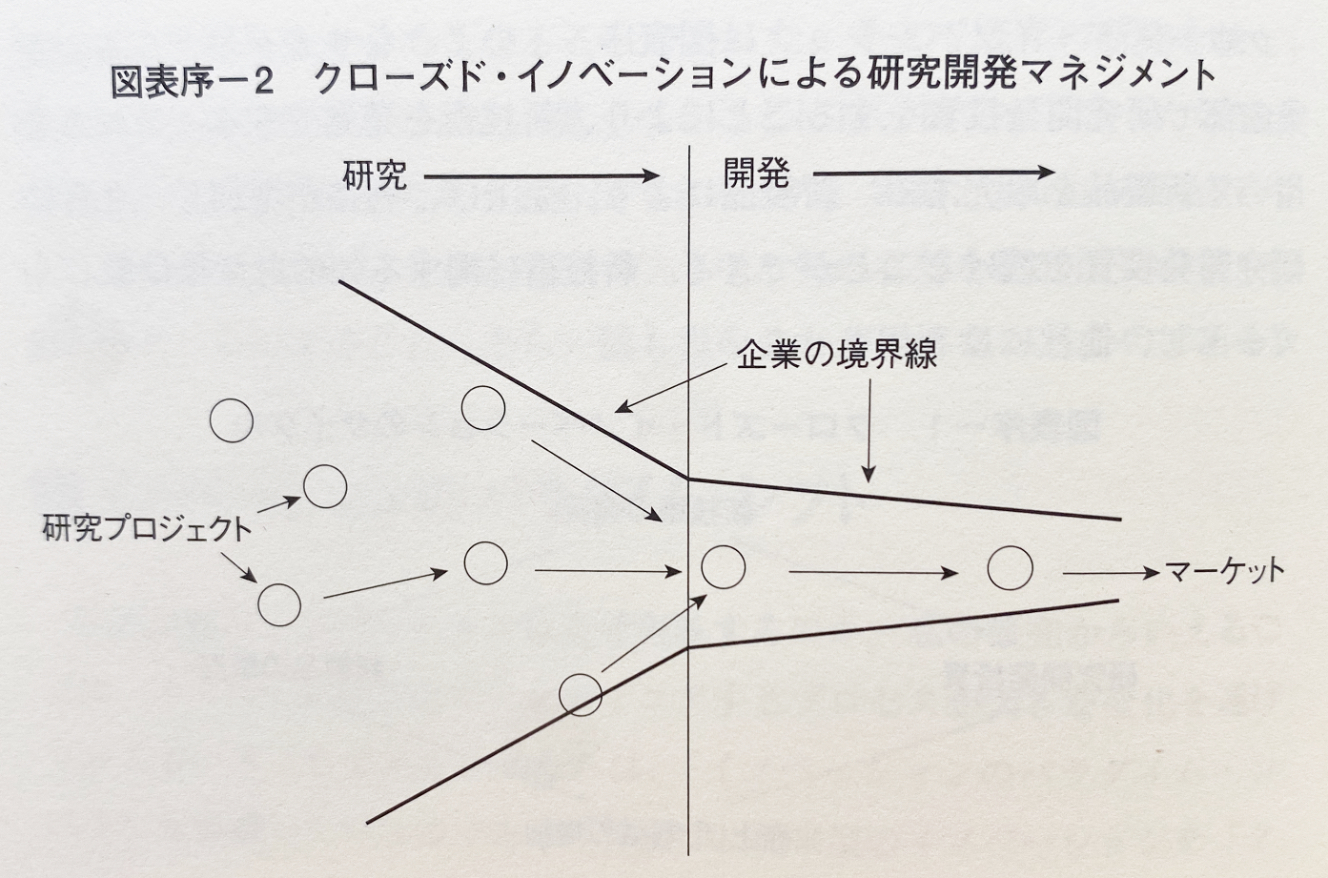

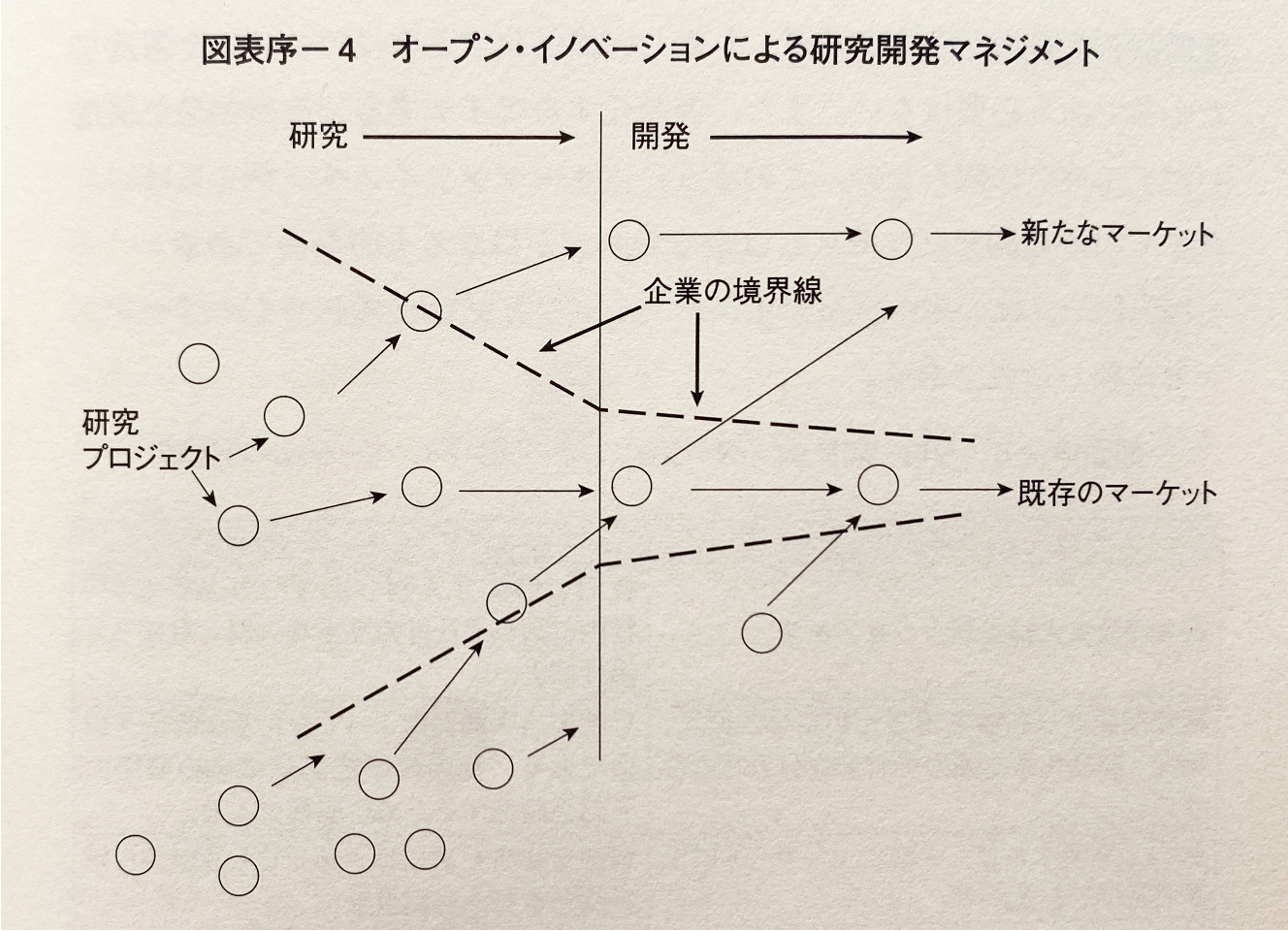

出所:『OPEN INNOVATION―ハーバード流イノベーション戦略のすべて』(P6)

かつて、多くの企業が採っていたのは「クローズドイノベーション」というスタイルでした。

自社の研究所や技術者だけで製品を開発し、アイデアから製造・販売までをすべて自社でまかなう。いわゆる“自前主義”とも呼ばれるやり方です。

当時は、情報を外に漏らさず、社内で囲い込んでおくことで競争優位を維持できる──という考え方が主流でした。実際、その戦略が機能していたのは、技術の変化が今よりも緩やかで、ライフサイクルが長かった時代だったからです。

ただ、時代が進むにつれて状況が大きく変わっていきます。

技術は高度化し、市場ニーズは多様化、そして競争は一気にグローバル化。

この変化のスピードに対して、自社だけですべてを担うというやり方が、むしろ足かせになり始めたのです。

- 開発に時間がかかりすぎる

- 投資額が膨らみ、回収リスクが高まる

- 社内に必要な専門性がそもそも存在しない

こうした壁に直面する企業が増え、クローズドなアプローチの限界が徐々に明らかになっていきます。

社外技術を取り入れる企業が成果を出し始めた

そんななかで、新しい視点を取り入れた企業が登場します。

「社内にないものは、外から取り入れよう」という発想の転換です。

たとえば、消費財メーカーのP&Gは、“Connect + Develop”という戦略を掲げ、世界中の技術に目を向け始めました。自社の技術だけで勝負するのではなく、社外のシーズを積極的に探索・活用することで、開発スピードを高め、ヒット商品を次々と生み出しました。

日本でも同様の動きが見られるようになります。

シャープは、外部の液晶技術を取り入れて主力事業へと育て上げ、トヨタは大学やベンチャーとの連携を通じてAI技術を強化するなど、成果を挙げる企業が少しずつ増えていきます。

こうした成功例を受けて、他の企業も「必ずしも自社でゼロからつくる必要はない」という価値観を持つようになり、少しずつ“オープンな姿勢”が広がりはじめました。

「オープンイノベーション」という概念の誕生

出所:『OPEN INNOVATION―ハーバード流イノベーション戦略のすべて』(P9)

このような実践的な動きが広がりを見せるなかで、2003年、アメリカ・カリフォルニア大学バークレー校のヘンリー・チェスブロウ教授が、その流れを理論として整理しました。彼が提唱したのが、現在も使われている「オープンイノベーション」という概念です。

著書『Open Innovation』では、知識やアイデアの流れを社内と社外の間で自在に行き来させることで、より効率的にイノベーションを起こすことの重要性が説かれています。

チェスブロウ教授はこう語っています:

「優秀な人材がどこにいるかは分からない。そして、その多くは社外にいる」

つまり、技術やアイデアを社内に囲い込むのではなく、むしろオープンに共有し合いながら活用していくことが、これからの時代には不可欠だという考え方です。

この思想は、グローバル企業を中心に急速に浸透し、現在では中小企業や行政機関など、より広い領域にも波及しつつあります。

オープンイノベーションは、単なる技術導入の手法ではありません。

価値の生まれ方そのものを変える「戦略的な姿勢」として、多くの組織に影響を与え続けているのです。

オープンイノベーションの課題

オープンイノベーションは大きな可能性を秘めた取り組みですが、実践にはいくつかの注意点もあります。特に、技術やアイデアを“外に開く”からこそ生まれるリスクについては、避けて通ることができません。

技術流出の懸念

最初に多くの企業が不安を抱くのは、「技術が流出するのではないか」という点です。オープンイノベーションでは、外部パートナーとの情報共有が必要になります。研究開発の方向性や、技術の中身についてある程度の開示が求められるため、たとえ相手に悪意がなかったとしても、情報が意図せず第三者に伝わる可能性はゼロではありません。

特に、自社の競争力の源泉となるコア技術に関しては、「どこまで共有するのか」「どうやって守るのか」という線引きが極めて重要です。秘密保持契約(NDA)を結ぶだけでは十分とはいえず、実務レベルでの管理体制や契約の設計も求められます。つまり、新しい価値を生み出すために“開く”一方で、大切なものを“守る”バランス感覚が不可欠になります。

知的財産(IP)の帰属問題

もう一つ見逃せないのが、「知的財産(IP)」の帰属に関する問題です。オープンイノベーションでは、複数のプレイヤーが協力し合い、共同で新しい製品や技術が生まれるケースが少なくありません。その際、「誰のアイデアなのか」「成果はどちらに帰属するのか」という線引きが曖昧になることがあります。

たとえば、共同開発した製品の特許をどちらの名義で出願するのか、ライセンスはどう扱うのか、将来的にその技術を他の分野へ展開する際のルールはどうするのか──。こうした点を曖昧なまま進めると、後になってトラブルの火種になってしまう可能性があります。特に、スタートアップや海外企業との連携では、IPに関する考え方や契約文化の違いが、摩擦の原因になることもあります。

信頼関係を前提としつつも、それを制度や仕組みで支える視点が、オープンイノベーションをビジネスとして成立させるうえでは重要です。

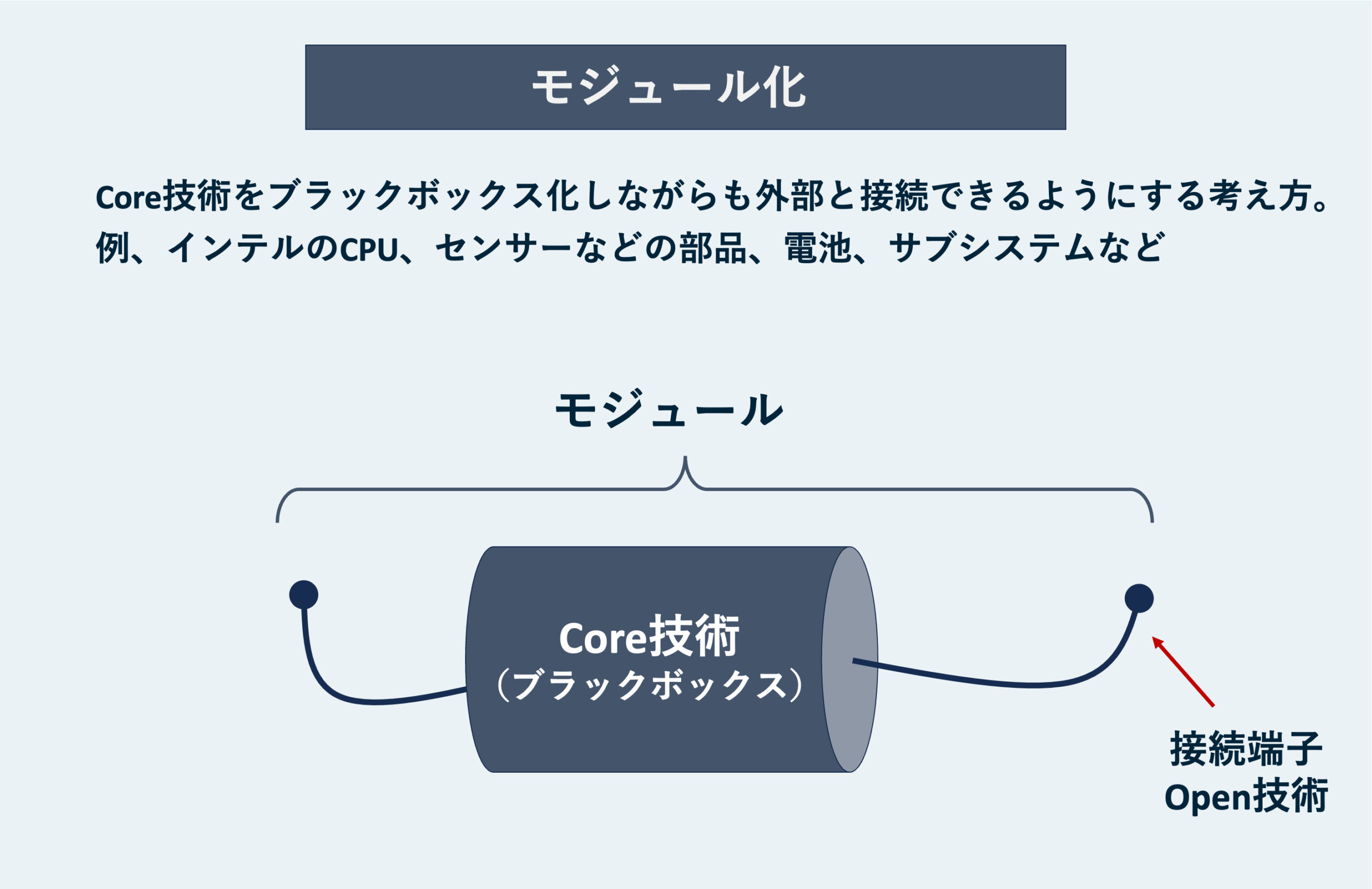

技術流出はモジュール化で解決できる

技術流出の懸念については、「モジュール化」という考え方でコントロールすることができます。モジュール化とは、技術や製品を構造的に分け、外部と接続する部分は“開き”、コアとなる部分は“閉じる(カプセル化する)”という設計思想です。たとえば、乾電池を思い浮かべてみてください。誰でも簡単に使える汎用性のある部品ですが、その内部構造──どんな化学反応が起きているのか、どんな素材が使われているのか──はカプセル化されており、ユーザーには見えません。

このように、内部のノウハウを秘匿しつつ、外からは簡単に使えるようにすることで、広く使われながらも模倣されにくい状態が実現されています。同じような考え方は、たとえばインテルがCPUの内部設計は公開せず、外部インターフェースのみを開示しているケースや、家電製品の接続端子・通信仕様の標準化などでも見られます。重要なのは、「どこを開き、どこを閉じるか」をあらかじめ意図して設計すること。これにより、オープンイノベーションのリスクを最小限にしつつ、外部連携の可能性を最大化することができるのです。

オープンイノベーションの種類

オープンイノベーションというと、「外部から技術やアイデアを取り入れる」というイメージが強いかもしれません。たしかにそれも一つの側面ですが、実際には知見の流れには“取り入れる”だけでなく、“外に出す”方向も存在しています。

この視点から整理すると、オープンイノベーションは大きく2つに分けることができます。

インバウンド型:外から取り入れる

インバウンド型は、大学、スタートアップ、異業種の企業、あるいはフリーランスの専門家など、外部から技術や知見、アイデアを取り入れるスタイルです。多様なパートナーと連携しながら、新しい製品や技術を共に生み出していきます。

たとえば、先に紹介したNASAの太陽フレア予測プロジェクトは、世界中の研究者との連携によって進められたインバウンド型の代表例です。また、P&Gが展開した「Connect + Develop」のように、社外の技術を積極的に受け入れて商品化につなげる動きも、まさにこの型にあたります。

中小企業でも、ある課題に対して大学の研究室や加工企業とチームを組むようなケースは多くあります。自社だけでは持ち得ない技術や視点を外から補い、新たな価値創出につなげていくスタイルです。

アウトバウンド型:中のものを外で活かす

一方、アウトバウンド型は、自社が保有する技術や知見を外部に活用してもらうスタイルです。たとえば、大手企業が自社開発の特許技術を外部にライセンス提供することで、新しい市場や用途を開拓するケースがあります。もともと自社の事業とは異なる分野であっても、外に開くことで思いもよらない活用方法が見つかることもあります。

この考え方は中小企業にも当てはまります。たとえば、ある町工場が持つ「超短納期かつ高精度な研磨技術」が、医療や宇宙分野に転用されるような事例もあります。もともと特定業界でしか知られていなかった技術が、外に“開かれた”ことで新たな需要と接点が生まれたわけです。

アウトバウンド型は、眠っていた技術資産を再発見し、活かし直すチャンスにもなります。それは、ブランディングや新規顧客開拓のきっかけにもつながっていきます。

技術系中小企業にとってのオープンイノベーションの課題

イノベーションの必要性について、反対する人はほとんどいません。変化が激しい市場のなかで、従来のやり方だけでは限界がある──この実感は、多くの中小製造業の経営者がすでに共有しているものだと思います。

ただ、「では、どうやってイノベーションを起こすのか?」という問いに向き合ったとき、大手企業やスタートアップとは違う難しさに直面するのが、技術系中小企業の実情です。特に「オープンイノベーション」という言葉には、どこか自分たちとは距離のある印象がつきまといます。

「既製品を開発していない」

多くの技術系中小企業は、自社ブランドの完成品を持っていません。「部品加工」「試作支援」「素材提供」など、製品の一部を構成する技術やサービスを提供している企業が大半です。そのため、「何をオープンにすればいいのか?」「どこで協業が生まれるのか?」がイメージしにくく、「オープンイノベーションはウチには関係ない」と感じてしまうのも無理はありません。

ただ、逆に言えばどんな製品にも“構成要素”があるということ。つまり、自社の技術や素材が、他社のイノベーションを支える“必要なピース”になり得るということでもあります。

「すごい技術があるわけではない」

「うちは別に最先端の技術を持っているわけじゃないし、独自性があるとも言えない」──そう思ってしまうのも自然な感覚です。オープンイノベーションと聞くと、“すごい技術を持っている会社がやること”のように聞こえてしまうからです。でも実際には、「目立たないけど、確実に価値がある技術」が世の中にはたくさんあります。たとえば、「他社より10度高温に耐えられる素材」や、「1ミクロン以内の精度で加工できる技術」など。一見すると小さな差かもしれませんが、他業界の視点で見れば大きな武器になります。

“自社内で判断するすごさ”ではなく、“他社から見たときにどう活きるか”という視点を持つことが、可能性を広げる第一歩になります。

「大手企業が取り組むもので中小企業は関係ない」

結局のところ、こうした不安や疑問はすべて「オープンイノベーションはウチには関係ない」という意識につながってしまいます。たしかに、大企業のように人員も資金も潤沢には使えませんし、スタートアップのようなスピード感も難しいかもしれません。けれど、本来のオープンイノベーションとは、「すごい技術を持っているから開く」のではなく、「開いたから新しい接点が生まれる」という順番の話です。

だからこそ、最初から“関係がない”と決めつけるのではなく、“関係があるように変えていく”という姿勢が大事になります。

すべてを一気に変える必要はありません。小さく始める工夫や、特定の相手に狙いを定めたスナイパー的な情報発信。それだけでも、新しい反応は十分に得られます。

オープン・エボリューションとは

オープン・エボリューションとは、自社の技術や情報を外部に公開し、その反応を受け取りながら、自社の方向性や事業のあり方を少しずつ進化させていく考え方です。一見すると、オープンイノベーションの「アウトバウンド型」に近いようにも思えます。たとえば、自社技術をライセンスとして提供したり、用途開発のパートナーを探したりするような動きも含まれます。

ただし、オープン・エボリューションの特徴は、もっと“ゆるやかで、小さく始められる”という点にあります。

革新的な技術がなくてもいい

多くの技術系中小企業は、最先端の研究成果や革新的な自社製品を持っているわけではありません。また、開示できる情報がそもそもない、という感覚を持つことも自然です。けれども、オープン・エボリューションは「革新的な発明」を求めているわけではありません。重要なのは、“今ある情報を、どう整理して、どこまで開けるか”という姿勢です。

たとえば、加工方法、素材の特性、対応できる形状、過去の事例──そういった技術断片をモジュール化して公開するだけでも、「誰に、どの情報が届くか?」を観察することができます。

そこに思いがけない業界や企業との接点が生まれる。それが、結果的に自社の方向性を“選ばれたかたち”へと進化させていく──この循環こそが、オープン・エボリューションの仕組みです。

実際に起きた「反応から進化」

たとえば、ある部品加工会社が「高温環境に強い表面処理技術」をWebで紹介したところ、想定していなかった農機メーカーからの問い合わせが入りました。それまで農業分野との接点は皆無だったにもかかわらず、「外に開いた情報」が引き金となって、新しい選択肢が生まれたわけです。

このように、“開示された情報”が“検索可能”である時代には、「伝えること」がそのまま「選ばれる構造」になります。検索エンジン(ホームページ)、SNS、YouTube、note──発信のための土壌はすでに整っていて、小さな企業でも自分の存在を知ってもらえるチャンスは格段に増えています。

だからこそ、「とにかく革新的な何かを生み出さなければ」ではなく、「今あるものを、まずは外に出してみる」ことから、進化のプロセスは始められるのです。

革命ではなく、選ばれていく進化

オープン・エボリューションは、“一気に会社を変える革命”ではありません。むしろ、無理のないペースで、自然に選ばれた方向へ少しずつ進化していく“エボリューション”のアプローチです。すごい技術がなくてもいい。まだ明確な強みが見えていなくてもかまいません。

「今ある情報を整理し、開示し、反応を見る」。そして、そこから“どこで求められるか”を見つけていく──。そんな積み重ねが、技術系中小企業にとってのこれからのイノベーションのかたちになるかもしれません。

オープン・エボリューションの事例

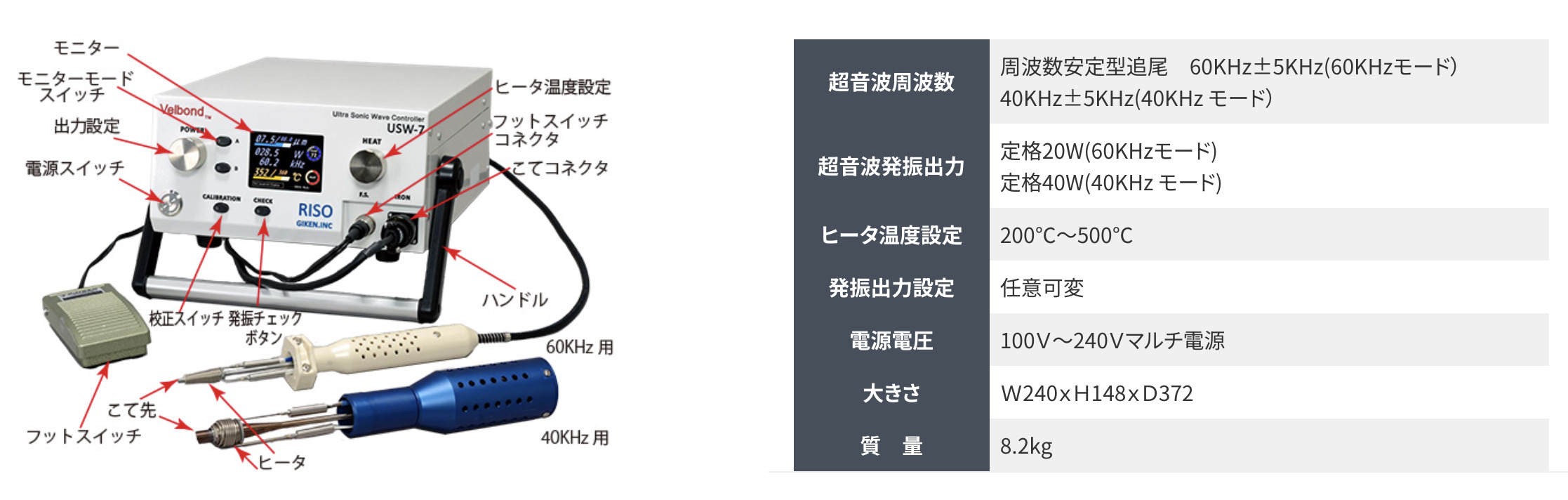

リソー技研株式会社|超音波はんだ技術の公開が新市場開拓につながった事例

HP:https://velbond.com/

テクノポートの事例紹介:https://marketing.techport.co.jp/case/velbond/

MONOist記事:https://monoist.itmedia.co.jp/mn/articles/2503/11/news002.html

リソー技研様は、キャビテーションを応用した「超音波はんだ技術」を有する企業です。金属同士はもちろん、ガラスやセラミックスなど異種材料との接合も可能で、従来のはんだ付けでは難しかった課題に応えるポテンシャルを持っていました。

当初は研究用途など、ごく限られた分野で活用されていましたが、「この技術、もっと広い分野でも役立つのでは?」という仮説のもと、用途開発マーケティングをスタート。技術の特徴や仕組みを丁寧に発信していった結果、次のような市場からの“反応”が集まってきました。

低温接合ニーズへの対応

アルミなど融点の低い素材の接合で、従来のろう付けや溶接では難しかった課題に対して超音波はんだが有効とされ、需要が拡大。

フラックスレスでの進化

「洗浄工程をなくしたい」というニーズに応え、酸化膜を除去できる専用装置を開発。フラックスを使わない接合が新たな顧客層につながりました。

異素材接合への応用展開

太陽電池や光ファイバーなど、もともと想定していなかった分野からの問い合わせが相次ぎ、技術の可能性が想像以上に広がる結果に。

こうした流れは、まさに「技術を開き、反応を受け取りながら、事業そのものが進化していく」というオープン・エボリューションの典型です。

社内では気づけなかったニーズを、発信と対話を通じて引き出し、それに応える形で製品やサービスを磨いていく──。リソー技研様の取り組みは、「見つけられる構造を設計したからこそ、選ばれた進化」の好例といえます。

荒川技研株式会社|技術を公開したことで、取引先200社超の事業進化へ

HP:https://a-giken.co.jp/

テクノポートの事例:https://marketing.techport.co.jp/case/arakawa-giken/

荒川技研様は、プラスチック加工に強みを持つ中小製造業です。もともとはアミューズメント業界向け製品を主力としながらも、特定顧客への依存度が高く、事業リスクが顕在化していました。そこで着手したのが、自社の技術を整理し、Web上で体系的に公開していく取り組みです。新技術の開発ではなく、既存の加工技術や対応実績を、用途・素材・形状といった軸で言語化。検索に引っかかりやすいかたちで発信していきました。

その結果、これまで接点のなかった業界からの問い合わせが少しずつ増加。「今ある強み」が検索という入り口を通じて可視化されたことで、新たな市場とのつながりが生まれていきます。最終的には、1社に依存していた事業構造から脱却し、200社を超える企業と取引する体制へと進化しました。

この事例は、「技術そのものを変えずとも、“見せ方”を変えれば“選ばれ方”が変わる」ということを端的に示しています。新発明を生み出す必要はありません。「外に向けて開いてみる」という姿勢が、新たな可能性を拓いていくのです。

株式会社グリムファクトリー|技術を開示し、クラウドソーシングで市場とつながった共創型の進化事例

HP:https://grimfactory.co.jp/

テクノポートの事例:https://marketing.techport.co.jp/case/grimfactory/

グリムファクトリー様は、特殊印刷や立体印刷など、独自の高度な加工技術を持つ企業です。ただ、当初はその魅力がWeb上に十分に伝わっておらず、「何ができる会社なのか」が見えにくいという課題を抱えていました。そこで取り組んだのが、技術情報の可視化と戦略的な公開。テクノポートとの連携のもと、事例や差別化ポイントを丁寧に分解・整理し、「誰に」「何を」「どう伝えるか」の設計から見直していきました。さらに特徴的だったのが、クラウドソーシングの活用です。情報ページからスムーズに試作相談や開発依頼につながるよう導線を設計。不特定多数のユーザーとの接点を戦略的に構築していきました。

すると、エンタメグッズやクリエイティブ業界など、もともと想定していなかった分野からの引き合いが発生。情報を開いたことで“選ばれた”という感覚が、グリムファクトリー様自身にも芽生えていきます。しかも、そこで得た反応をもとに発信内容やFAQ、受注プロセスを改善。受け取ったフィードバックがそのまま事業を進化させる材料となり、エボリューションが自然に循環し始めました。

この事例は、「開示 × 接点設計 × 柔軟な適応」というオープン・エボリューションの本質を、わかりやすく体現しています。

これらの事例に共通しているのは、「完璧な状態で発信した」わけではないという点です。大切なのは、「今あるものを見直し、外に開いて、反応を受け取ること」。そして、そこから“どこで自社が求められているのか”を見つけていく姿勢です。

関連記事:オープンイノベーションとは?定義や取組み事例を紹介!

オープン・エボリューションは、特別な会社のためのものではありません。むしろ、「まだ確かな強みが見えていない会社」こそ、試してみる価値がある考え方なのかもしれません。

オープン・エボリューションはWebとの相性が良い取り組みになりますので、ご興味ありましたらテクノポートにご相談ください。