今回は製造業のブランディングに興味のある方、ブランディングの進め方を知りたい方に読んでいただきたい記事です。

要点

- ブランド力は売上に直結する

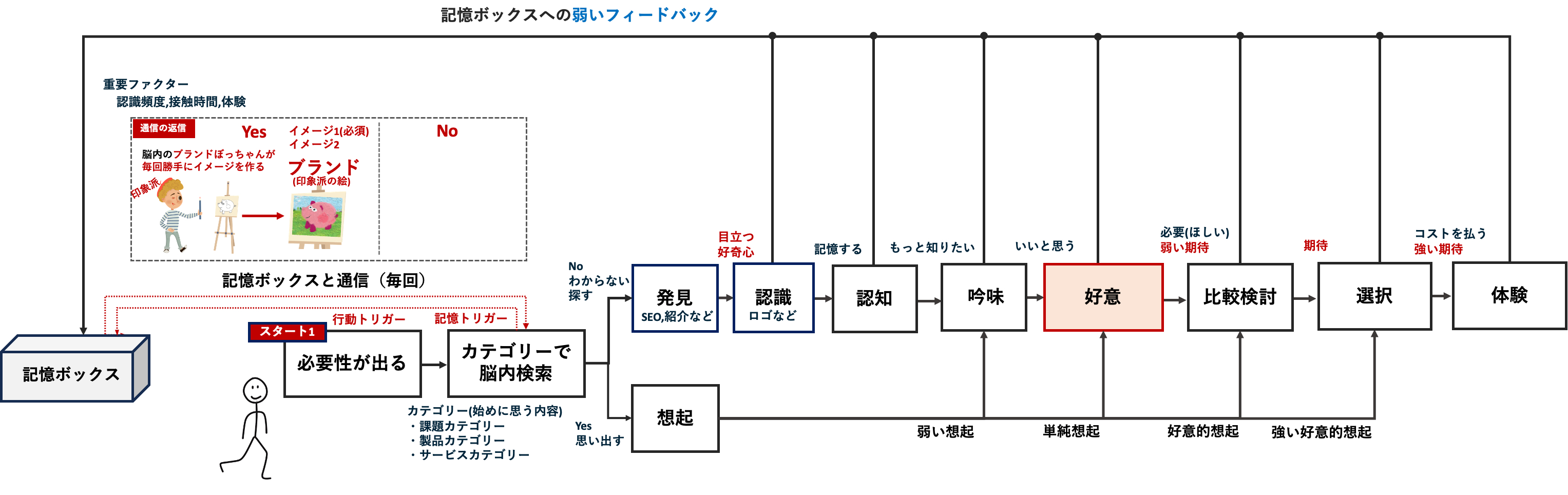

ブランド力が高まるとターゲットから「想起」されるようになるため、発見フェーズをスキップして検討フェーズからスタートできるようになります。

それにより受注確率が上がります。 - 製造業特有のブランディングのアプローチ

製造業のブランディングは社名を想起してもらうことが重要になります。 - 実践的なブランディング戦略

マルチアングルブランディングやぶどう型ブランディングをするために、所属カテゴリーの宣言を多数行ってください。

用語解説

ブランドとは観察対象に対して、個人が連想した印象の束である。ブランディングとはブランドの「質」と「量」を高めるための取り組みであり、言い換えると自社について良い印象を持つ人を増やすことである。そして、ブランディングの目的は多くの人に想起してもらうことである。

この記事の目次

そもそもブランディングはなぜ必要なのか?

ブランディングは売上アップに直結する大きな要因になりうる

ブランディングとは、ブランドの「質」と「量」を高めるための取り組みです。ブランド力が高まると、お客様から選ばれる確率が上がり、それが結果的に売上の向上につながっていきます。つまり、ブランディングは売上アップに直結する大きな要因になりうるということですね。

とはいえ、「ブランド力が上がると売上が上がる」とだけ聞いても、ちょっとイメージしにくいかもしれません。そこで、もう少し踏み込んで説明してみます。

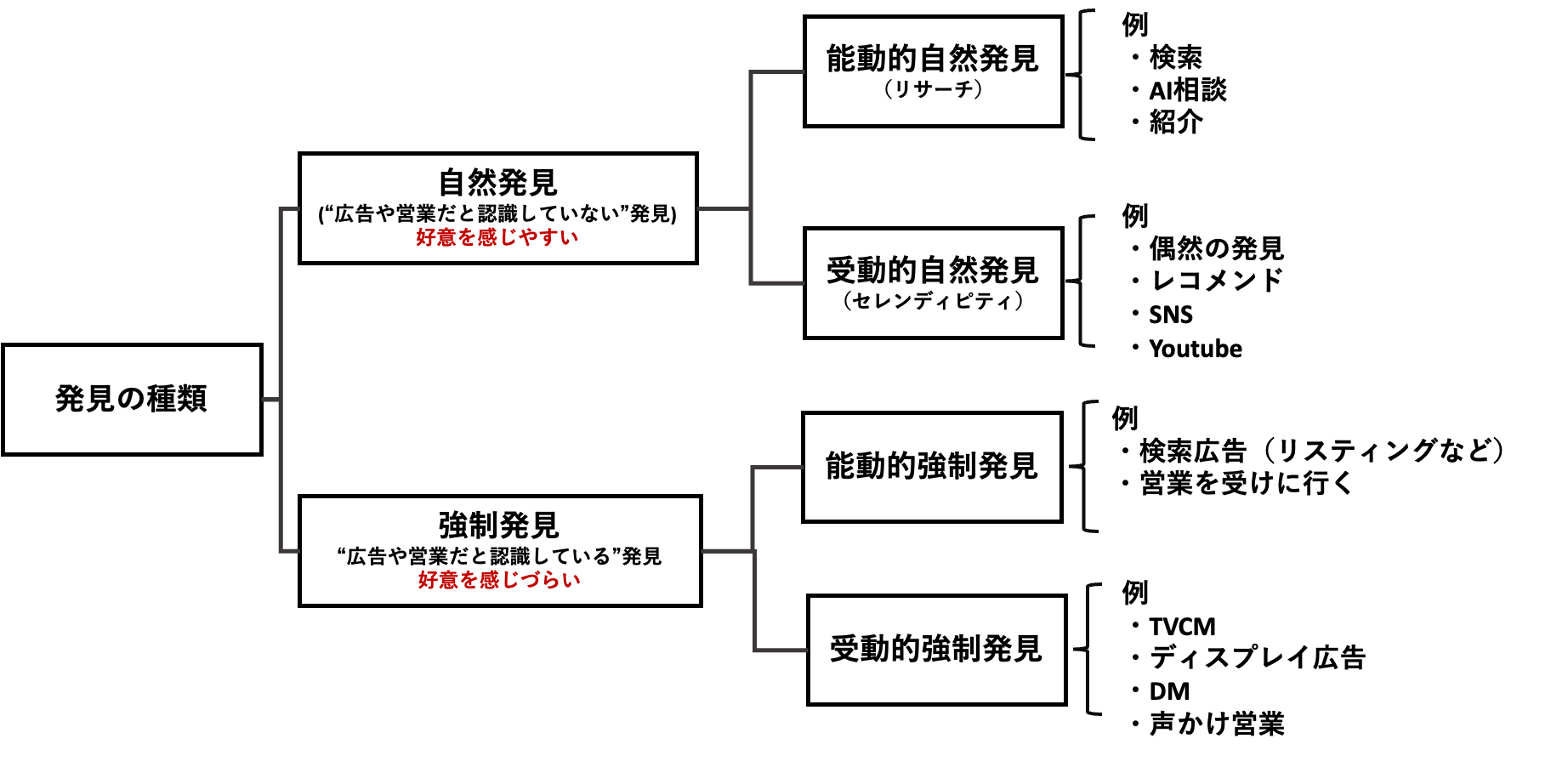

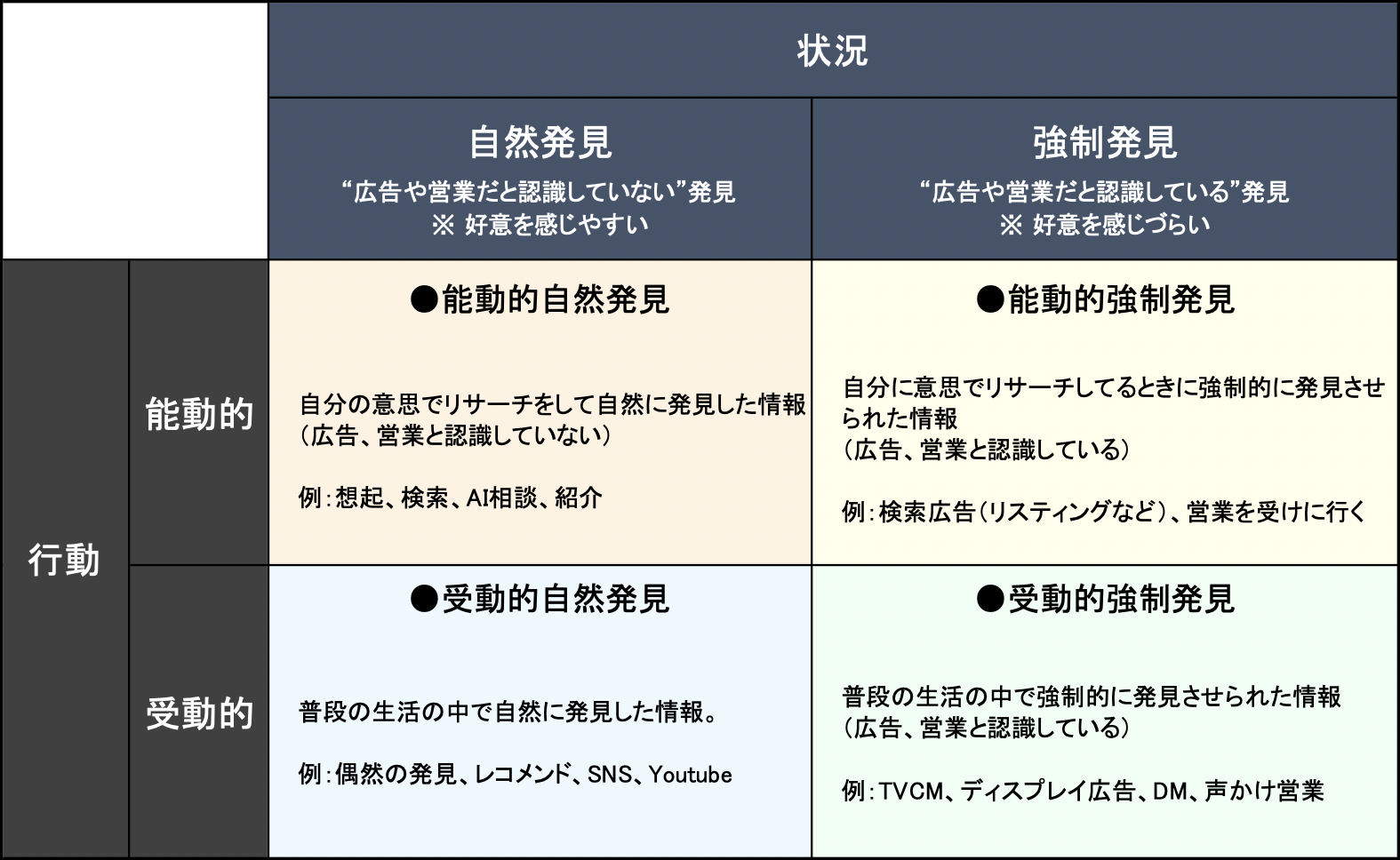

選ばれるには、「検討のテーブル」に乗る必要がある

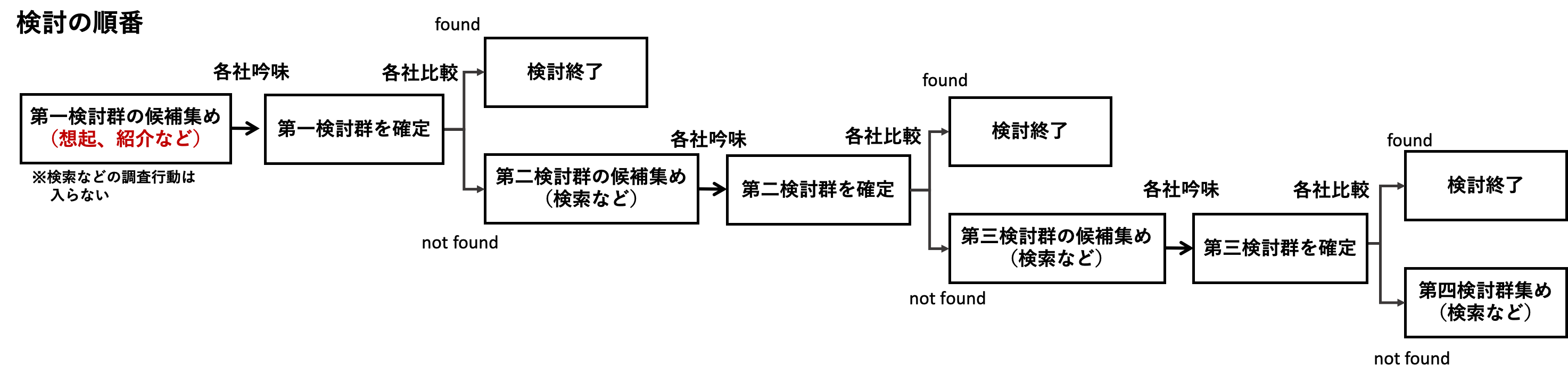

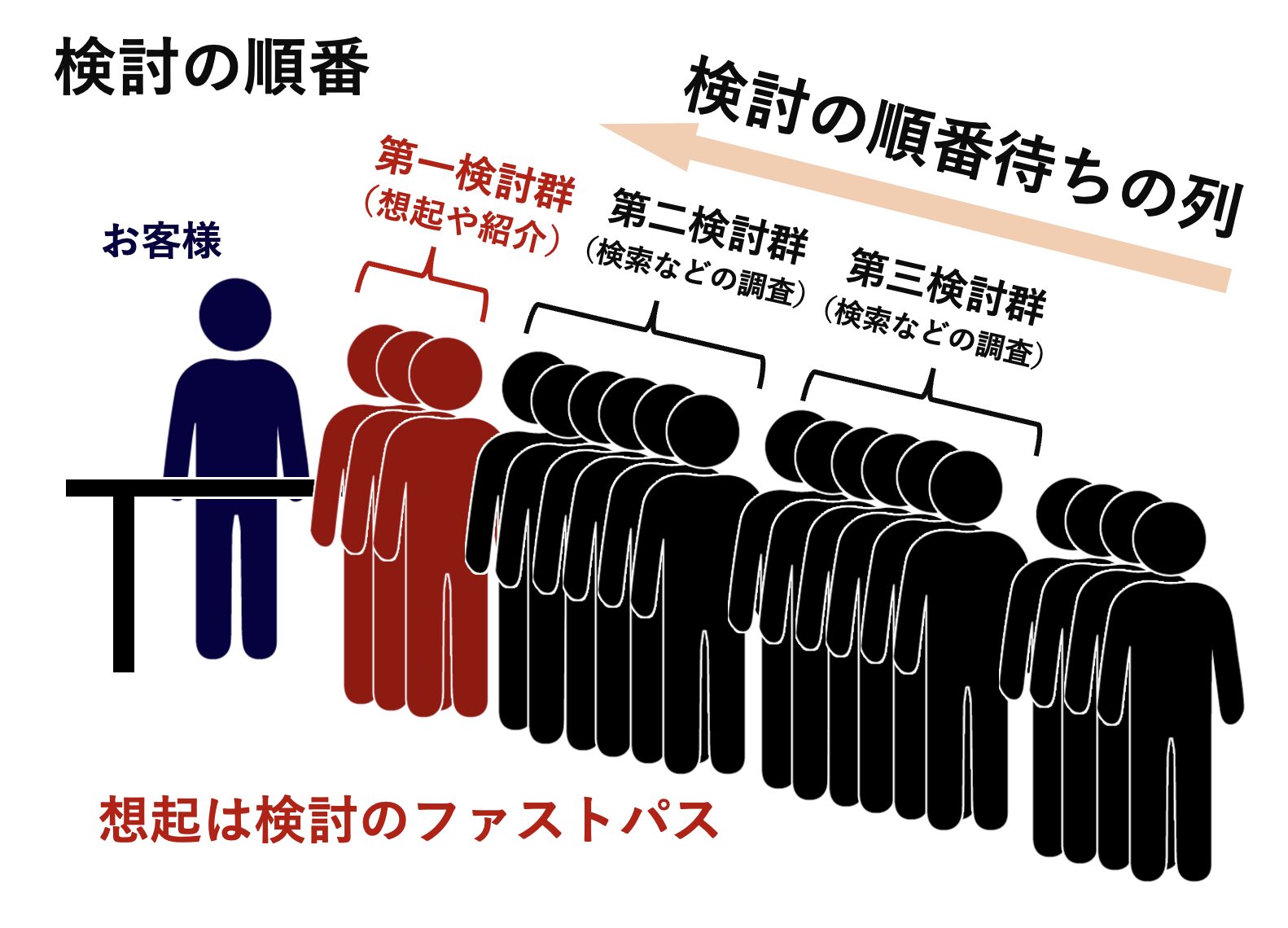

まず前提として、商品やサービスが選ばれるためには、そもそも「検討の土俵」に上がっていることが必要です。この土俵に上がるための方法は、大きく2つに分けられます。

1つは「思い出してもらうこと」。もう1つは「探してもらうこと」です。

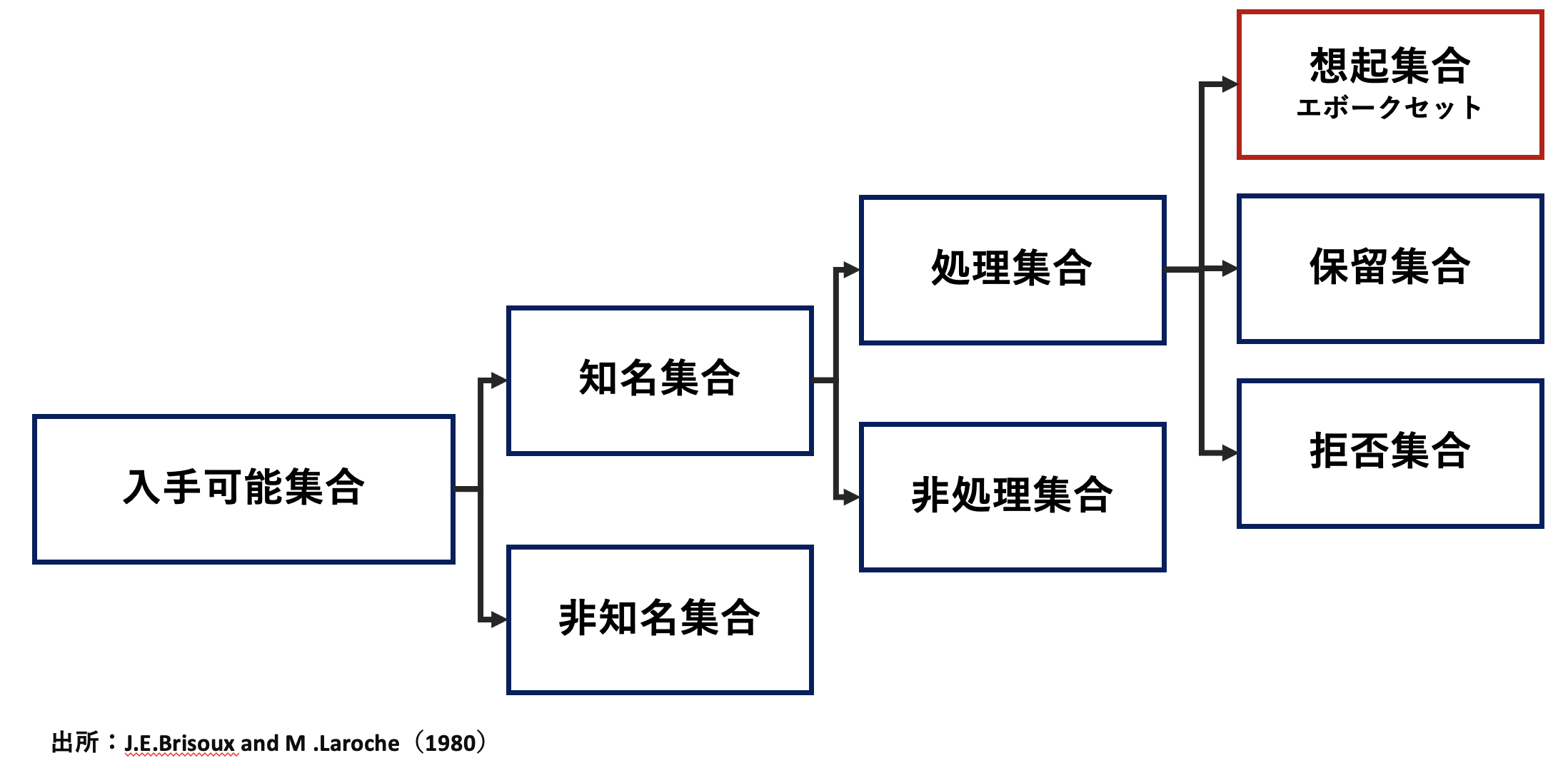

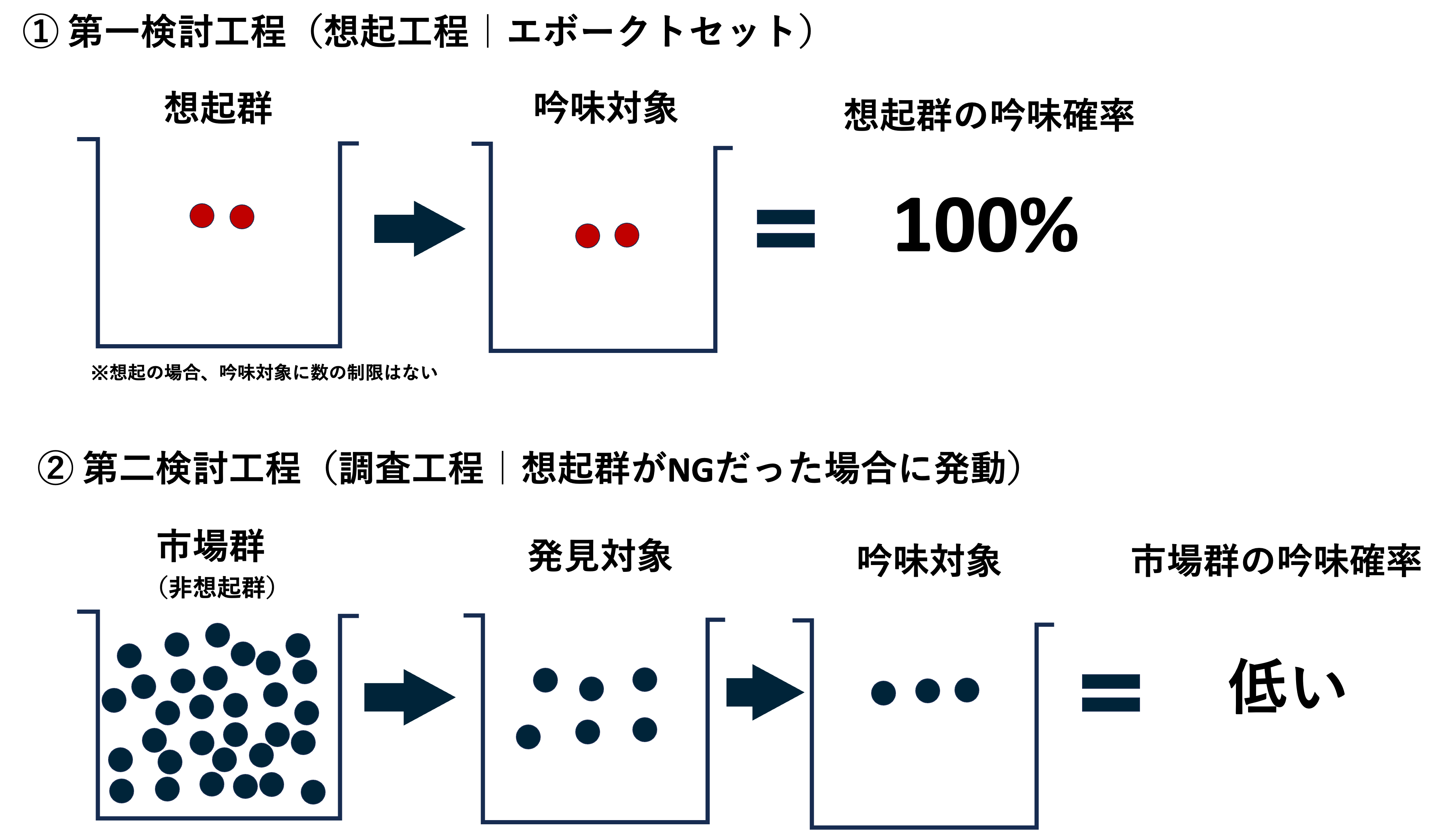

このうち、思い出してもらうことを専門的には「想起(そうき)」と呼びます。そして、思い出された候補の集まりを「想起集合(エボークトセット)」といいます。

多くの場合、検討はこの想起集合の中から行われます。そこで解決できなかった場合に限って、「ほかに何かないかな?」と調べ始める流れになります。

想起されるだけで、100%検討の対象になる

ここが大事なポイントです。

もしも自社の製品やサービスが最初から想起集合に入っていれば、100%の確率で「検討」されます。もちろん、その後に選ばれるかどうかは内容次第ですが、「検討テーブルに乗る」という極めて大きなハードルを、すでにクリアしている状態になります。

逆に、どれだけ良い商品でも、想起もされず、調べても出てこなければ、最初から検討の舞台にすら立てません。

想起をつくる仕組みこそが、ブランド

この「想起される状態」をつくるのが、ブランドの役割です。そして、そのブランドの質を高め、量を広げていくのがブランディングという活動になります。

だからこそ、ブランディングが成功すると、想起される確率が上がり、検討に入る可能性が高まり、結果として選ばれやすくなっていく。その積み重ねが、売上にもしっかりとつながっていく、という流れです。

だから、ブランディングには価値がある

見ふんわりしているようで、実はかなり論理的な構造をもっているのがブランディングです。「覚えてもらう仕組み」をつくるためにブランドがあり、それを育てていくのがブランディング。

だからこそ、目先の広告施策だけでなく、長期的にブランドという資産を築いていくことが、選ばれる企業・製品になるためには欠かせません。

そもそもブランドとは何か?

ブランディングというと、「ブランドの“質”と“量”を高めること」とよく言われます。ただ、それ以前に「そもそもブランドって何?」という定義を明らかにしておかないと、ブランディングの中身そのものがぼやけてしまいます。

とはいえ、実は「ブランド」には共通の定義があるわけではありません。いろんな立場から、さまざまな解釈がされています。いくつか代表的なものを紹介してみます。

- アメリカ・マーケティング協会

「ブランドとは、ある売り手や売り手集団の商品・サービスを識別し、他と差別化するための名称、言葉、記号、シンボル、デザイン、あるいはその組み合わせ」 - ケビン・レーン・ケラー

「ブランドとは、製品やサービスを他と区別するための、名前・用語・デザイン・シンボル・その他の特徴の集合」 - グロービス経営大学院

「ブランドとは、顧客と企業の間で共有された認識であり、顧客に期待を持たせ、それに応えるもの」 - 神戸大学大学院

「ブランドとは、企業が消費者に対して交わした“約束”であり、消費者が企業に対して抱く“期待”。経営の視点では“期待を先回りする仕組み”ともいえる」 - デビッド・アーカー

「ブランドとは、製品やサービスに付加された無形の資産であり、消費者が選ぶ理由となる“信頼”や“満足感”を提供するもの」

これだけ見ても分かるように、定義は多様です。大きく分けると、

- 識別や差別化のための記号(識別子)

- 選ばれる理由となる信頼や品質

- 顧客との“期待と応答”の関係性

- 企業からの“約束”のような意味づけ

といった要素に分類できそうですが、どれも少し機械的だったり、しっくりこないところがあります。

たとえば「記号」と言われても、ブランドはただのマークではないし、「企業の約束」といっても、そもそも顧客にとってそれが“約束された”という感覚があるのかは疑問だったりします。

そこで、ここでは少し視点を変えて、次のように定義してみます。

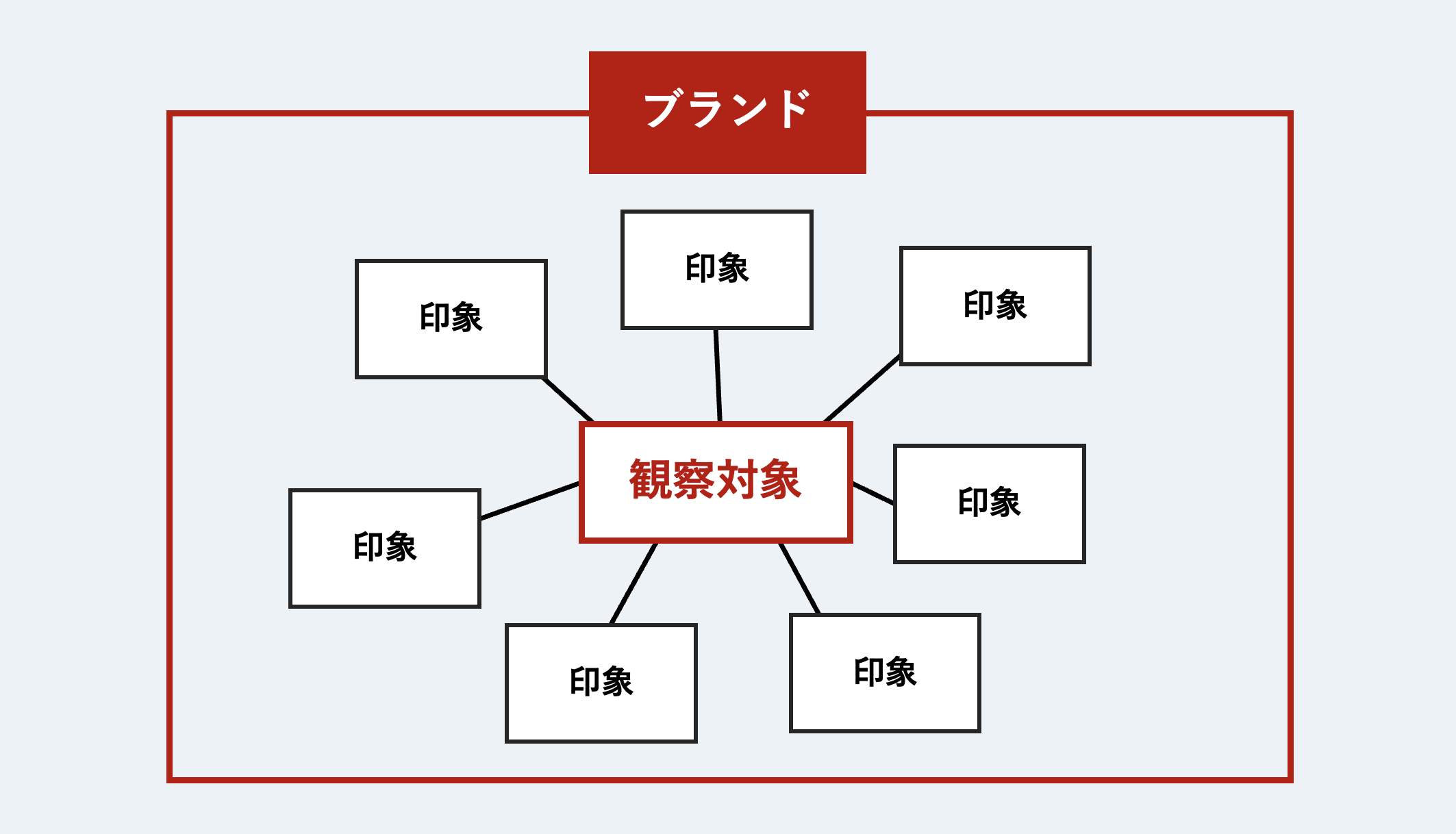

ブランドとは「観察対象に対して、個人が連想した印象の束」

- 観察対象: 企業、自動車、掃除機、テーマパーク、技術、飲料水、アパレル、テレビ、ロゴ、などのグループ観察対象を目視していないとき、脳内に生まれたイメージが観察対象になる。もしくは、目視対象から連想されたイメージが観察対象となるときもある。

- 印象の束:観察対象から生まれる印象の集まり。

この「観察対象」は、ロゴや商品名といった視覚的なものに限りません。誰かが頭の中で思い浮かべた社名、過去の体験、イメージ、広告の記憶…そうしたものすべてが観察対象になります。そして、それに対して生じる「印象の束」がブランドの正体だと考えています。そう考えると、ブランディングの目的はとてもシンプルになります。

つまり、ブランディングの目的は「自社について良い印象を持つ人を増やすこと」、これに尽きます。

どんなに立派なロゴやキャッチコピーを用意しても、それを見た人が何も感じなければブランドにはなりません。

逆に、小さなきっかけでも、印象に残り、意味を持ち始めた瞬間に、それはブランドとして機能し始めます。

製造業でもブランディングが必要な理由

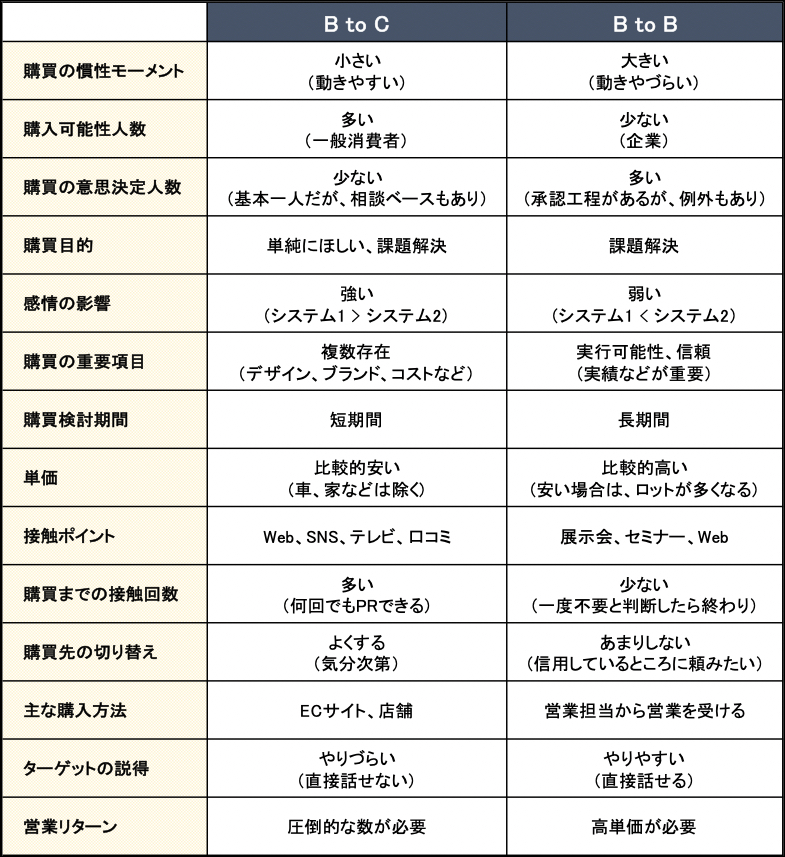

これまでの話は、なんとなくBtoCの話に聞こえたかもしれません。ですが、実はBtoBでも考え方の根っこは同じです。なにか困りごとが起きたとき、人はまず「よく知っている会社」や「以前に付き合いのあった会社」に声をかけたくなるものです。つまり、頭の中に浮かんでこない会社は、そもそも検討の対象にすら入らないということになります。

そう考えると、製造業であってもブランドが確立されていることで、選ばれる確率は確実に高まります。だからこそ、ブランディングに取り組む意味は十分にあるはずです。

とはいえ、製造業の現場では「製品が語ってくれるから、情報発信まではしなくていい」といった空気がまだ残っていたりします。ただし、実際にはそうもいきません。実際は、製造業こそ、自分たちの価値をしっかり伝えていくことが必要になります。

ブランドを築くには「まだ自社のことを知らない人」に対して、何らかのかたちで接点をつくっていく必要があります。

たとえば、スターバックスのような企業なら、商品そのものや店舗体験を通じて自然と口コミが広がっていく構造があります。SNSでお客さんが勝手に広めてくれるので、企業としてはブランドの維持にあまり手をかけずにすむ部分もあります。

一方で、製造業の場合は、納める相手が既存の取引先であることが多く、ただ日々の仕事をしているだけでは、新しい人に見つけてもらう機会は生まれにくいのが現実です。

だからこそ、認知度や印象を高めていくには、こちらから発信していく姿勢が欠かせません。

一度ブランドが定着すれば、ふとしたタイミングで「問い合わせが入ってくる」ような状況がつくれます。製造業では一件あたりの取引額が大きくなることも多いため、その効果は非常に大きなものになります。

だからこそ、製造業はブランディングに力を言えれるべきなのです。

製造業のブランディングと一般のブランディングの違い

BtoCとBtoBでブランディングの基本構造が大きく違うかというと、そうでもありません。必要性が生まれ、記憶の中から選択肢を探し、比較し、選ばれて体験されるという一連の流れは共通しています。

ただし、製造業においては「同じ方法でうまくいくか?」という点になると、少し事情が変わってきます。

一般的なブランディングでは、商品そのものがブランド体験の中心にあります。たとえば、見た目が洗練されたパッケージ、SNSで話題になるような体験、店舗での印象づけなど、製品の周辺にある「イメージづくり」が重視されます。

一方、製造業の場合、基本的にはお客様から提供された図面や仕様に沿ってものづくりを行うスタイルです。

つまり、何をつくるかは自社で自由にコントロールできるものではなく、「どうつくるか」「どう応えるか」が価値の源泉になります。

このとき差が出るのが、「技術力」と「サービス対応力」です。

技術といってもその中身はさまざまです。たとえば

- 難しい加工に対応できる技術

- コストダウンを実現する技術

- 歩留まりを改善する技術

- 短納期対応を可能にする生産技術

- 高い品質を安定的に出せる技術

など、どれも直接的に製品ではなく、“提供のしかた”に関わる技術です。同様に、サービス面でも評価が分かれます。

- やり取りのしやすさ(対応スピード、伝え方)

- 一貫対応できる体制(設計〜加工〜検査)

- 24時間対応などの柔軟性

こういった“見えにくい価値”をどう伝えるかが、製造業のブランディングで問われる部分です。

さらに製造業では、BtoCのようにSNSや店頭で自然に拡散されることはほとんどありません。発信できるチャネルが限られ、検討期間も長くなりがちなため、効果が出るまでには時間がかかります。

だからこそ、製造業のブランディングは「すぐに成果を求めない」姿勢も大切です。技術や姿勢を、じわじわと伝えていく。そうした地道な情報発信の積み重ねが、やがて“信頼できる会社”という印象につながっていきます。

製造業は「製品そのものが目立たない」からこそ、ブランドの軸が技術や人に宿ります。他とは違う強みやこだわりを言語化し、適切な形で届けていく。そこに、製造業らしいブランディングのかたちがあると思っています。

製造業のブランディングの課題

製造業がブランディングに取り組もうとしたとき、多くの企業が最初に直面するのが、「何から手をつけていいかわからない」という課題です。ブランディングの重要性は感じていても、それを実際に行動に移すとなると、いくつものハードルが立ちはだかります。

たとえば、次のような悩みがよく聞かれます。

- 自社が目指すべきブランド像がはっきりしない

- 発信すべき情報や、その届け方がわからない

- 担当者が足りず、ブランディングに時間やリソースを割けない

- そもそも、何がブランディングにあたるのかすら不明確

こうした悩みは、製造業の現場におけるリアルな事情と結びついています。

たとえば、日々の業務が多忙で、製品開発や納期対応が最優先になる中、将来のためのブランドづくりに時間を割くのは簡単なことではありません。

また、ブランディングという言葉に対して、「見た目を整えること」「華やかな広告を出すこと」というイメージが先行しがちで、自社に本当に必要なことなのかピンとこないという声もあります。さらに、製造業の強みは「技術力」や「対応力」といった、見えづらい価値にあるため、それをどう言語化し、誰に向けて伝えていくかという点でも悩みが生まれやすくなります。

こうした背景から、「やった方がいいのはわかるけれど、手をつけられていない」「動きたくても方法が見えない」といった状態に陥りやすいのが、製造業のブランディングにおける現実です。

だからこそ、限られた人員や時間のなかでも、無理なく着実に前に進めるやり方が求められます。ポイントを絞って、自社の価値を正しく伝えていく。その積み重ねが、やがて確かなブランドを育てていくことにつながっていきます。つまり、製造業には効率的なブランディングが必要になります。

メーカーと受託加工のブランディングの違い

製造業とひとくちに言っても、そのビジネスモデルによって、ブランディングのアプローチは大きく異なってきます。

特に「メーカー」と「受託加工」の違いは、ブランドの見せ方や作り方に直結する重要な要素です。

メーカーのブランディング(ぶどう型ブランディング)

まず、メーカーの場合。自社で製品を開発し、市場に直接提案していく立場であるため、製品そのものがブランドの主役になります。そのため、製品の価値をストレートに打ち出すようなブランディングが有効です。ここでおすすめしたいのが「ぶどう型ブランディング」という考え方です。

ぶどう型ブランディングとは、企業全体のコンセプトを土台にしつつ、個別の技術や製品をそれぞれ“ぶどうの粒”のように捉えて、それぞれに最適なブランディングを行っていく手法です。

企業のコアとなる価値観や思想は共通させながらも、各製品にはそれぞれ異なる個性や訴求ポイントがあるものです。ぶどう型の考え方では、その個々の違いを無理に統一せず、あえて粒ごとの強みを際立たせていくことで、それぞれのブランド価値を高めます。結果として、それらの積み重ねが企業全体のブランド力を押し上げていく、という構造になっています。

このアプローチの特徴は、印象の設計を“製品単位”で考える点にあります。

たとえば

- A製品は「耐久性の高さ」が印象に残るブランド

- B製品は「使いやすさ」と「デザイン性」で記憶に残るブランド

- C製品は「コストパフォーマンス」で選ばれるブランド

といったように、それぞれの製品に対して異なるブランド戦略を持ち、かつ企業全体としての「らしさ」も維持する。

このようなバランス感覚が、ぶどう型ブランディングの要点です。

一方、受託加工業の場合はまた別の考え方が求められますが、それについては次にまとめます。

受託加工のブランディング(マルチアングルブランディング)

メーカーと並んで、製造業の中でも多いのが受託加工を中心とする企業です。ただ、受託加工の場合はメーカーと違って、自社の製品を売るわけではなく、「加工技術」や「対応力」そのものが価値になります。そのため、ブランディングの考え方も自然と変わってきます。

これまでの受託加工のブランディングでは、よく「価格が安い」「納期が早い」「品質が安定している」といった強みを打ち出して差別化を図るパターンが一般的でした。もちろん、これらは非常に重要な要素です。ただ、同じようなメッセージを発信している企業が多く、いまでは差がつきにくくなっています。

さらに、「うちは○○が得意」と特定の技術や市場に絞った発信をしようとすると、「その分野しか対応できない会社だと思われるのでは」といった社内の懸念が出てくることもあります。結果として、言いたいことをひとつに絞りきれず、どこかぼんやりした印象のままになってしまうケースも少なくありません。

そこで効果的なのが、「マルチアングルブランディング」という考え方です。

これは、企業が持っている複数の強みや技術を、それぞれ別の“視点(アングル)”から切り出して、それぞれに最適なメッセージを設計・発信していく方法です。

1つにまとめようとすると、どうしても表現が抽象的になってしまい、誰にも刺さらないメッセージになりがちです。でも、伝える内容をいくつかの軸に分けて、それぞれに向けた言葉で発信していけば、多様なニーズにしっかり応えることができます。

たとえば、ある樹脂切削業者であれば、こういった複数の訴求軸が考えられます。

- 樹脂試作なら○○

- アクリル可視化なら○○

- 真空注型なら○○

- PPS切削なら○○

同じ会社でも、用途や技術ごとに「違う顔」を持つように見せることで、見込み客にとって「自分の課題にぴったり合う会社」だと感じてもらいやすくなります。

ひとつに絞らず、複数の軸で見せていく。その柔軟性が、これからの受託加工にとって、強いブランディングの鍵になっていきます。

参考:受託加工業のための新たなブランド戦略 マルチアングルブランディングとは?

ブランディングの進め方

- 自社を整理する(できることを言語化する)

まずは、自社の技術・サービス・設備・特徴などを棚卸しします。

加えて、今いる顧客層や付き合っている業界も整理しておくと、後工程が進めやすくなります。 - 市場の中で自社がどこに属するかを確認する

自社がどんなカテゴリーに分類されるのかを洗い出します。

製品カテゴリー、用途カテゴリー、業界カテゴリーなど、いくつかの視点から捉えることが大切です。 - 「ジョブカテゴリーマップ」をつくる

顧客が解決したい“課題”の構造をマッピングします。

どんなシーンで困っていて、どんな目的で検索・選定しているのかを具体化します。 - 競合を調べる

自社と似たポジションにある企業を洗い出し、「何をどう伝えているのか?」を把握します。

同じような表現があふれていないか、自社が言うべき切り口を見つけるヒントになります。 - ターゲット(消費者)を決める

誰に伝えるのかを明確にします。業界・職種・役職など、具体的な人物像に落とし込みます。 - ターゲットが求めていることを理解する

その人たちが「どんな情報を知りたいのか」「どんな印象に安心するのか」を読み解きます。 - 自社の提供価値を整理する

技術やサービスを「誰に、どんな理由で選ばれるのか」という視点で言語化します。

競合との違いや、自社ならではの価値がどこにあるかを明確にします。 - ブランドの中身(=印象の束)を設計する

ブランドとは“印象の集合”です。まず届けたい印象(品質、柔軟性、人柄など)を束として設計し、それにふさわしいブランド名や説明(コンセプト)を組み立てます。 - 印象の束(ブランドのゴールイメージ)を明文化する

「どう思われたいか」を1枚の紙にまとめます。迷ったときの判断基準になります。 - SVC(Symbol Visual Content)の大枠を決める

その印象を補強し、記憶に残すためのビジュアル要素(タイトル、画像、色など)を設計します。

SVCは、“想起されやすくするための装置”であり、“印象を記号化するツール”でもあります。 - 発見されるルートを洗い出す(SEOなど)

検索で見つけてもらうために、どんなキーワードや検索行動があるのかを調べます。

コントロール可能な発見チャネル(SEO、紹介、展示会など)を具体的に設計します。 - HQコンテンツを制作する

HQコンテンツは、「好意」を生むための情報設計です。

顧客が本当に知りたい技術情報や、比較の判断材料になる内容を、丁寧に質を高めて作り込む必要があります。

時間と手間はかかりますが、「欲しい情報がここにある」と思ってもらえる状態を目指します。

(例:技術の原理、比較データ、図解、事例、資料ダウンロード、ウェビナーなど)

参考:AI時代における製造業のコンテンツ戦略 - Outputを形にする(Webや紙など)

Webサイト、チラシ、展示会資料、営業資料など、届けるための手段に落とし込みます。

ここでは、HQやSVCで設計した印象がブレないように注意しながら、見せ方・伝え方を整えていきます。

ブランディングと各種施策について

ブランディングとSEO

ブランディングにおいて、SEOは非常に効果的な発見手段です。検索という能動的な行動のなかで、自社の情報に“自然と出会ってもらえる”ため、印象も良くなりやすく、好意につながる可能性が高まります。

また、Web上に情報を置いておくだけで、相手が必要とするタイミングで見つけてもらえるという点も大きなメリットです。多くの企業が悩む「いつ接点を持つか」というタイミング問題に対して、SEOは強力な解決策になってくれます。

ブランディングとACO

ACOとは「AI Citation Optimization」の略で、AIに引用されることを前提とした情報設計のことを指します。ChatGPTやPerplexityのような生成AIが使われる機会が増えている中、AIに見つけられ、紹介されるコンテンツ設計の重要性が高まっています。

SEOが検索エンジンに見つけられるための最適化だとすれば、ACOは“AIに推薦されるためのブランディング対策”とも言えます。今後の情報流通を考えると、SEOと並ぶもうひとつの柱として意識しておく必要があります。

ブランディングとメールマーケティング

メールマーケティングは、ブランディングにおける“再発見の装置”として機能します。一度接点を持った相手に対して、定期的にブランドの存在や価値を思い出してもらえるため、記憶に残りやすくなります。

とくにBtoBでは検討期間が長くなりがちなので、自然と繰り返し接点をつくれるメールは、ブランディングを下支えする有効な手段になります。

ブランディングとYouTube

YouTubeは「発見」と「訴求」の両面に効果があるメディアです。偶然の出会いによってブランドを知ってもらえるだけでなく、動画を通じて“どんな会社か”“どんな技術か”を視覚的に伝えることができます。

また、Webサイトに動画を埋め込むことで、SEOとの連携も期待できるため、「YouTube × Web」は情報発信の軸として非常に相性が良い組み合わせです。

ブランディングとSNS

BtoB領域においては、SNS単体で商談につながるケースは少ないのが現実です。ただし、SVC(Symbol Visual Content)を活用して、InstagramやXに“印象的な記号”として投稿しておくことには意味があります。見た目や雰囲気の記憶としてブランドを残す、という視点ではSNSも有効です。

また、BtoCや認知拡大のフェーズでは、SNSが持つ拡散力を活かした施策がブランドの認知スピードを加速させてくれます。

製造業のブランディング事例

| 企業名とブランド戦略 | ホームページ |

株式会社共栄精機共栄精機は「金属加工のコンビニエンスストアを目指して」を合言葉に、精密板金加工や機械加工といった金属加工を行っている会社です。お客様の要望に素早く応えるために、見積もりのプロセスを変更しました。 従来は、外注する製品の見積もりは外注先に依頼していましたが、他社の見積もりも自社で行えるようにしました。その結果、早く加工対応できるようになり、競争相手が少なく、高単価で受注できるようになりました。 |

|

株式会社ソーケンソーケンは微細・複雑形状の樹脂切削加工を得意とする会社です。他社と差別化するために、微細加工に特化した技術力の高い加工ができる点を打ち出してブランディングしました。その結果、Webマーケティングを活用して認知されるようになり、受注率が上がりました。 |

|

昭和電器株式会社昭和電器は、汎用プラスチックからエンジニアリングプラスチックの成形まで幅広く手掛けている射出成形を得意とする企業です。成形難易度の低い汎用プラスチックの分野では競合が多く、さらに差別化するのも難しい状況でした。 そこで、エンジニアリングプラスチックの中でも成形難易度が非常に高い「PPS樹脂の成形」にターゲットを絞り、Webマーケティングを推進することにしました。さまざまな施策の結果、「PPS樹脂」といった材料名から「PPS成形」といった加工名によるSEO対策を実施。軒並み検索上位に表示させることに成功、多くの問い合わせ獲得につながり、PPS樹脂成形のプロフェッショナルというブランドを作ることができました。 詳細はこちら:https://marketing.techport.co.jp/case/showa-precision/ |

|

有限会社ユニバーサルユニバーサルは、金属の切削加工を行っている企業です。この業界は競合が多く、ただ単に情報を掲載しても効果は出ません。そこで、ターゲットを研究者に特化し、「難削材での短納期対応ができる会社」というブランドを作るために、Webサイトのリニューアルを行いました。結果としてブランディングは大成功し、公開後2ヶ月でWebサイト制作費分をペイすることができました。 |

|

株式会社星製作所株式会社星製作所は、精密板金加工業を営んでいます。もともとは社会インフラ関連機器の板金加工を主な業務としていましたが、リーマンショックの影響で仕事量が激減しました。 多くの板金加工企業は、図面がないと仕事を受けないケースが多く、オンラインでのコミュニケーションに不慣れなこともあり、IT企業が依頼する際のハードルが高い状況にありました。 そこで、株式会社星製作所は「図面がなくても発注できるセミオーダーケース」というブランディングを実施。その結果、板金ケースを必要としていたサーバ製造メーカー、SIer、ITベンチャー企業からの仕事が増えました。 |

|

鳴滝工業有限会社歯車業界では後発の鳴滝工業は、ブランド力をつけるために製品を名を絞りSEOを行いました。その結果「ベベルギア」「スパイラルベベルギア」などの歯車系のキーワードで上位ランクインに成功し、認知度を向上したことで問い合わせ獲得に成功しました。 |

|

株式会社ティケイワイプロダクツ特殊な金属「ノビナイト」の加工に特化させることで、ノビナイト加工ならティケイワイプロダクツというブランドを作ることに成功しました。 仕事の内容としてノビナイト加工の仕事は10%もありませんでしたが、専門性を高めるブランディングをするために、Web上ではノビナイトにターゲットを絞ることにしました。 こだわったのはSEOと内容です。ノビナイト加工でのSEOはもちろん、ノビナイトの性質などを掲載することで、ノビナイトを知らない方へにも興味を持ってもらえるようなサイトを作りました。 |

|

まとめ

ここまで、ブランディングの基本構造から製造業への応用、そして実践のためのステップまでを紹介してきました。ブランディングとは、「選ばれる確率を高める仕組み」をつくることです。

なかでも重要なのは、「検討される状態=想起される状態」をいかにつくるか。これが、売上や信頼につながる出発点になります。

そのために必要なのが、ブランドの核となる“印象”を設計し、それを補強・伝達するための仕組みを整えることです。

製造業では、とくに技術や対応力といった“目に見えにくい価値”が強みになるため、それをどう言語化し、どう表現するかがブランディングの本質になります。